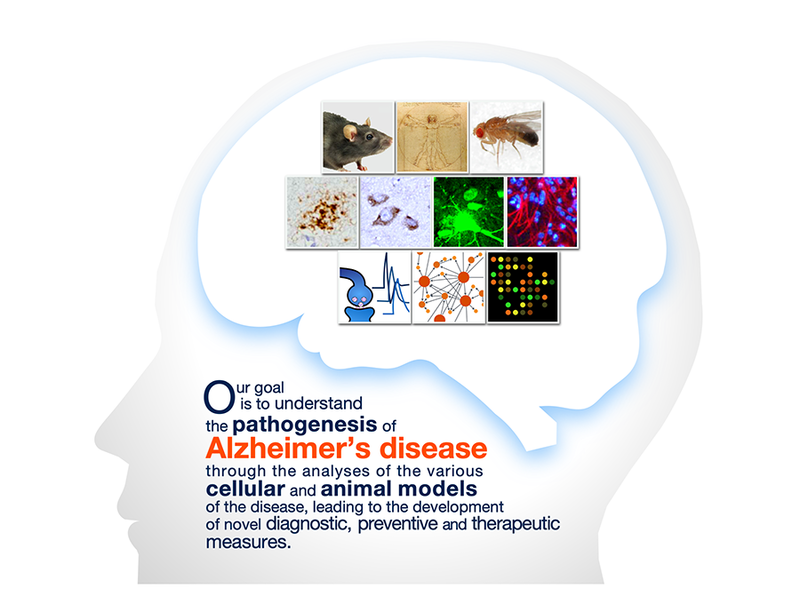

認知症の最大の原因であるアルツハイマー病の発症メカニズムを解明し診断・予防・治療法の開発につなげます。

令和3年(2021年)4月1日より、当研究部の名称が「アルツハイマー病研究部」(初代部長 柳澤勝彦 先生 現・国立長寿医療研究センター名誉所長、第2代部長 道川誠 先生 現・名古屋市立大学 医学部 特任教授、第3代部長 飯島浩一・現職)から「神経遺伝学研究部」に変更となりました。アルツハイマー病など認知症の発症メカニズムを解明し、病気の進行を抑止し遅延させる治療法の開発につなげてまいります。

また当研究部は、名古屋市立大学 大学院薬学研究科の連携大学院の加齢病態制御学分野 を担当し、大学院生を受け入れて修士、博士の学位取得をサポートしています。社会人大学院生も積極的に受け入れておりますので、ご興味をお持ちの方はメールにて iijimakm(atに変更)ncgg.go.jp までご連絡ください。

を担当し、大学院生を受け入れて修士、博士の学位取得をサポートしています。社会人大学院生も積極的に受け入れておりますので、ご興味をお持ちの方はメールにて iijimakm(atに変更)ncgg.go.jp までご連絡ください。

第44回日本認知症学会学術集会(新潟)にて廣田研究員が「ADプレクリニカル期にAβ斑周囲のシナプスに出現するp-tau217の病態生理学的意義」という発表で学会奨励賞を受賞しました。

こちらの研究内容は,プレスリリース 「アルツハイマー病を超早期に検出する血液バイオマーカー リン酸化タウ(p-tau217)が、脳内のアミロイド斑に反応した神経シナプス活動を反映している可能性を見出しました。〜以前から用いられてきたリン酸化タウ(p-tau181)とは機能的に異なるバイオマーカーとして使用できる可能性〜」でも紹介しています。

「アルツハイマー病を超早期に検出する血液バイオマーカー リン酸化タウ(p-tau217)が、脳内のアミロイド斑に反応した神経シナプス活動を反映している可能性を見出しました。〜以前から用いられてきたリン酸化タウ(p-tau181)とは機能的に異なるバイオマーカーとして使用できる可能性〜」でも紹介しています。

第44回日本認知症学会学術集会(新潟)にて榊原研究員、廣田研究員がポスター発表しました。

第98回日本生化学会大会にて「APOE集中講義:アルツハイマー病の次の治療標的としてのApolipoproteinE研究の最前線」のタイトルでシンポジウムを開催しました(11月4日、京都)。日本のAPOE研究を牽引する先生方にご登壇いただき、大変盛況でした。飯島部長が、橋本唯史部長(国立精神・神経医療研究センター)と共同座長を務めました。

飯島部長、関谷副部長が、AMEDキックオフミィーティングで発表しました(10月27日)。

廣田研究員、榊原研究員が共同筆頭著者のCell Reportsの論文が、世界で広く注目を集める研究が掲載されることで有名なwebサイトAlzheimer Research Forum (Alzforum)に取り上げられました (9月5日)。おめでとうございます!

(9月5日)。おめでとうございます!

Cell Reportsの論文について、アルツハイマー病を超早期に検出する血液バイオマーカーリン酸化タウ(p-tau217)が、脳内のアミロイド斑に反応した神経シナプス活動を反映している可能性を見出しましたの内容でプレスリリース しました(9月3日)。おめでとうございます!

しました(9月3日)。おめでとうございます!

廣田研究員、榊原研究員、関谷副部長、飯島部長の論文が、米国科学誌のCell Reportsに受理されました (9月3日)。

(9月3日)。

近松幸枝研究生が、名市大大学院薬学研究科の博士号(薬科学)を取得しました。おめでとうございます!

関谷副部長が、第14回認知症学会若手の会に世話人として参加しました(8月30、31日、名古屋市)。

廣田湧研究員が、「ADプレクリニカル期にAβ斑周囲のシナプスに出現するリン酸化タウ217の病態生理学的意義」のタイトルで、タウ研究会2025で口頭発表しました(2025年8月22-23日,千葉県船橋市,日本大学薬学部)。

榊原泰史研究員の「アルツハイマー病プレクリニカル期の血液バイオマーカー_p-tau217はアミロイド斑周囲のシナプスに出現する」が、第10回NCGGサマーリサーチセミナーで特別賞に選ばれました(8月21日)。

近松幸枝研究生が、名古屋市立大学大学院博士後期課程の最終口頭発表を行いました(8月13日)。

飯島部長、関谷副部長が、AMED進捗報告会で発表しました(8月8日)。

菊地正隆先生(新潟大学)が、共同研究の成果をAAIC2025でポスター発表しました(2025年7月27-31日、カナダ、トロント)。

飯島部長、関谷副部長の、アルツハイマー病の血液バイオマーカーに関する取材記事と研究成果が、日経サイエンス8月号に掲載されました。

記事中では、アルツハイマー病の早期診断血液バイオマーカーとして注目されるリン酸化タンパク質が、脳内に蓄積したアミロイド斑の周囲で生じる神経活動の変化を反映している可能性を見出した研究内容が紹介されています。元となる論文は、Brain Communication 誌に掲載されています(2022年のプレスリリース)。

飯島部長と関谷副部長が、国立長寿医療研究センター・教育研修棟開催された「第4回APOE研究会」の世話人を務めました(6月14日)。およそ70名の先生方に現地参加をいただき、盛況のうちに無事終了いたしました。なお、次回の「第5回APOE研究会」は、広島大学で開催予定です。

関谷副部長が、第4回APOE研究会で口頭発表しました(6月14日)。

廣田研究員が、JHリトリート2025でポスター発表しました(6月7日)。

飯島部長のインタビュー記事が、医療従事者専用サイトの「m3.com (https://www.m3.com)」に掲載されました。

関谷副部長が、名古屋市立大学大学院薬学研究科・大学院説明会にて国立長寿医療研究センターと神経遺伝学研究部の紹介を行いました(5月10日)。

関谷副部長、飯島部長が、名古屋市立大学大学院薬学研究科・創薬生命科学特別講義を行いました(5月7日)。

令和7年度がスタートしました。本年度もよろしくお願いいたします。

近松幸枝研究生と関谷副部長の論文が、国際誌の「Journal of Biochemistry」で出版されました(3月4日)。おめでとうございます!

関谷副部長、山本洵研究生、飯島部長のミニレビューが、「実験医学」に掲載されました。

山本洵 研究生(名古屋市立大学大学院薬学研究科博士後期課程1年)が、名古屋市立大学大学院医学研究科・脳神経科学研究所のIBSリトリートにてポスター発表を行い、IBS奨励賞の評価を頂きました(2月18日)。おめでとうございます!

明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。

研究生の近松幸枝さんが、名古屋市立大学大学院薬学研究科博士論文発表会にて発表しました(1月7日)。

関谷副部長、山本洵研究生、飯島部長のミニレビューが「実験医学」で出版中になりました(12月19日)。

近松幸枝研究生と関谷副部長の論文が、国際誌の「Journal of Biochemistry」に受理されました(12月17日)。本論文では、低栄養食の条件下で老化に伴い低下した睡眠の量と質が、必須アミノ酸の摂取により改善されることを、ショウジョウバエモデルを用いた実験から明らかにしました。

関谷副部長がJH横断的研究の班会議で口頭発表しました(12月13日)。

関谷副部長、飯島部長がAMED研究者交流会でポスター発表しました(12月8日)。

廣田湧研究員、榊原泰史研究員、共同研究者の菊地正隆先生が、第43回 日本認知症学会学術集会でポスター発表しました(11月21、22日)。

関谷副部長が、第97回 日本生化学会大会 シンポジウム(アルツハイマー型認知症の診断・治療法開発に向けた基礎研究の最前線・オーガナイザー:飯島部長)で講演を行いました(11月8日)。

近松幸枝研究生が、第97回 日本生化学会大会で口頭発表しました(11月7日)。

関谷副部長、榊原研究員、廣田研究員、伊藤プロジェクトチームリーダー (中枢性老化-骨格筋代謝-運動機能制御研究チーム)、飯島部長の論文が、国際誌の「Neurobiology of Disease」に受理されました(10月5日)。本論文では、アミロイド病理が引き起こす脳内炎症を反映する血液バイオマーカーの候補を、アルツハイマー病モデルマウスの血漿メタボローム解析から見出しました。

関谷副部長と飯島部長が第三回APOE研究会(慶應大学)に参加しました(9月28日)。

研究を進めました。

関谷副部長と共同研究者の菊地特任准教授が、AAIC2024(フィラデルフィア)でポスター発表しました(7月30日)。

飯島部長がAMED進捗報告会で発表しました(7月5日)。

研究を進めました。

山本洵さんがイノベーション創出に資する次世代研究者エンパワメントプログラムに採択されました!

関谷副部長が、名古屋市立大学大学院薬学研究科の大学院説明会で、国立長寿医療研究センターと神経遺伝学研究部の紹介を行いました(5月11日)。

廣田研究員、関谷副部長が、6NCリトリート 2024(国立国際医療研究センター)でポスター発表しました(4月13日)。

山本洵さんが名古屋市立大学大学院薬学研究科博士後期課程に入学されました(4月1日)!

飯島部長、関谷副部長が名古屋市立大学大学院薬学研究科で創薬生命科学特別講義を行いました(オンデマンド)。

関谷副部長のミニレビューが「実験医学」で出版されました(実験医学 42(4) 2024年3月号)。

関谷副部長と飯島部長の総説が日本薬学会誌の「ファルマシア」で出版されました(ファルマシア 60 (3) 2024年3月号)。

飯島部長と東京都立大学、東京都健康長寿医療センター、国立遺伝学研究所との共同研究論文が、国際誌の「eLife」に受理されました(3月25日)。

榊原泰史研究員がADPD2024でポスター発表しました(3月5-9日 ハイブリッド開催)。

研究を進めました。

研究を進めました。

明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします(1月1日)。

山城梨沙研究生が、第8回東海地区連携拡大ワークショプで口頭発表とポスター発表しました(12月9日)。

飯島部長、関谷副部長、榊原研究員で作成した健康長寿ラボコラム 「アルツハイマー病の新しい治療薬 前編・中編・後編」が公開されました。新しいアルツハイマー病の治療薬として薬事承認された抗アミロイド抗体医薬の「レカネマブ」や「ドナネマブ」について解説しています。

廣田湧研究員、榊原泰史研究員が、第42回 日本認知症学会学術集会でポスター発表しました(11月24、25日)。

関谷副部長、飯島部長が日本生化学会の代議員に就任しました(11月1日)。

関谷副部長と飯島部長が、第96回 日本生化学会大会 シンポジウム(グリア多様性の理解に基づく精神・神経変性疾患の機序解明と治療法開発・オーガナイザー:飯島部長)で講演を行いました(10月31日)。

山城梨沙研究生と近松幸枝研究生が、第96回 日本生化学会大会で口頭発表とポスター発表しました(10月31日)。

飯島部長と東京都立大学、北里大学との共同研究論文が、国際誌の「iScience」に受理されました(10月6日)。

飯島部長が、名古屋市立大学大学院医学研究科 第39回IBS(Institute for Brain Science)セミナーで講演を行いました(9月27日)。

山城梨沙研究生が、名古屋市立大学大学院薬学研究科 博士(薬科学)を取得されました(9月25日)!

飯島部長が、北海道大学大学院薬学研究院 公開シンポジウム「神経機能の理解に基づく神経変性疾患・認知症の発症機構解明、早期診断法開発、新規治療法の実用化」で講演を行いました(9月12日)。

山本洵さんが、名古屋市立大学大学院博士後期課程に合格しました(8月30日)。

廣田研究員が、第8回NCGGサマーリサーチセミナーで発表しました(8月24日)。

廣田研究員が、タウ研究会2023で発表しました(8月18から19日)。

廣田研究員が、第46回日本神経科学大会でポスター発表しました(8月1から4日)。

飯島部長のコメントが、Business Insider Japanで配信されました(エーザイのアルツハイマー新薬レカネマブ日本でも承認へ。認知症治療のゲームチェンジャーになるか?Business Insider Japan 7月27日配信)。

廣田研究員、榊原研究員、共同研究者の菊地正隆先生が、AAIC2023(アムステルダム・ハイブリッド開催)でポスター発表しました(7月16から20日)。

飯島部長と関谷副部長が、AMED 認知症開発事業キックオフミーティングを行いました(6月15日)。

廣田研究員が、IAGG Asia/Oceania Regional Congress 2023でポスター発表しました(6月12から14日)。

廣田研究員、榊原研究員の論文が、国際誌の「Journal of Alzheimer's Disease」に受理されました(5月30日)。

関谷副部長が、名古屋市立大学大学院薬学研究科の大学院説明会で、国立長寿医療研究センターと神経遺伝学研究部の紹介を行いました(5月7日)。

関谷副部長のミニレビューが「実験医学」で出版されました(実験医学 41(6) 2023年4月号)。

廣田研究員が、6NCリトリート(第31回 日本医学会総会)でポスター発表しました(4月22日)。

飯島部長、関谷副部長が名古屋市立大学大学院薬学研究科で創薬生命科学特別講義を行いました(4月19日)。

廣田研究員、近松研究生がADPD2023でポスター発表しました(3月28から4月1日 ハイブリッド開催)。

関谷副部長が、日本認知症学会の若手研究者委員に就任しました。

朝日新聞 朝刊の「新たなアルツハイマー病薬開発 ”標的”は」と題する特集記事に、飯島部長のコメントが掲載されました(1月24日)。

明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします(1月1日)。

榊原泰史研究員、山城梨沙研究生、関谷副部長、飯島部長らは、自然免疫応答を担うToll様受容体シグナルの活性化が、アルツハイマー病の発症に関わる神経変性に対して保護作用を持つことをショウジョウバエモデルを用いた研究から明らかにしました。

この論文が、iScience 誌に受理されました(12月14日)。

関谷副部長が、第17回長寿医療研究センター国際シンポジウムにて座長を務めました(12月3日)。

関谷副部長が、日本認知症学会代議員に就任しました(11月27日)。

廣田湧研究員、榊原泰史研究員、近松幸枝研究性、共同研究者の菊地正隆先生が、第41回 日本認知症学会学術集会/第37回 日本老年精神医学会でポスター発表しました(11月25、26日)。

山城梨沙研究生が、第95回 日本生化学会大会で口頭発表しました(11月9日)。

関谷副部長が、第95回 日本生化学会大会 シンポジウム(認知症のcomplexity:その理解と治療介入へ向けて)で座長と講演を行いました(11月10日)。

飯島部長が、令和4年度 宮城県認知症疾患医療センター市民公開講座で講演しました(アルツハイマー病治療薬の

現状と展望〜基礎研究の現場から〜・2022年10月21日)。

関谷副部長が、名古屋大学脳とこころの研究センター第7回 拡大ワークショプで発表しました(モデル動物を用いたアルツハイマー病バイオマーカータウの生理学的意義の理解と新規バイオマーカー探索に向けた取り組み・2022年10月12日)。

廣田湧研究員、飯島部長、関谷副部長らは、アルツハイマー病の早期診断血液バイオマーカーとして注目されるタンパク質が記憶の形成に関わる神経細胞のシナプス損傷を反映していることをモデルマウスの解析から明らかにしました。

この論文が、Brain Communication 誌に受理されました(10月3日)。

廣田湧研究員、榊原泰史研究員が、Alzheimer's Association International Conference (AAIC 2022) でポスター発表しました(7月31日から8月4日, 2022年, San Diego,ハイブリッド開催)。

廣田湧研究員が、第45回日本神経科学大会・第65回日本神経化学会大会・第32回日本神経回路学会大会の合同年会で発表しました(6月30日、沖縄)。

関谷副部長、飯島部長が、名古屋市立大学大学院薬学研究科で講義しました(創薬生命科学特別講義,・5月25日)。

山城梨沙研究生(シンポジウム)、近松幸枝研究生(フラッシュトーク)が、第86回 日本生化学会 中部支部例会で発表しました(5月21日)。

関谷副部長が、名古屋市立大学大学院薬学研究科・大学院説明会にて国立長寿医療研究センターと神経遺伝学研究部の紹介を行いました(2022年5月7日)。

関谷副部長のアルツハイマー病研究に関する海外論文の紹介が実験医学に掲載されました(アルツハイマー病の新たな遺伝子変異・実験医学 40(1) 61-62,2022年1月号)。

東京都立大学とSBIファーマの共同研究の論文が、FEBS Open Bio. 誌に受理されました。

廣田湧研究員、榊原泰史研究員、近松幸枝研究性が、第40回日本認知症学会学術集会でポスター発表しました(11/26-28)。

榊原泰史研究員が、当センターのサマーリサーチセミナーで発表しました(11月24日)。

山城梨沙研究生が、第94回日本生化学会大会で口頭発表し、若手優秀発表賞を受賞しました。(11月4日)。

関谷副部長が、第94回日本生化学会大会のシンポジウム:認知症発症のリスクとメカニズムの多様性 アルツハイマー病の高精度診断法と治療法開発に向けて、で口頭発表しました。飯島部長が座長を務めました(11月3日)。

関谷副部長と飯島部長の総説が、生体の化学に掲載されました(治療戦略から考えるアルツハイマー病の神経炎症・生体の化学 72 (5) 446-449 2021年10月15日発行)。

廣田湧研究員の群馬大学時代の研究に関する総説が、Methods Mol Biol.誌に掲載されました。

廣田湧研究員と榊原泰史研究員が、Alzheimer's Association International Conference (AAIC 202)でポスター発表しました(7月26日から30日)。

榊原泰史研究員の論文が、Journal of Alzheimer's Disease誌に掲載されました。

関谷副部長、飯島部長が、名古屋市立大学大学院薬学研究科の創薬生命科学特別講義にて、「アルツハイマー病の発症メカニズムから最先端の研究」のタイトルで講義を行いました。(5月26日)。

山城梨沙研究生が、第85回日本生化学会中部支部例会・シンポジウムで口頭発表し、学会奨励賞を受賞しました(5月22日)。

関谷副部長が、名古屋市立大学大学院薬学研究科の大学院説明会にて、当研究部と当センターを紹介しました。(5月8日)。

関谷副部長、飯島部長の論文が、STAR Protocols 誌に受理されました(4月2日)。

新年度が始まり、飯島浩一部長、関谷倫子副部長の新体制になりました(4月1日)。

西島里咲さんが、研究部に加わりました(4月1日)。

廣田研究員が日本学術振興会特別研究員(PD)に採用されました(4月1日)。

飯島浩一部長が、AD/PD 2021で発表しました(3月9から14日)。

関谷倫子室長が、AD/PD 2021で発表しました(3月9から14日)。

権研究員が、米国フィラデルフィアのペンシルベニア大学に留学しました(1月12日)。

アルツハイマー病研究部の関谷室長、権研究員、飯島部長の論文が米国科学誌のNeuron 誌に掲載され、同雑誌内でPreviewに取り上げられました(1月20日)。

飯島浩一部長と東京都立大学の共同研究の論文が、米国科学誌のiScience 誌に掲載されました(1月22日)。

廣田湧さんが、2021年度採用分日本学術振興会特別研究員(PD)に採用されました(12月24日)。

アルツハイマー病研究部の関谷室長、権研究員、飯島部長の論文が米国科学誌「Neuron」に掲載され、プレスリリースされました (11月25日)。

(11月25日)。

飯島浩一部長が、第39回日本認知症学会のシンポジウム「ネットワーク解析から解き明かすAβ病態、シンポジウム9 Aβ仮説再考:AβはAD治療のメインターゲットとなり得るか」で口頭発表しました(11月26から28日)。

関谷倫子室長が、第39回日本認知症学会でポスター発表しました(11月26から28日)。

榊原泰史研究員が、第39回日本認知症学会でポスター発表しました(11月26から28日)。

名古屋市立大学大学院医学研究科 認知症科学分野 教授の齊藤貴志先生を、当研究部の客員研究員としてお迎えいたしました(10月1日)。

共同研究先の企業研究者(2名)が、当研究部の外来研究員として加わりました(10月1日)。

飯島浩一部長と東京都立大学の共同研究の論文が、Journal of Biological Chemistry 誌に受理されました(10月6日)。

飯島浩一部長と東京都立大学との共同研究論文の内容が、プレスリリースされました(10月27日)。

木村展之室長が、第63回日本神経化学会で口頭発表しました(9月11日)。

関谷倫子室長が、第93回日本生化学会大会のシンポジウム「データ駆動型研究で切り開く認知症研究」で口頭発表しました(9月15日)。

飯島浩一部長が、第93回日本生化学会大会のシンポジウム「データ駆動型研究で切り開く認知症研究」で座長を務めました(9月15日)。

山城梨沙さんが、第93回日本生化学会大会で発表しました(9月16日)。

研究進行中。

淺井小百合さんが、病因遺伝子研究室(木村展之室長)に加わりました(7月20日)。

関谷倫子室長が、公益財団法人 武田科学振興財団 2020年度医学系研究助成に採択されました(7月27日)。

関谷倫子室長、飯島浩一部長が、AAIC2020で発表しました(7月27日)。

榊原泰史研究技術員が、第43回日本神経科学大会で発表しました(7月29日)

木村展之室長の共同研究論文が、FEBS Letter 誌に受理されました。

廣田湧さんが、発症機序解析研究室(関谷倫子室長)に加わりました(5月1日)。

山城梨沙さん(日本学術振興会特別研究員)、関谷倫子室長、飯島浩一部長が、第84回日本生化学会中部支部例会で発表しました(5月23日、誌上開催)。

村木尚子さんが、発症機序解析研究室(関谷倫子室長)に加わりました(5月26日)。

木村展之室長が、第43回日本基礎老化学会で発表しました(5月27日、誌上開催)。

新年度が始まりました(4月1日)。

関谷倫子室長が、公益財団法人 ノバルティス科学振興財団 研究奨励金に採択されました(4月1日)。

木村哲也室長が最終セミナーを行いました(3月17日)。

柳澤勝彦 研究所長・認知症先進医療開発センター長の最終講義が開催されました(3月27日)。

第15回国際ISGGシンポジウム(The 15th International Symposium on Geriatrics and Gerontology) が長寿医療研究センターで開催されました(2月15日)。認知症と炎症の分野で最先端の研究を展開する国内外の研究者が参加し,活発な議論が行われました。飯島浩一部長が座長を努めました。

流動研究員発表会が開催され,鯉沼真吾研究員と権秀明研究員が発表しました(2月21日)。

仕事始め(1月6日)。

榊原泰史研究技術員が、公益財団法人 上原記念生命科学財団の2019年度研究奨励金に採択されました。

木村展之室長と北海道大学らとの共同研究の論文が、Alzheimer’s & Dementia 誌に受理されました。

関谷倫子室長、飯島浩一部長と大阪大学、新潟大学との共同研究の論文が、Human Molecular Genetics 誌に受理されました。

仕事納め(12月27日)。

木村展之室長、関谷倫子室長、飯島浩一部長が、第38回日本認知症学会学術集会で発表しました(11月7,8日)。

榊原泰史研究技術員が、6th Congress of AsCNP(Asian College of Neuropsychopharmacology)で発表しました(10月13日)。

権秀明研究員、鯉沼真吾研究員、木村展之室長が、Neuroscience 2019(米国神経科学学会)で口頭、ポスター発表しました(10月19〜23日)。

木村哲也室長と治療薬探索研究部の河合昭好部長らの国際特許が出願されました(10月31日)。

木村展之室長、権秀明研究員が、第92回日本生化学会で口頭発表しました(9月18、19日)。

山城梨沙さんが、2020年度採用分日本学術振興会特別研究員(DC2)に採用されました(9月30日)。

茨木京子さんが、アルツハイマー病研究部に加わりました(8月1日)。

近松幸枝さんが、名古屋市立大学大学院薬学研究科・博士後期課程に合格しました(8月23日)。

坪川陽子さんが、発症機序解析研究室(関谷倫子室長)に加わりました(7月1日)。

関谷倫子室長、飯島浩一部長が、AAIC2019で発表しました。

鯉沼真吾研究員、榊原泰史研究技術員、木村展之室長が、Neuro2019で発表しました(7月25から28日)。

木村展之室長が、日本老年学会・合同シンポジウムで講演しました(6月6日)。

繁冨英治先生(山梨大学大学院総合研究部・薬理学講座・講師)にご講演いただきました(6月14日)。

飯島浩一部長らと首都大学東京との共同研究の論文が、Human Molecular Genetics 誌に受理されました。

飯島浩一部長のエッセイが、日本医事新報4958号 エッセイ特集「医療の近未来予想図」に掲載されました(5月4日)。

和氣弘明先生(神戸大学大学院医学研究科・教授)にご講演いただきました(5月10日)。

木村展之室長の総説が、Advances in Experimental Medicine and Biology BookシリーズのDiabetes Mellitus で出版されました。

関谷倫子研究員が発症機序解析研究室の室長に就任いたしました(4月1日)。

山城梨沙さんが研究生(名古屋市立大学大学院薬学研究科・加齢病態制御学講座・博士後期課程1年生)として研究部に加わりました(4月1日)。

春日健作先生(新潟大学脳研究所)にご講演いただきました(4月18日)。

榊原泰史研究技術員、関谷倫子研究員、飯島浩一部長らと理化学研究所との共同研究の論文が、BMC Neuroscience 誌に受理されました。

関谷倫子研究員、木村展之室長、飯島浩一部長が、AD/PD2019で発表しました。

木村展之室長らの論文が、American Journal of Pathology 誌に受理されました。

鯉沼真吾研究員、権秀明研究員が第11回NAGOYAグローバルリトリートで発表しました。

仕事始め(1月4日)。

仕事納め(12月28日)。

木村哲也室長と治療薬探索研究部の河合昭好部長らの特許が出願されました。

木村展之室長が、米国神経科学会(Society for Neuroscience 2018)で発表しました (11月4日)。

飯島浩一部長が、第41回日本分子生物学会のシンポジウムでオーガナイザー・座長を務めました(11月30日)。

飯島浩一室長が、アルツハイマー病研究部の第3代部長に就任いたしました(10月1日)。

木村展之室長、飯島浩一部長が第37回日本認知症学会で発表しました(10月12日)。

飯島浩一:Koichi M. Iijima, Ph.D.

認知症の進行を少しでも遅らせる治療法の開発を目指しています。

愛知県出身

愛知県立旭丘高等学校卒業

学士 (B. S.) 東京大学薬学部 (The University of Tokyo), 1996

薬学修士 (M.S.) 東京大学大学院薬学系研究科 (The University of Tokyo), 1998

薬学博士 (Ph.D.) 東京大学大学院薬学系研究科 (The University of Tokyo), 2001

博士研究員 (Postdoctoral Fellow) コールドスプリングハーバー研究所,米国ニューヨーク (Cold Spring Harbor Laboratory, New York, USA), 2001〜2006

独立准教授 (Assistant Professor) トマスジェファーソン大学,神経科学部,米国フィラデルフィア (Thomas Jefferson University, Department of Neuroscience, Philadelphia, USA), 2006〜2013

室長 (Section Chief) 国立長寿医療研究センター 認知症先進医療開発センター アルツハイマー病研究部 2013〜2018

部長 (Department Head) 国立長寿医療研究センター 認知症先進医療開発センター アルツハイマー病研究部 2018〜2021

部長 (Professor) 国立長寿医療研究センター 認知症先進医療開発センター 神経遺伝学病研究部 2021〜現在

客員教授(Visiting Professor) 名古屋市立大学薬学部 大学院薬学系研究科 加齢病態制御学講座 Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Nagoya City University 2018〜現在

電話:0562-46-2311(内線7505/6401)

E-mail: iijimakm (at) ncgg.go.jp

関谷倫子:Michiko Sekiya, Ph.D.

室長 (Section Chief) 国立長寿医療研究センター 認知症先進医療開発センター アルツハイマー病研究部 2019〜2021

客員准教授(Visiting Associate Professor) 名古屋市立大学薬学部 大学院薬学系研究科 加齢病態制御学講座 Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Nagoya City University 2019〜現在

副部長 (Associate Professor) 国立長寿医療研究センター 認知症先進医療開発センター 神経遺伝学病研究部 2021〜現在

電話:0562-46-2311(内線6402/6408)

E-mail: mmsk (at) ncgg.go.jp

榊原泰史:Yasufumi Sakakibara, Ph.D.

廣田湧:Yu Hirota, Ph.D.

齊藤貴志:Takashi Saitoh, Ph.D.:教授 名古屋市立大学大学院医学研究科 脳神経科学研究所 認知症科学分野

2020年3月まで

鯉沼真吾:Shingo Koinuma, Ph.D.(流動研究員)

現所属先:助教 東京理科大学 研究推進機構 生命医科学研究所 生命情報科学研究部門

柴本翔平:Shohei Shibamoto, M.S.(研究生・名古屋大学大学院医学系研究科修士課程2年 卒業)

現所属先:就職

岡田健 :Ken Okada, Ph.D.(研究補助員)

現所属先:特任研究員 大阪大学医学系研究科 医学専攻

2021年3月まで

木村展之:Nobuyuki Kimura, Ph.D.(病因遺伝子研究室 室長)

現所属先:岡山理科大学獣医学部 獣医保健看護学科 実験動物管理講座 教授

淺井小百合:Sayuri Asai(研究補助員)

現所属先:就職

土屋由加子:Yukako Tsuchiya(研究補助員)

現所属先:国立長寿医療研究センター 研究推進基盤センター 実験動物管理室

2022年3月まで

木村哲也:Tetsuya Kimura, Ph.D.(病態モデル動物解析研究室 室長)

現所属先:専門副部長 独立行政法人東京都健康長寿医療センター 老化脳神経科学研究チーム

権秀明:Xiuming Quan, Ph.D. (流動研究員)

現所属先:博士研究員 ペンシルバニア大学・Nancy Bonini 研究室

村木尚子:Naoko Muraki, B.S. (研究補助員)

現所属先:就職

坪川陽子:Yoko Tsubokawa, M.S. (研究補助員)

現所属先:就職

茨木京子:Kyoko Ibaraki, Ph.D. (研究員)

現所属先:藤田医科大学 研究技術員

2024年3月まで

山城梨沙:Risa Yamashiro, Ph.D.(研究生・名古屋市立大学大学院薬学研究科博士後期課程)

現所属先:博士号取得・卒業・就職

飯島浩一(Iijima, K.M.)

関谷倫子(Sekiya, M.)

と連携し,加齢病態制御学分野

と連携し,加齢病態制御学分野 を通して,博士号取得を目指す学生の方を受け入れています。

を通して,博士号取得を目指す学生の方を受け入れています。飯島浩一 (Koichi M. Iijima)

電話:0562-46-2311(内線6401/7505)

E-mail: iijimakm (at) ncgg.go.jp

関谷倫子 (Michiko Sekiya)

電話:0562-46-2311(内線6402/6408)

E-mail: mmsk (at) ncgg.go.jp

アポリポタンパク質E(Apolipoprotein E: APOE)は、血液中や脳の中でコレステロールなどの脂質の輸送や代謝に関わる重要なタンパク質です。不思議なことに、APOEには主に3つのタイプ(APOE2、APOE3、APOE4の遺伝子型)があり、その個人差が「アルツハイマー病へのなりやすさ」を左右します。そのため、アルツハイマー病の予防法や治療法の開発の鍵を握ると考えられ、ますます研究を推進する必要があります。

そこで、APOEを標的とする治療薬開発を促進するために、広い視野からAPOEとそれに関わる分子に興味を持つ研究者の皆様に交流の場を提供し、APOEに関する情報交換、APOE研究の普及、さらに次世代の研究者を育成することを目的としてAPOE研究会を結成し、定期研究会を毎年開催しております。またこの度、国立長寿医療研究センター内にAPOE研究会ホームページを開設いたしました。

本研究会が、様々な専門分野の研究者、医療従事者、さらに企業の皆様が交流して力を結集するプラットフォームとなり、アルツハイマー病の発症や進行を少しでも遅らせる治療法の開発へとつながることを願っております。