すこやかな高齢期をめざして ~ワンポイントアドバイス~

ホーム > 研究所 > すこやかな高齢期をめざして > 食事と認知機能(3) 【認知症予防】

日ごろ、みなさんは豆類をどれくらい召し上がっていますか?今回は、日本の食文化に欠かすことのできない豆類に注目し、認知機能との関連について紹介します。

豆類から作られる大豆製品は、植物性たんぱく質、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素のほか、イソフラボンなどの栄養機能性成分を含んでいることから、健康に寄与することが期待されています。これまでに、豆類は、骨粗しょう症や癌のリスクを低下させることが報告されていましたが、認知機能にどのような影響をもたらすのかは、十分に分かっていませんでした。

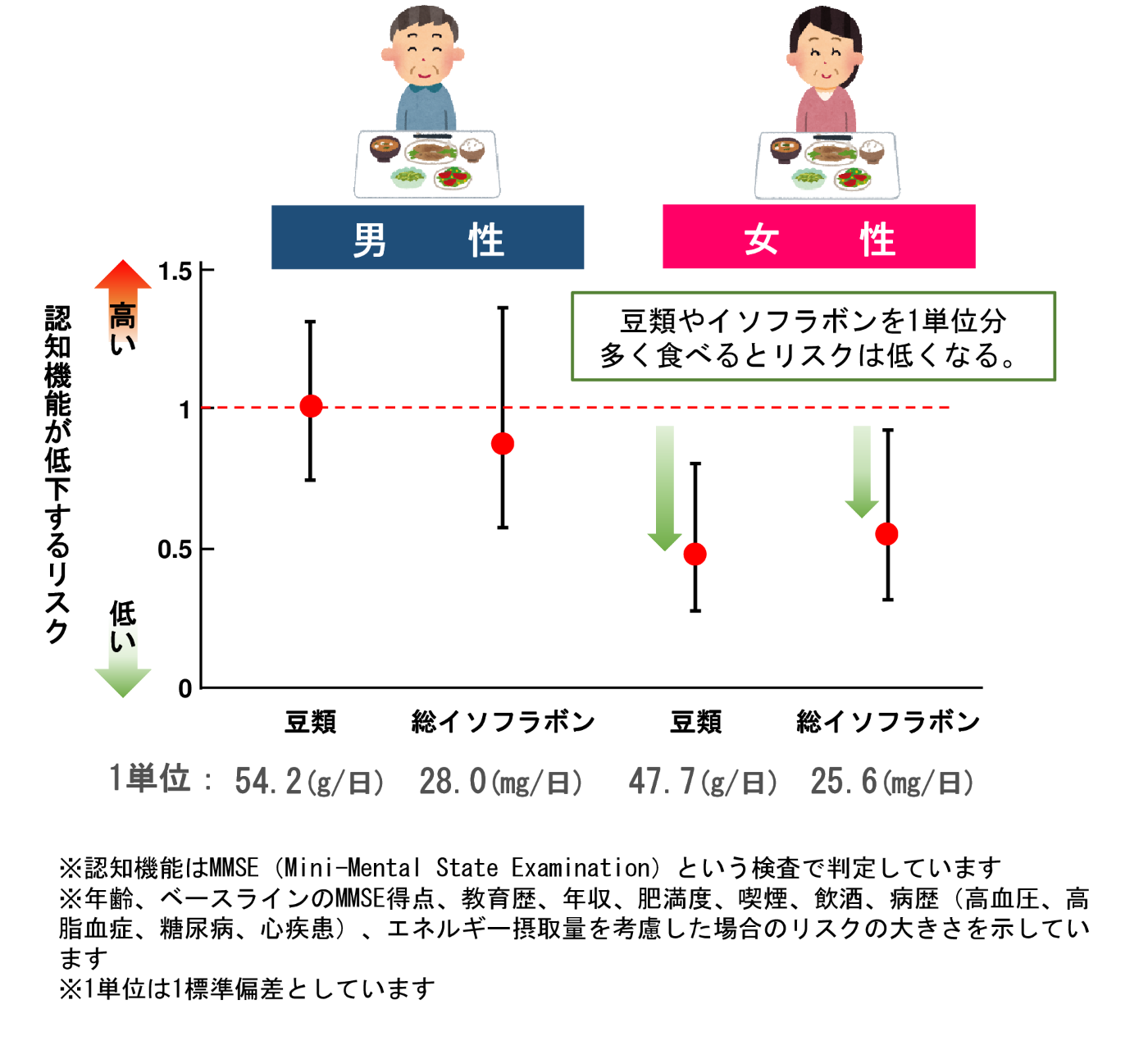

NILS-LSA(ニルス・エルエスエー)では地域在住の60歳以上の方々のデータを用いて、豆類の摂取量や、豆類の中でも特に大豆製品に含まれているイソフラボンの摂取量が、10年後の認知機能低下リスクにどのように影響するかを男性、女性でそれぞれ検討しました。その結果、以下の図に示すように、女性において豆類や総イソフラボン摂取量が多くなると、10年後の認知機能低下リスクは低下しました。一方、男性では、豆類の摂取量と認知機能との関連はありませんでした。

図:豆類・総イソフラボン摂取が1単位増えるごとの10年後の認知機能低下リスク

これらの結果から、特に女性において、豆類を取り入れた食生活は、認知機能を維持する上で重要であることがわかりました。豆を使った食品には、煮豆だけでなく、納豆、豆腐、がんもどき、油揚げ、豆乳、味噌、あんなどがあり、さまざまな味や風味を楽しむことができます。そのため、「納豆は苦手で食べることができない・・・」、という場合でも味噌汁やお豆腐を食べたり、ぜんざいを食べたりすることで豆を食べる機会を持つことができます!日々の食生活の中に、豆のお料理を一品取り入れることで、食卓を豊かにしながら認知機能を維持していけたらいいですよね。この機会に、ご自身が続けられそうな豆料理や豆の食べ方を是非探してみてください。

![]()

ふだんの食卓に豆を使ったメニューを一品加えて、認知機能の低下を予防しましょう。

<コラム担当:中本 真理子>

|

*このコラムの一部は、以下の研究成果として発表しています* |

『食事と認知機能』【認知症予防】シリーズをぜひご覧ください。