プレスリリース

~血圧や血糖などの管理が十分でない高齢者に効果的である可能性~

2025年11月13日

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(理事長:荒井秀典。以下 国立長寿医療研究センター)認知症先進医療開発センターの杉本大貴主任研究員、櫻井孝研究所長らの研究グループは、軽度認知障害(MCI)をもつ高齢者を対象とした18か月間のランダム化比較試験(J-MINT)のデータを解析し、多因子介入プログラムは血圧・血糖・脂質のコントロールが十分でない人において、認知機能低下を防ぐ効果が高いことを明らかにしました。

認知症を予防するためには、運動・栄養・社会活動・生活習慣病の管理など、複数の要素を組み合わせた「多因子介入」が効果的であるとされています。

また、近年では、遺伝子検査や認知症の血液バイオマーカー#1などによって認知症の発症リスクが高い人を特定し、そのような人で多因子介入の効果が得られやすい可能性も示されています。しかし、これらの検査を地域や一般の医療機関で広く行うのは難しいという課題がありました。

一方で、血圧・血糖・脂質などの「血管リスク(高血圧、高血糖、脂質異常)」は、地域の特定健康診査などでも測定されており、これらがうまくコントロールできていない人は、認知症のリスクが高いことが知られています。そこで本研究では、特別な検査を行わなくてもわかる血管リスクの情報(血圧・血糖・脂質)を用いて、多因子介入の効果が異なるかどうかを検証しました。

本研究で用いたJ-MINT研究は、65歳から85歳までのMCIをもつ高齢者531名を対象とした認知症予防のための多因子介入プログラムの効果を検証するランダム化比較試験です。介入群の参加者には、リストバンド型活動量計、タブレットPCが配布され、生活習慣病の管理、週1回の運動教室(全78回)、栄養相談(全15回)、タブレットPCを用いた認知トレーニングが提供されました。

今回の解析では、血圧、血糖(ヘモグロビンA1c#2)、脂質(HDLコレステロール#3、non-HDLコレステロール#4)の数値をもとに、それぞれがコントロール不良かどうかを判定しました(表1)。そして、コントロール不良な血管リスクの有無によって、多因子介入による認知機能改善効果が異なるかを検討しました。

| 項目 | 基準 |

|---|---|

| 高血圧 |

収縮期血圧が140mmHg以上 |

| 高血糖 | ヘモグロビンA1cが6.5%以上 |

| 脂質異常 |

HDLコレステロールが40mg/dL未満 |

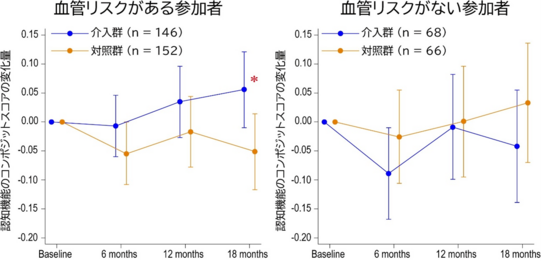

解析の対象となった432名の参加者のうち、298名の方が、少なくとも1つ以上のコントロール不良な血管リスクをもっていました。内訳は、高血圧226名、高血糖53名、脂質異常125名でした。この血管リスクの有無によって、多因子介入プログラムの効果に違いがあるかを検討したところ、血管リスクの有無と介入の交互作用が認められ(p=0.032)、これらの血管リスクをもつ参加者で、介入による認知機能の維持・改善効果が得られやすいことが示されました(図1)。さらに個別のリスク要因ごとに分析したところ、特に高血圧や高血糖がある人で、介入の効果が得られやすい傾向がありました。

図1 血管リスクの有無による多因子介入プログラムの効果の違い

また、コントロール不良な血管リスクをもつ人の中で、介入によって血管リスクにどのような変化があったかを調べたところ、収縮期血圧、HDLコレステロール、中性脂肪#5などが、対照群と比較して改善していることが確認されました。

これらの結果から、多因子介入プログラムは血管リスクのコントロールが十分でない高齢者の認知機能や血管リスクの改善に特に有効である可能性が示されました。

今回の研究で使用した血圧・血糖・脂質の値は、自治体が実施する「特定健康診査」などでも測定される一般的な検査値です。そのため、地域においてもこれらの健診を活用することで、認知症予防プログラムの効果が得られやすい人を効率的に見つけ出し、費用対効果の高い支援につながることが期待されます。

国立長寿医療研究センターでは、本研究成果に基づき、全国の19自治体と協働して新たな試験(ランダム化比較試験)を実施する予定(2026年4月から)です。

この試験では、60から80歳の方のうち、健診で高血圧または高血糖があり、主観的または軽度の認知機能低下を有する方を各地域で20から40名募集し、1年間の多因子介入プログラムを実施し、その効果を検証します。

試験の詳細は、11月4日公開のプレスリリースをご覧ください。

バイオマーカー:病気の有無や進行の状態を客観的に示す指標のことで、体液(血液、脳脊髄液、尿等)の検査や、画像検査等で得られるデータをバイオマーカーといいます。

ヘモグロビンA1c:血液中のブドウ糖がヘモグロビンに結合してできる「糖化ヘモグロビン」の割合を示す値です。HbA1cの値は、過去1から2か月間の平均的な血糖値を反映します。

HDLコレステロール:善玉コレステロールともよばれます。血管の壁にたまった余分なコレステロールを肝臓に運び戻す働きがあり、動脈硬化の進行を防ぐ役割を果たします。HDLコレステロールの値が低いと、動脈硬化や心血管疾患のリスクが高くなることが知られています。

non-HDLコレステロール:血液中の総コレステロールから、HDLコレステロールを差し引いた値です。LDLコレステロール(いわゆる「悪玉コレステロール」)をはじめ、動脈硬化を進める性質をもつコレステロールの総量を表します。non-HDLコレステロールが高いと、心血管疾患や脳卒中のリスクが高くなることが知られています。

中性脂肪:中性脂肪は、身体を動かすためのエネルギー源となる脂質の一種です。しかし、増えすぎると動脈硬化が進行して心血管疾患のリスクが高くなることが知られています。

本研究成果は、2025年11月12日に専門学術誌「Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association」にオンライン先行公開されました。

Sugimoto T, Uchida K, Yokoyama Y, Onoyama A, Noma H, Arai H, Sakurai T, J-MINT study group. Efficacy of a multidomain intervention in older adults with vascular risks: The Japan‐Multimodal Intervention Trial for the Prevention of Dementia (J‐MINT). Alzheimers Dement. doi: 10.1002/alz.70822.

国立長寿医療研究センター研究所 認知症先進医療開発センター 予防科学研究部 杉本大貴

電話:0562-46-2311(代表)

E-mail:taiki-s(at-mark)ncgg.go.jp

※(at-mark)を「@」に置き換えてください。

国立長寿医療研究センター総務部総務課 総務係長(広報担当)

〒474-8511 愛知県大府市森岡町七丁目430番地

電話:0562(46)2311(代表)

E-mail:webadmin(at-mark)ncgg.go.jp

※(at-mark)を「@」に置き換えてください。

![]()