News & Topics

ホーム > 研究所 > ニュース&トピックス > 地域住民において明治栄養プロファイリングシステム(Meiji NPS)で評価された食事の質が血中ビタミンD濃度と関連することを確認

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(理事長:荒井秀典 以下 国立長寿医療研究センター)老化疫学研究部の大塚礼部長を代表とする研究グループは、株式会社 明治(代表取締役社長:八尾文二郎)との共同研究で、明治栄養プロファイリングシステム注1(以下、Meiji NPS)のうち、成人向けMeiji NPSと高齢者向けMeiji NPSによって評価された食事の質がそれぞれ、血中ビタミンD濃度と関連することをNILS-LSA注2において確認しました。

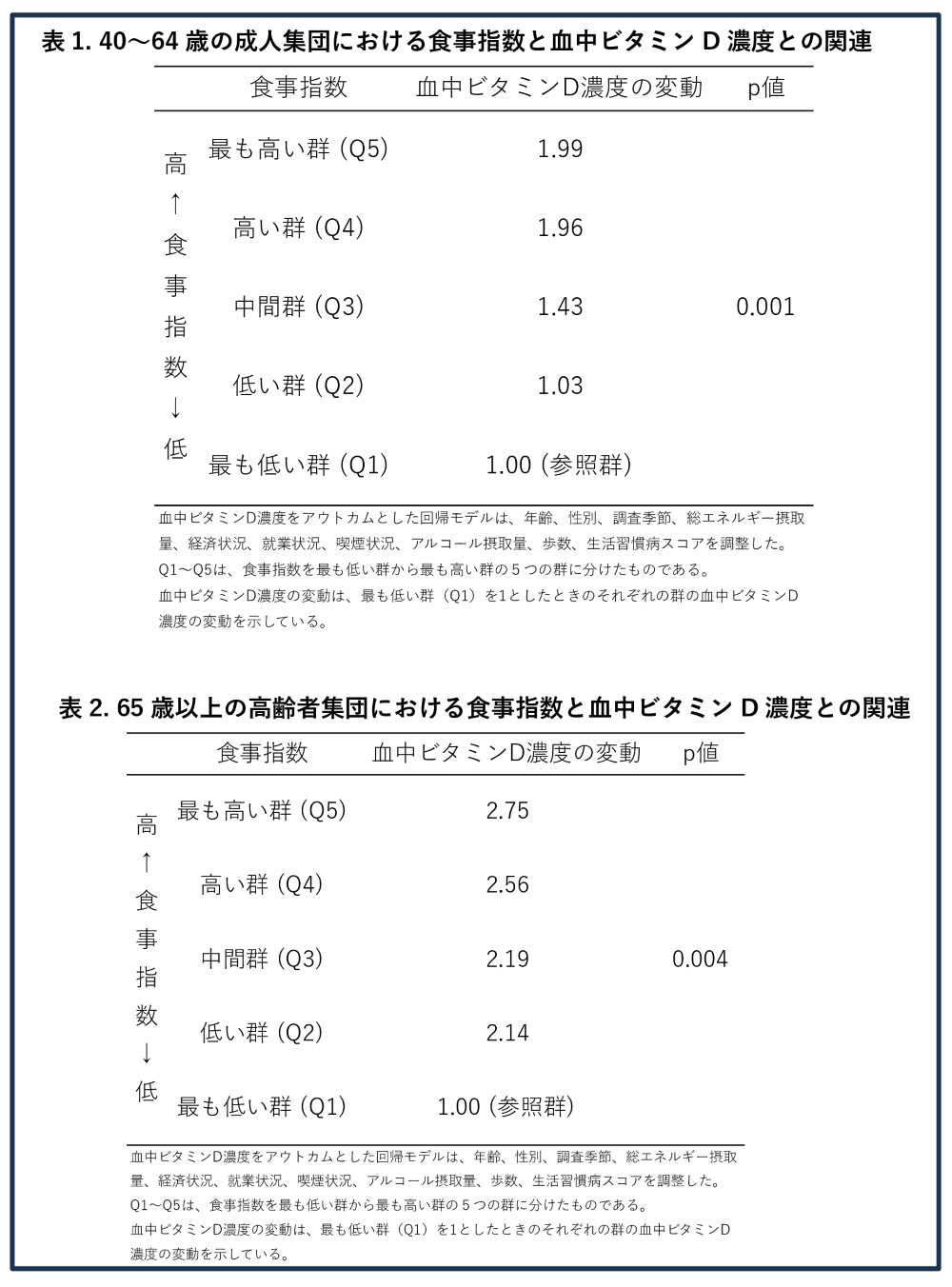

血中ビタミンDの不足は、生活習慣病やフレイル、認知機能低下、死亡など多くの健康リスクと関係していますが、日本人における食事の質との関連は不明でした。本研究は日本人地域住民を対象としたNILS-LSA第7次調査(2010年から2012年)に参加した2,145名を対象に、3日間の食事秤量記録をもとにMeiji NPSで食事の質を評価し、血中ビタミンD濃度との関連を調査しました。その結果、成人・高齢者ともに、食事の質が高いほど血中ビタミンD濃度が高いことが明らかになりました。

本研究は、日本人における食事の質と血中ビタミンD濃度との関係を示す、日本初の大規模検証です。NPSの観点で血中ビタミンD濃度との関連を初めて確認し報告しました。日本人における血中ビタミンD不足問題の解決、および生活習慣病やフレイル予防に向けた食生活改善への科学的根拠となり、公衆衛生施策への応用が期待されます。

「明治栄養プロファイリングシステム(Meiji NPS)」策定のお知らせ-食品の栄養を評価し、商品開発などに活用することにより、より栄養価値の高い食品選びに貢献-

「国立長寿医療研究センター・老化に関する長期縦断疫学研究(National Institute for Longevity Sciences - Longitudinal Study of Aging: NILS-LSA)」は、愛知県大府市・東浦町の地域住民から性・年代別に層化無作為に選出された40歳以上の中高年者を対象に、医学・心理・運動・身体組成・栄養など多角的な観点から老化・老年病予防策を検討するコホート研究です。

![]()