News & Topics

ホーム > 研究所 > ニュース&トピックス > 手軽な国際的ライフスタイル質問票日本語版を開発ー身体活動量の数値化も可能!

国立長寿医療研究センター分子基盤研究部の里直行部長のグループは米国Barrow Neurological Institute、ドイツKarlsruhe Institute of Technology、東京都健康長寿医療センター、東京大学、順天堂大学、にしき記念病院との共同で、ライフスタイル(身体活動および文化活動)質問票の日本語版を作成しました。このうち、身体活動質問票では、その質問票に10分で回答したのち、得られた活動・運動頻度と時間から『総身体活動量』を算出(数値化)することも可能となりました(図1)。

図1.身体活動の質問票から、簡単に「総身体活動量」を算出

認知症をはじめとする老年疾患は、遺伝因子、後天的危険因子、ライフスタイルの影響を受けると考えられていますが(文献1)、これまで患者さんの日常生活におけるライフスタイルの情報収集はそれぞれ、自作の質問票を使用することが多く、ライフスタイル(身体活動および文化活動)について尋ねる簡便かつ有用な日本語の質問票はありませんでした。したがって、施設間や国内外での比較が困難であり、加えて定量的な評価は困難でした。

今回、米国メイヨークリニックで永らく使われて来た簡便なライフスタイル質問票(身体活動:文献2、文化活動:文献3)の日本語版について、オリジナル版の開発者と共同研究のもと、日本の風習・文化に合う形で適宜修正しながら開発しました。

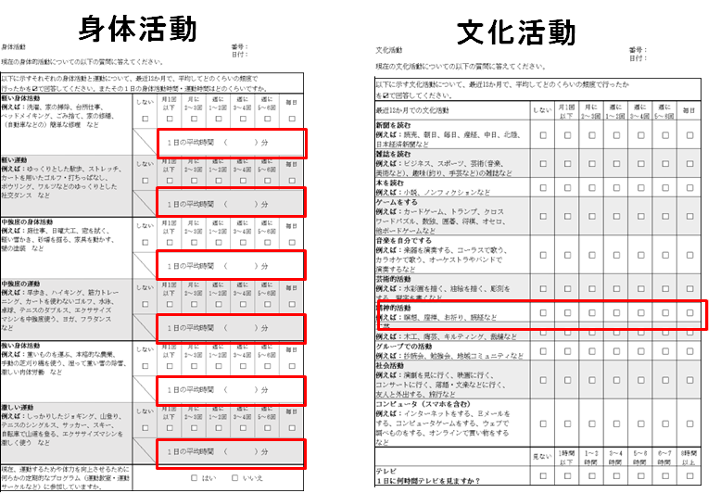

図2.身体活動の質問票には「時間」、文化活動の質問票には「精神的活動」を新たに追加

身体活動の質問票では「軽い身体活動」、「軽い運動」、「中強度の身体活動」、「中強度の運動」、「強い身体活動」、「激しい運動」のそれぞれの頻度(月に2から3回、や週に5から6回、など)、それを行った日の1日の平均時間(図2)をお尋ねします。活動の具体例としては「軽い身体活動」は洗濯、家の掃除、台所仕事など、「軽い運動」はゆっくりとした散歩やストレッチ、「中強度の身体活動」は庭仕事や日曜大工、「中強度の運動」は早歩きやハイキング、「強い身体活動」は重いものを運ぶ、や本格的な農業、「激しい運動」はしっかりしたジョギングや山登りです。

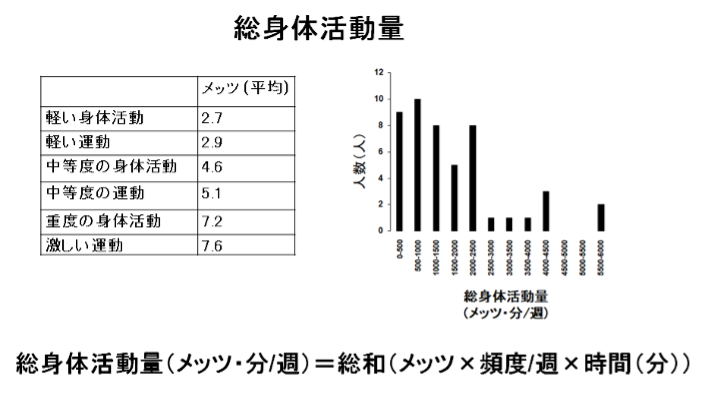

日本語版で新たに加えた(活動・運動を行う)「1日の平均時間」の情報により、『総身体活動量』の算出が可能となりました(図3)。

図3.身体活動の質問票から、総身体活動量の算出の実際(メッツとは、安静時を1とした運動強度の指標のこと)

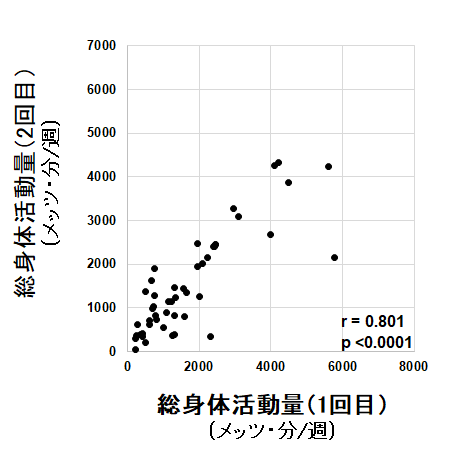

今回の研究では、これらの質問票への回答情報から算出された総身体活動量が2週間後に聞いても同じような数値になり再現性があることを確認しました(図4)。

図4.総身体活動量の再現性の確認

現在、「この質問票により算出された総身体活動量が、客観的な機器で計測した数値と合致するか」、の研究を計画中です。

一方、文化活動の質問票では「新聞を読む」、「雑誌を読む」、「本を読む」、「ゲームをする」、「音楽を自分でする」、「芸術的活動」、「精神的活動」、「工芸」、「グループでの活動」、「社会活動」、「コンピュータ(スマホを含む)」の頻度を聞きます。日本語版の特長としては、オリジナル版にない「精神的活動」を加えたことです。「精神的活動」の例として、瞑想や座禅、お祈り、読経を挙げ、より日本人の文化活動にフィットするように工夫しました。

これらのライフスタイル質問票の日本版は、今後、日本の臨床や福祉の現場で大いに役立つことが期待されます。具体的には、臨床研究、疫学研究、観察研究や介入研究に使用できます。また研究に加え、日常の一般診療、健康診断や介護といった臨床の現場で使用可能です。地方自治体や国の各種の調査や、個人での活用もできます。

更には、若年期の段階から用いることによってライフスタイルの把握とそれに基づく行動変容を起こし、ひいては生活習慣病や老年疾患の予防につながるのではないかと考えられます。

Matsumoto S, Satoh T, Shinohara M, Kawano R, Suzuki K, Krell-Roesch J, Ide M, Watada H, Akishita M, Arai H, Kondo I, Geda YE, Sato N. JMA Journal, in press.

- 里直行,「認知症予防・治療の未来戦略―2020―」日本老年医学会雑誌 第57巻 第4号 P374-396、2020年10月25日発行

- Geda YE, Roberts RO, Knopman DS, Christianson TJ, Pankratz VS, Ivnik RJ, Boeve BF, Tangalos EG, Petersen RC, Rocca WA. Arch Neurol. 67(1):80-6, 2010.

- Geda YE, Topazian HM, Roberts LA, Roberts RO, Knopman DS, Pankratz VS, Christianson TJ, Boeve BF, Tangalos EG, Ivnik RJ, Petersen RC. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 23(2):149-54, 2011.

![]()