News & Topics

ホーム > 研究所 > ニュース&トピックス > オミクスデータ統合解析室 山川明子研究員らの論文がScientific Reports誌に掲載されました

アルツハイマー病(Alzheimer’s disease: AD)は、環境要因と遺伝要因が複雑に関与する多因子疾患であり、その発症メカニズムは未だ完全には解明されていません。また、ADは、認知機能正常(Cognitively Normal: CN)から軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment: MCI)を経て発症しますが、CNからMCI、MCIからADへと進行する過程で発現が変動する遺伝子群については十分に調査されていません。

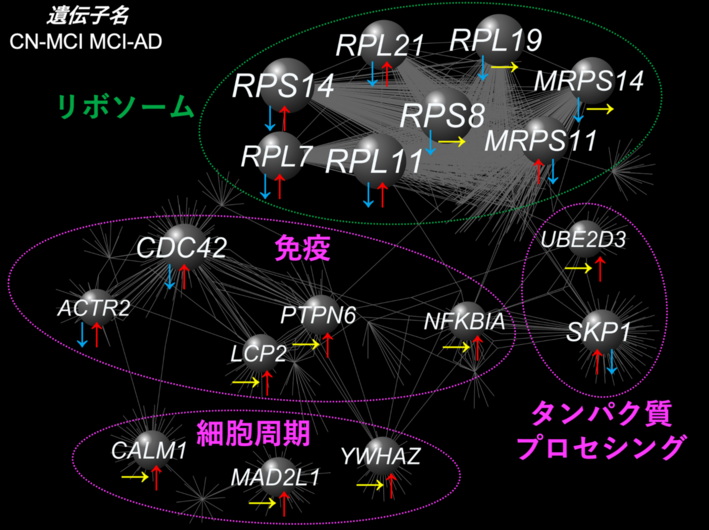

そこで本研究グループは、国立長寿医療研究センターバイオバンクに登録されている日本人血液検体の遺伝子発現データを用いて詳細な解析を行いました。対象は、AD患者424名、MCI者543名、CN者260名の計1,227名であり、CNからMCI、MCIからADへと進行する過程において発現が変動する遺伝子群を網羅的に調査しました。その結果、CNからMCIへの移行ではリボソーム関連遺伝子の発現変動によって特徴付けられ、MCIへの進行にリボソーム機能が関与することが示唆されました。一方、MCIからADへの移行は、免疫関連遺伝子、細胞周期関連遺伝子、タンパク質プロセシング関連遺伝子の発現変動によって特徴付けられ、免疫システム、細胞周期、タンパク質プロセシングの3つの生物学的プロセスがADへの進行に関与することが示唆されました。

さらに、MCIの前後で遺伝子発現量が大きく逆転する因子として、リボソーム関連遺伝子(RPL7, RPL11, RPS14, RPL21)と免疫関連遺伝子(ACTR2, CDC42)が同定されました(図1)。今後、大規模な検体を用いた検証が必要となりますが、これらの遺伝子は早期診断用バイオマーカーとしての実用化が期待されます。

図1 病態進行に関与する発現変動遺伝子の生物学的プロセスと発現量変化緑はCNとMCI間、赤紫はMCIとAD間で得られた機能モジュールを示す。 矢印は左側がCNとMCI間、右側がMCIとAD間の遺伝子発現量の変化を表しており、青は減少、赤が上昇、黄色が変化なしを表す。 |

本研究成果は、自然科学分野の国際専門誌「Scientific Reports」に、2025年1月30日付で掲載されました。

本研究は、長寿医療研究開発費、科研費、堀科学芸術振興財団、厚生労働科学研究費補助金からの助成を受けて行われました。

Alzheimer’s disease may develop from changes in the immune system, cell cycle, and protein processing following alterations in ribosome function

Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-025-88526-y

![]()