健康長寿ラボ

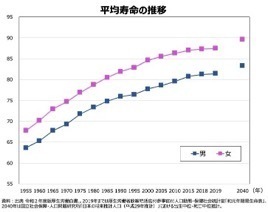

21世紀もすでに四半世紀が過ぎ、日本人の平均寿命(0歳の人の平均余命)が80歳を超えていることを考えると令和の世に生まれた子どもたちの多くは22世紀を経験することが予想されます。平均寿命は昭和の東京オリンピックの開催、東海道新幹線が開通した60年前の1964-65年には、女性72.9歳、男性67.7歳であったのに対し、現在は男女とも15年ほど延長しています。「百寿者」と呼ばれる100歳以上の方も、当時の214名(1965年国勢調査)から、現在は約9.5万人(2024年住民基本台帳)を超え、年々増加傾向にあります。当時生まれた現在還暦を迎える方々も、先日発表された令和5年簡易生命表によると、女性で28.9年、男性で23.9年ほどの平均余命が算出されています。では、60年後には平均寿命は100歳を超えてくるのでしょうか?

最近、米国のイリノイ大学、カリフォルニア大学などの研究者らは、1990年から2019年までの長寿国といわれる8カ国(オーストラリア、フランス、イタリア、日本、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス)、および香港と米国における人口動態の指標を用いて、死亡率と平均寿命の最近の傾向を調べました1。その結果、1990年以降、平均寿命の全体的な伸びが鈍化していることがわかりました。20世紀における、ある意味驚異的な平均寿命の伸びは死亡率の減少によるもので、公衆衛生と医療の発展に寄与するところが大きいと考えられています。このグループは、世界長寿の日本人女性をモデルに試算すると、平均寿命が100歳に達する際には、約6-7%の日本人女性が150歳に到達することが予測されます。そのため、さらなる死亡率の低減と、老化の速度を遅らせる「画期的なこと」が起こらない限り、今世紀中に平均寿命が100歳に達することはないだろうと予測しています。

老化の速度についてもトピックとなる研究が米国のチームから報告されました2。カリフォルニア在住の25歳から75歳までの108人から血液、皮膚、便、口腔、鼻腔からサンプルを採取してタンパク質などの分子群や細菌などの微生物群についての膨大な解析データを収集しました。測定した分子や微生物の約7%は、時間の経過とともにだんだんと変化していくことがわかりました。その一方で、81%は特定の年代で変化がありました。特に重要な段階は44歳前後と60歳前後と算出されました。44歳前後でみられたのは、性ホルモンの低下に代表されるホルモンバランスの変化と、カフェインやアルコールの代謝の低下がみられ、体重増加や内臓脂肪の蓄積が進みやすくなっていると考えられました。また、60歳で起こる顕著な変化は、特に免疫機能と腎臓や心臓の機能の低下があり、動脈硬化や高血圧などのリスクの急増が考えられました。60歳を過ぎた読者の方々には腑に落ちることもあるかも知れません。このような研究結果からは、年齢に応じた生活習慣の見直しも必要である可能性が示されており、具体的な年代が示されると、よりその取り組みへの参考になると考えられます。

近年、与えられた情報や条件をもとに文章や画像を作り出す生成AIと呼ばれる人工知能(AI)が話題となっていますが、さまざまな分野でAIの利用が急速に進んで、実社会や生活に浸透し始めています。また、スマートフォンやスマートウオッチの普及で、運動量や心拍数、血圧や睡眠状態まで24時間モニタできるようになってきました。その膨大なデータとAIにより、まさに個人トレーナーのごとく、個人に合わせたアドバイスやメニューを提供してくれるようになってきています。未だ、その精度には議論の余地がありますが、着実に改善されていくことも容易に予想されます。老化細胞除去薬(※)や老化・老年病に対する治療薬が開発されることに加え、遺伝情報や病歴、日常から多くのデータを集め、老化速度の抑制をAIが導くようなこと ー「画期的なこと」と表せるかも知れませんー が実現されてくると、さらなる寿命、特に健康寿命の延伸が図られるかもしれません。そうなると、遺伝背景や、食事や社会生活などの生活習慣・環境が異なる海外のデータ(今回紹介したカリフォルニアでの研究例など)を学習したAIでは、われわれの健康に向いていないこともあるかも知れません。日本人のデータを用いて、日本人にフィットしたシステムの開発も待ち望まれます。

Nature Aging (2024)

Nature Aging (2024) Nature Aging (2024)

Nature Aging (2024)※老化細胞除去薬 老化した細胞が老化関連物質を分泌して周りの細胞にも影響を及ぼして、老化や、老年病の発症・進展を助長することが動物実験などで示されています。また、その老化細胞のみを除去するような薬剤(老化細胞除去薬、セノリティックスとも呼ばれます)も開発されており、海外でも臨床試験が行われています。

文 渡邉研(運動器疾患研究部 )

)

![]()