健康長寿ラボ

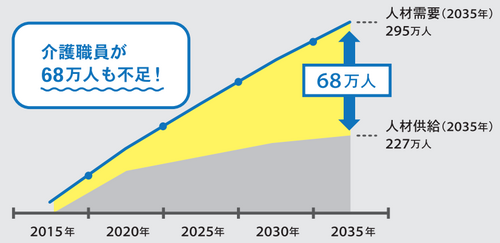

少子高齢化が進展し、生産年齢人口が減少し続ける中で、ロボットを含めた介護支援テクノロジーは、人手不足の解消、生産性向上、過重な労働からの解放などの社会的課題を解決する手段として注目されています。特に介護分野においては、介護を必要とする高齢者やその家族を支援するための介護スタッフの需要は年々増加しており、2016年では190万人、2025年には253万人に達すると見込まれています。一方、その人材の供給が追いついておらず、 2025年では約32万人、2035年では68万人もの介護人材の不足が予測されています(図1)[1]。そのような社会的背景より、ケアの質の維持・向上とともに、介護現場で働くスタッフの負担の軽減・効率化につなげることを目的とした介護ロボットの導入が、急ピッチで検討されています。厚生労働省によると、介護ロボットとは「ロボット技術が応用され、介護が必要な利用者の自立支援や介護者の負担軽減に役立つ介護機器」とされています。経済産業省および厚生労働省は「ロボット技術の介護利用における重点分野」を設置し、移乗支援、移動支援、排泄支援(排泄予測・検知)、見守り(施設)、見守り(在宅)、コミュニケーション、介護業務支援、機能訓練支援、食事・栄養管理支援、 認知症生活支援・認知症ケア支援の各分野で、ロボットを含めた介護支援テクノロジーの開発・活用が推進されています(図2)[2]。

図1.介護現場における人材需給の将来設計イメージ図(参考文献1より抜粋)

図2.介護支援テクノロジー利用における重点分野の例(参考文献2より一部抜粋・改変)

健康長寿支援ロボットセンターでは、国内で開発された介護ロボットを介護施設へ導入し、介護者や被介護者に対してロボットを適用することで、介護者の負担軽減や介助の効率化、被介護者の生活の質(QoL)の変化について調査を続けてきました。以下に、具体的な実証研究の事例を紹介します。

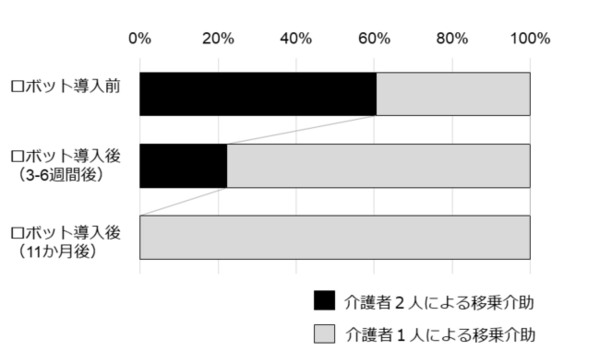

離床アシストロボット「リショーネPlus」は、非装着型の介護ロボットで、主に移乗支援の分野において使用されます(図3)。このロボットは、ベッドの縦半分がボタン操作で分離・統合する仕組みを持ち、車椅子として機能することが可能です [3]。これにより、使用者や介護者の負担を軽減し、簡単に移乗をサポートできるよう設計されています。そこでわれわれは、特別養護老人ホームにおいて、重度の介護を要する被介護者に対してリショーネを導入し、計17名の介護者に約11ヶ月間使用した際の移乗介助にかかる介助体制について調査しました。その結果、リショーネの導入前では、約60%が複数名での介助でしたが、導入後は約30%に減少し、最終的にはすべての移乗介助が1人の介助者で行えるようになりました(図4)。これにより、介護者の身体負荷の減少だけではなく、業務効率化の向上に貢献することができました[4]

離床アシストロボットの長期活用により、介護者にかかる移乗介助の作業効率が改善するだけでなく、被介護者における生活範囲の拡張や、QoLの向上につながることが確認されました。具体的には、離床アシストロボットの使用により、複数名での介助が不要となり、より柔軟な介護オペレーションが可能となりました。これにより、庭や玄関など、以前はあまり訪れなかった場所を訪れる機会が増加し、ポジティブな表情の割合が増加しました[5]。これらの結果は、被介護者の心理社会的状態の改善に寄与することが示唆されます。

図3.離床アシストロボット:リショーネPlus.主にボタン操作でベッドの縦半分が分離し,車椅子へ変容できるロボット

図4. リショーネ導入前後における複数人での移乗介助が発生した割合の推移(参考文献4より一部改変)

日本の少子高齢化に伴う介護人材不足は深刻な課題であり、その解決策として介護ロボットの導入が注目されています。筆者らは、これまで介護施設において、離床アシストロボットを導入することで、介護者における複数人での移乗介助が1人で可能となり、介護オペレーションの柔軟化を確認することができました。また、被介護者においても生活範囲が広がり、ポジティブな表情の増加が見られるなど、生活の質(QoL)の向上や心理社会的な改善が確認されています。これらの成果は、介護ロボットが介護現場での課題解決に大きく貢献する可能性を示しています。

![]()