健康長寿ラボ

医療を受ける場面で、十分な説明を受けて同意する「インフォームド・コンセント(説明と同意)」は広く知られるようになってきました。医学の発展に伴って様々な治療方法が確立されてきましたが、いまだに何をしたらもっともよい医療の結果を期待できるかが不確実なこともあります。そして、患者さんの価値観の多様性も存在します。

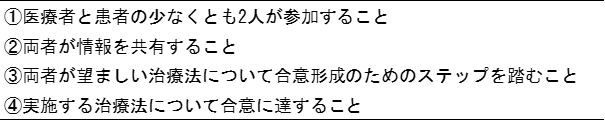

共有意思決定はシェアード・ディシジョンメイキングの日本語訳です。「臨床実践者と患者さんが利用可能な最良の根拠を使用して、一緒に意思決定を行うアプローチ」1)で、医療や介護の様々な場面で使用されます。共有意思決定には患者さんの価値観や好みが概念として多く用いられているとの報告もあり2)、この一緒に行う意思決定は、治療目標やその計画の理解を深めていくプロセスでもあります。共有意思決定には必須の4つの条件3)があります(表1)。

表1. 共有意思決定の4つの必須条件(文献5より作成)

医療従事者が専門知識と経験からよいとされる治療の選択肢が確実な場合、医療従事者はこれを説明し、患者さんが受け入れる形式が、インフォームド・コンセント(説明と同意)の役割です。

一方、何をしたらもっともよい医療の結果を期待できるかが不確実な状況(治療方法が確立していない・選択肢が複数ある等)では、患者さんと医療従事者で双方向のコミュニケーションを通して、どのような目標に、どのような方法を用いていくかを共有して決めていく「共有意思決定」の出番です。医療場面におけるインフォームド・コンセント(説明と同意)と共有意思決定のイメージを図1に示します。医療場面における共有意思決定は、医療従事者が(医科学的な)根拠をわかりやすく患者さんに伝えるだけでなく、患者さんはご自身の好みを臨床実践者に伝え、それぞれのメリットやデメリットを共有しながら、方針を決めていくような形であり、医療従事者だけでなく患者さんも含めた医療・介護チーム(介護にかかわる場合は介護従事者も含む)で進めていきます(図2)。

図1. 医療場面におけるインフォームド・コンセント(説明と同意)と共有意思決定のイメージ

図2. 医療・介護チームと患者さんとの共有意思決定

私たちは誰もが、命にかかわるケガや病気にかかる可能性があります。また、加齢に伴って自身の人生をどのように過ごしたいかを考える機会も生じてきます。 人々の価値観が多様化するなか、医療や介護を受けながらでも、一人ひとりが最期まで本人らしく生きるために、患者さん(ご本人)や家族(代理意思決定者)と医療・介護チームで情報を共有しながら意思決定をしていくプロセスへの関心も高まっています。厚生労働省は、ご本人・家族等と医師をはじめとする医療・介護従事者が、最善の医療・ケアを作り上げるプロセスを示すガイドラインとして、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を改訂し公表しています4)。このガイドラインでは、医療従事者からの適切な情報提供と説明に基づいて患者さんが医療従事者と話し合いを行ったうえで患者本人による決定を基本とすることや、人生の最終段階における医療・ケア方針を決定する際には、医師だけでなく医療・介護チームによって慎重に判断することなどが盛り込まれています。特に、介護を必要とする場合には、治療方針だけでなく、どこで・どのように過ごしたいか、どうすれば実現できそうかを総合的に検討することとなります。最適なケアプランを患者さんや家族とともに考え、意思決定過程を共有し、定期的に見直していくことが大切です。みなさんも「もしも・・・」にそなえて、ご自身が大事にしたいことや望む生き方について考えたり話してみてはいかがでしょうか5)。

![]()