プレスリリース

ホーム > 研究所 > 研究実績 > 高齢期の身体的フレイルと過去の欠食習慣(1日2食以下)との関連についての調査研究 ~中年期(45から64歳)に欠食習慣のある人は、高齢期に身体的フレイルになりやすいことなどが示唆された~

2025年10月15日

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(理事長:荒井秀典。以下 国立長寿医療研究センター)の老年学・社会科学研究センター、予防老年学研究部の西島千陽研究員、島田裕之センター長らのグループは、中年期の欠食習慣(1日2食以下)が高齢期の身体的フレイルと関連することを明らかにしました。

註)壮年期:25から44歳、中年期:45から64歳、高齢期:65歳以上

これまで国立長寿医療研究センターでは、朝食欠食習慣のある75歳以上の地域在住高齢者はフレイル有病率が高いことを明らかにし[1]、一方、高齢期の朝食の質を高めることはその後の筋力低下を抑制する可能性を見出しています[2]。

しかし、壮年期や中年期の食習慣が高齢期のフレイルにどのように影響するかは明らかでありませんでした。そこで、本研究は、地域在住高齢者を対象に過去の欠食習慣と高齢期の身体的フレイルとの関連を明らかにすることを目的としました。

本研究における調査対象は、愛知県知多市で実施した大規模コホート研究National Center for Geriatrics and Gerontology-Study of Geriatric Syndromes(NCGG-SGS)に参加した65歳以上の高齢者のうち認知症や認知機能低下のある人を除いた5,063名(平均年齢73.7±5.5歳、女性54.8%)としました。

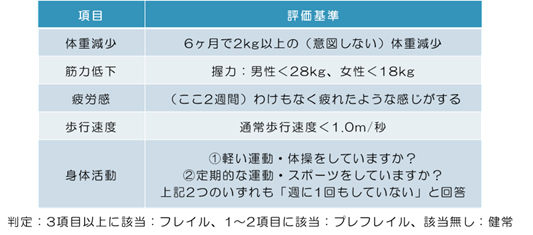

欠食習慣は、対象の方々に、壮年期の時、中年期の時、高齢期の年代ごとの食事回数を尋ね、「1日2食以下を欠食あり」としました。対象者の身体的フレイル判定に当たっては2020年改定の日本版CHS基準(表1)を使用し、フレイルあるいは、プレフレイルに該当した人を「身体的フレイルあり」としました。

表1 2020年改定 日本版CHS基準

本研究の対象者のうち、壮年期に欠食ありと回答した人は3.6%、中年期は2.8%、高齢期は4.1%でした。また、「身体的フレイルあり」と判定された人は53.8%でした。

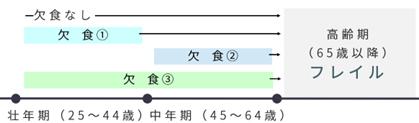

壮年期から中年期にかけての欠食習慣を(1)壮年期のみ欠食していた人、(2) 中年期のみ欠食していた人、(3) 壮年期から中年期にかけて欠食していた人の3群に分け、身体的フレイルとの関連を検討しました(図1)。

図1 壮年期から中年期にかけての欠食習慣の群分け

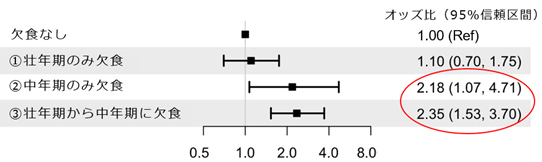

上記、各世代を通して欠食なしの人(一番上のライン)と比べると、(2)中年期のみの欠食と(3)壮年期から中年期にかけての欠食では、高齢期に身体的フレイルを発症するオッズ比1が高いことが示されました(図2)。

図2 高齢期の身体的フレイルに対する壮年期から中年期にかけての欠食習慣のオッズ比

このような傾向を踏まえ、次には、主に中年期の欠食に焦点を当てて検討を進めました。

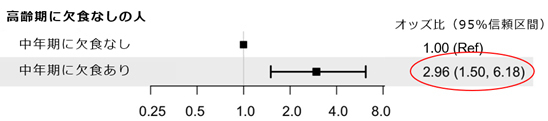

高齢期に欠食なしの人について、中年期の欠食の有無と高齢期の身体的フレイル発症との関連を検討したところ、中年期の欠食は高齢期の身体的フレイル発症に対するオッズ比が高値を示しました(図3)。

すなわち、中年期に欠食していた人では、その後に欠食をやめても身体的フレイルを発症するリスクが高い可能性が示されました。

図3 高齢期の身体的フレイルに対する中年期の欠食習慣のオッズ比(高齢期に欠食なしの人)

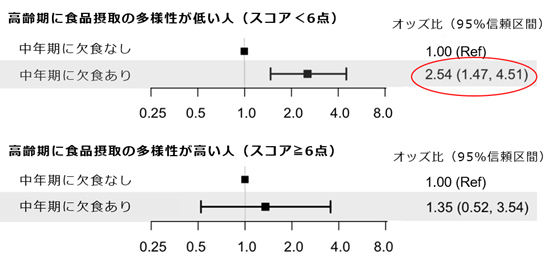

更に、高齢期の食品摂取多様性スコア3に着目して、中年期の欠食の有無と高齢期の身体的フレイル発症との関連を検討したところ、高齢期に食品摂取多様性スコアの低い(いろいろな食品を食べていない)人では、中年期の欠食が高齢期の身体的フレイル発症と有意な関連を示しましたが(図4 上段)、高齢期に食品摂取多様性スコアの高い(いろいろな食品を食べる)食事をしていた人では、中年期の欠食と高齢期の身体的フレイル発症との間に有意な関連は認められませんでした(図4 下段)。

すなわち、中年期に欠食をしていた人でも、その後に食品摂取の多様性が高い食事をしていれば身体的フレイル発症のリスクを抑えられる可能性が示されました。

図4 高齢期の身体的フレイルに対する中年期の欠食習慣のオッズ比(食品摂取多様性の高低別)

近年、欠食習慣を持つ中年期の方々の割合が増加傾向にありますが、本研究の結果から、高齢期の身体的フレイルの予防には、中年期からの欠食習慣の改善が重要である可能性が明らかになりました。また、高齢期においては、食品摂取の多様性を高めることが身体的フレイルの予防に重要である可能性が示されました。

欠食の要因には、不規則な生活習慣の他、瘦身願望や経済的な事情など様々あると言われていますが、今後は、1日3食の規則正しい食習慣を促進するための効果的な介入方法などの検討が進むことが期待されます。

本研究成果は、専門学術誌「Journal of the American Medical Directors Association」に掲載されました。

Nishijima C, Harada K, Kurita S, Morikawa M, Fujii K, Kakita D, Shimada H. Past meal-skipping habits associate with physical frailty in later life: a retrospective cohort study. J Am Med Dir Assoc. 2025 Dec; 26(12):105893. doi: 10.1016/j.jamda.2025.105893.

予防老年学研究部 西島千陽(ニシジマ チハル)

電話:0562(46)2311(代表)

E-mail:c-nishijima(at-mark)ncgg.go.jp

国立長寿医療研究センター総務部総務課 総務係長(広報担当)

〒474-8511 愛知県大府市森岡町七丁目430番地

電話:0562(46)2311(代表)

E-mail:webadmin(at-mark)ncgg.go.jp

注)迷惑メール防止を目的に@を(at-mark)で表示しています。メールをお送りの際は@に置換えてください。

![]()