今回は「血小板減少症」についてお話しします。

健康診断の血球計算では、おもに5種類の項目が測定されます。白血球数、赤血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット、血小板数です。ヘモグロビンの低下、ヘマトクリットの増加についてはそれぞれ健康長寿ナビ11、31でお話ししました。

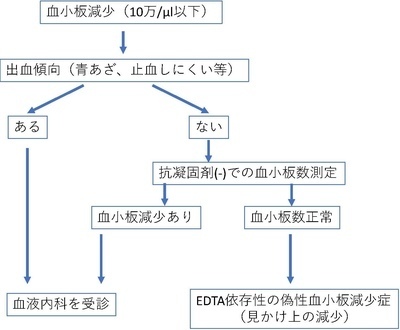

図1.血小板が少ないと言われたら

血小板は核を持たない小さな細胞で、おもに出血を止めるはたらきを持っています。正常値はおおよそ13〜36万/μl(1μlは1立方ミリメーター)です。血小板は骨髄で産生され、約7〜10日の寿命を持ち脾臓・肝臓で破壊されます。また血小板の3分の1は脾臓に分布しています。これらの産生・破壊・分布のバランスのいずれかが崩れることで血小板減少をきたします。

血小板減少(おおよそ10万/μl以下)を指摘されたら、まず本当に出血症状(青あざ、鼻出血など)があるかどうかが大切なポイントです。もし全く出血症状がなければ、まずEDTA(エチレンジアミン四酢酸)依存性偽性血小板減少症の否定が必要です(図1)。EDTAは血液検査の採血管に添加され、血液の凝固を防ぎ血球数を正確に計数するために使用されます。EDTAによって採血管の中の血小板が固まり(凝集といいます)、見かけ上の血小板値が低くなる現象をEDTA依存性偽性血小板減少症といいます。

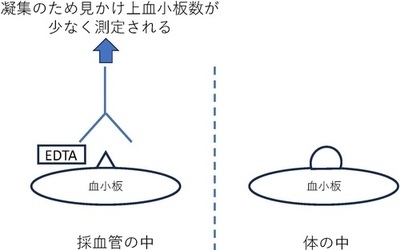

図2.EDTA依存性偽性血小板減少症のメカニズム

EDTA依存性偽性血小板減少症は抗菌薬投与中、自己免疫疾患に多いといわれていますが、健康な人にも認められます。その詳細な機序は不明ですが、EDTAが存在すると血小板表面の抗原が変化し、免疫グロブリンが反応して採血管の中で凝集を引き起こすと考えられます(図2)。EDTA以外の抗凝固剤を用いることで、血小板を凝集なく正確に測定できる場合もありますが、ヘパリンやクエン酸Na等の他の抗凝固剤でも若干の凝集を生じる例があります。

血小板の産生低下

血小板破壊・消費の亢進

血小板分布異常

|

健康診断などで血小板減少が指摘され、出血症状がある場合は、まずかかりつけ医の先生に相談してください。それと出血症状がなく、かかりつけ医に相談して、別の採血管(ヘパリンやクエン酸Na)で採血しても、採血してすぐに測定してもやはり血小板数が少ない場合は血液内科専門医による鑑別診断が必要です。かかりつけ医の先生から紹介状をもらうなどして、当科にご相談ください。(表1)

- 冨山佳昭 血小板減少症の診断と治療 日本内科学会雑誌2021;110(3) 571-576

- 柏木浩和 et al. 成人免疫性血小板減少症診断参照ガイド2023年版 臨床血液2023; 64:1245-1257