血液が濃いと言われたら? 「多血症」について

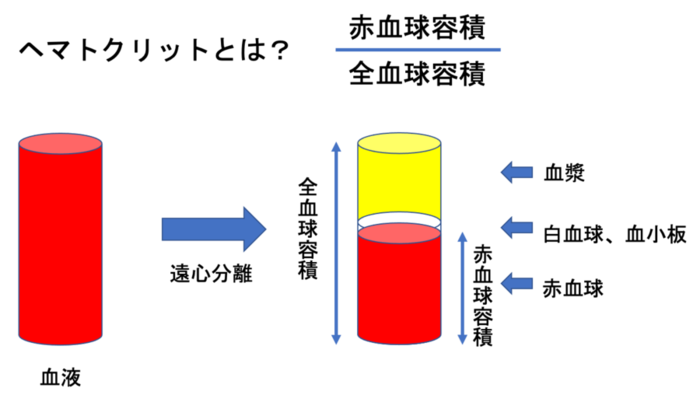

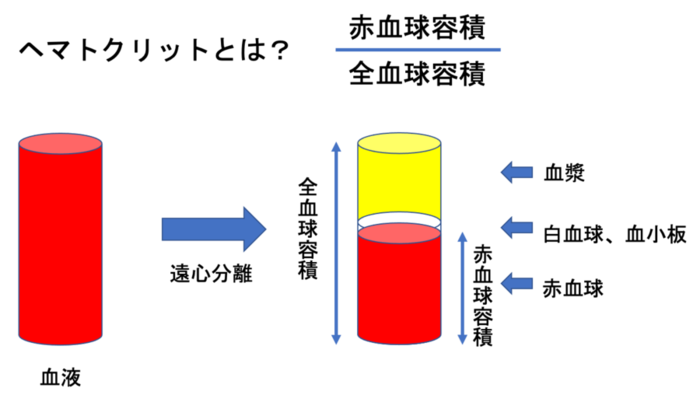

健康診断で血液が濃いと言われたことはありませんか? 今回は多血症についてお話しします。血液の濃さを示す指標にヘマトクリット(Ht)とヘモグロビン(Hb)の2つがあります。ヘマトクリットとは血液中に赤血球が占める割合(%)です(図1)。ヘモグロビンは赤血球に含まれるタンパク質であり、酸素を運搬する働きがあります。

図1.ヘマトクリットとは

検査会社による基準値は

男性 ヘマトクリット 39.8〜51.8%、ヘモグロビン 13.5〜17.6 g/dl

女性 ヘマトクリット 33.4〜44.9%、ヘモグロビン 11.3〜15.2 g/dlとされています。

一方WHO(世界保健機関)による多血症の診断基準は以下のようになっています。

男性 ヘマトクリット > 49 %または ヘモグロビン > 16.5 g/dl

女性 ヘマトクリット > 48 %または ヘモグロビン > 16.0 g/dl

それでは多血症に該当する場合、いったい何が原因なのでしょうか?多血症は大きく3つのグループに分けられます。

- 相対的赤血球増加症

実際の赤血球量は正常ですが、循環血液量の減少によりヘマトクリットやヘモグロビンが見かけ上高値を示す現象です。脱水、血漿(図1のように血液から血球を取り除いたもので水分が主)の血管外漏出、ストレス多血症がこのグループに属します。

- 絶対的赤血球増加症

赤血球量が増加している状態です。真性多血症がこのグループに属します。赤血球などの血液細胞は、血液の種である造血幹細胞から作られますが、この造血幹細胞に遺伝子変異(遺伝子に傷が入ること)が生じて、血液細胞が過剰に作られてしまう病気を骨髄増殖性腫瘍と呼びます。真性多血症はこの骨髄増殖性腫瘍の一種で、特に赤血球産生が亢進する病気です。同じ血液細胞である白血球や血小板の増加を伴うこともあります。ほとんどの場合赤血球を造るシグナルを細胞内に伝達する酵素の遺伝子である、JAK2に変異が認められます。真性多血症では赤血球が増加することで血液が過剰に粘稠になり固まりやすくなります。その結果、血栓(血の塊)が出来やすくなって、脳梗塞、心筋梗塞や下肢静脈血栓症などが起こり、それが最初の症状となることがあります。特にJAK2の 617番目のアミノ酸であるバリン(V)がフェニルアラニン(F)に置き換わるV617F変異の割合が高いと血栓症さらには出血が起こることが報告されており、この疾患では血栓症予防が非常に重要だと考えられています。真性多血症の治療とともに、血栓症のリスクとなる状態(高血圧、高脂血症、喫煙など)があれば改善する必要があります。

- 二次性赤血球増加症

原因として喫煙、さらには酸素を取り込む「呼吸」、酸素を運ぶ「血液」血液を循環させるポンプの「心機能」のいずれかに異常によって動脈血中の酸素が不足した状態(低酸素血症)等が挙げられます。最も多いのは喫煙による二次性赤血球増加症です。喫煙によってヘモグロビンが一酸化炭素と結合するため全身への酸素の供給量が減少し、その代償として赤血球増多がみられます。この現象は禁煙により改善する可能性があります。

健康診断でヘマトクリットやヘモグロビン値が上記の基準に該当した場合は、かかりつけの医療機関か当院血液内科にご相談ください。