介護保険は要介護又は要支援状態になった時、必要なサービスを受けるための制度です。では、どのような状態が要介護、要支援にあてはまるでしょう。文字通り、介護を要するのが要介護、要介護にならないよう支援を要するのが要支援ですが、どこから支援、介護が必要か、はっきりしている場合ばかりではありません。要介護認定は手順として、調査員による認定調査が行われ、主治医意見書を合わせ、それらの本人に関する情報から一次判定が行われ、続いて市区町村の認定審査委員会にて二次判定がなさることによって、確定されます。認定については、時に委員の中でも意見が分かれますが、国によって定められた手順により、委員会で確認や議論がなされ、決定されます。

例えば81歳男性で、変形性膝関節症、腰痛、三叉神経痛(顔の痛み)があり、伝い歩きでゆっくり移動し、トイレや着替えは自立、何をするか忘れることがあるものの、ひどいもの忘れはないという状態なら、要支援1です(注)。生活は自立していますが、移動能力などに低下があり、転倒など生じると途端に要介護になってしまいやすく、予防の支援が重要です。

次の例は82歳女性、高血圧の他は大きな病気なく、毎日一人で散歩するが、認知機能が低下していて、同じものを何度も買ってくる、脈絡なく怒鳴るなど感情不安定があるという状態なら、要介護1です(注)。ご本人だけでなく、声かけや傾聴など、介護も必要な状態で、それらがないと安定した生活ができず、健康を害しやすくなるでしょう。

まだあてはまらないと思っていたけど、要支援や要介護に該当するんだ、と意外に思った方もあるかもしれません。要支援なら、介護はまだ不要でも、予防(支援)が必要という状態で、ご本人はまだ結構元気な状態ですが、予防が大事な状態にて、必要な時は正しく認定申請をして、サービスを利用し、悪化を予防いただきたいと思います。

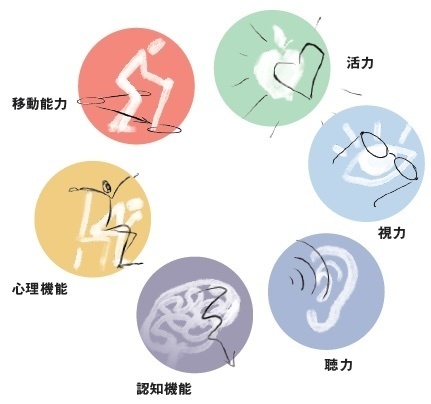

図1.6つの内在的能力

さて予防を考える上で、WHO(世界保健機関)が作成したICOPE(integrated care for older people:高齢者のための統合ケア)が役立ちます。ICOPEでは視力、聴力、認知機能、心理機能、移動能力、活力を主な6つの領域と示し、それらが低下している場合の対策をそれぞれ解説しています(図1)。目が見えにくい時、耳が遠くなった時、もの忘れが多くなった時、落ち込みが続く時、歩きが悪くなった時、意欲が出ない時などが、これらの能力が落ちている兆しです。これまでの健康長寿ナビでも、これらのうちのいくつかにつき対策を解説していますので、以前の記事もご参照ください。

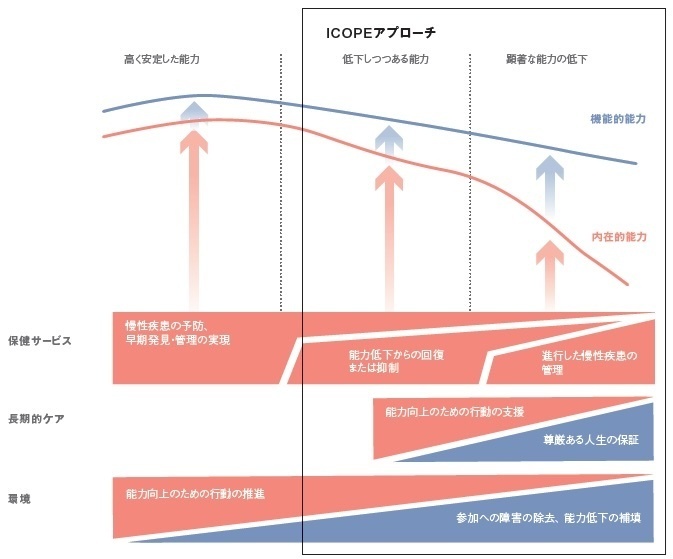

ICOPEではこれらの能力をそれぞれが本来持っている、すなわち内在する能力と考え、「内在的能力」と呼んでいます。実際に何かが「できる」能力は、内在的能力と生活環境の掛け合わせから決まります。つまり、100m歩くのが不安定になったという内在的能力は同じでも、杖を使えば歩行は安定し、シルバーカーを使えばより遠くに移動できますし、誰かが車で連れて行ってくれるならどこにでも行けるでしょう。「買物に行ける」という能力は、歩行能力だけでなく、杖やシルバーカー、周囲の人といった生活環境と掛け合わせて決まるという訳です。これを示しているのが図2であり、内在的能力に保健サービス(予防や医療)、長期的ケア(介護)、環境が掛け合わさって、機能的能力として実際の行動に関わります。年をとって多少機能が衰えても、つまり内在的能力が低下しても、介護予防事業や医療、介護サービスなど環境を上手に利用し、機能的能力を保ち、どうぞ健やかにお過ごしください。

注)これらの例は厚生労働省要介護認定適正化事業の事例を利用しました。しかし実際は、個別の詳しい状態により判定がなされるため、本文の年齢・性別・病気や症状などと同じであっても、本文で示したように要支援1、要介護1と判定されない場合があります。

図2.内在的能力と機能的能力、環境等