ポリファーマシーとは、多くのくすりを服用しているために、副作用を起こしたり、きちんとくすりが飲めなくなったりしている状態をいいます。単に服用するくすりの数が多いことではありません。

くすりが多くなるのは、病気の数が増え、受診する医療機関が複数になることもその原因となります。75歳以上の高齢者の4割は5種類以上のくすりを使っています。高齢者では、使っているくすりが6種類以上になると、副作用を起こす人が増えるというデータもあります。

ただし、ポリファーマシーを必ずしも悪いことと捉える必要はありません。重要なのは、必要な治療に必要な分だけのくすりを使うことです。もし「私のくすり、多すぎないかな?」と感じたら、ぜひかかりつけの医師や薬剤師に相談してみましょう。

ポリファーマシーでは、くすりの副作用がおこりやすくなります。特に、年齢を重ねるほど注意が必要です。その理由は、体内でくすりを分解したり、排泄したりする力が弱くなるため、くすりが効きすぎるためです。ふらつき、転倒、物忘れ、食欲低下などがその例です。

簡単に言うと、「くすりが原因で普段の生活に支障が出る状態」のことを指します。たとえば、くすりが効きすぎてふらついたり、転んだりすることが挙げられます。こうした症状の背景には、飲むくすりの数が増えることも関係していると言われています。

「くすりが原因で普段の生活に支障が出る状態」は、新しい病気と勘違いされやすく、くすりが増えることもあります。これを「処方カスケード注」と呼んでいます。次のようなポイントを意識するとこうしたトラブルを防ぐことができます。

注:カスケードとは「階段状に落ちる滝」のことで、ここでは本人の意志に関係なく、次々と悪いことが起こって行き、好ましくない状況に陥っていくということを意味します。

自分が飲んでいるくすりのすべてを確認してもらいましょう。また、市販薬やサプリメントを服用ている場合も、必ず医師や薬剤師に伝えてください。ポイントは、おくすり手帳を一つにまとめてかかりつけの薬局を作ることです。

決められたタイミングで、決められた量を飲むことが大切です。飲み忘れや、勝手に量を増減させることは避けましょう。

体調の変化がくすりの副作用によるものか、新しい病気によるものかの判断は非常に難しいです。そのため、飲んでいるくすりの情報や生活の情報などをあわせて判断をします。お困りの症状があれば、かかりつけの医師や薬剤師に相談し、必要に応じて検査や診察を受けることをおすすめします。

「症状があるから、もっとくすりをもらったほうがいいのでは?」と思うことがあるかもしれませんが、それが本当に必要なものかどうかは医師に判断してもらうことが大切です。くすりは多ければ良いわけではありません。必要最低限のくすりを適切に使うことで、副作用を防ぎ、体調の改善につながります。

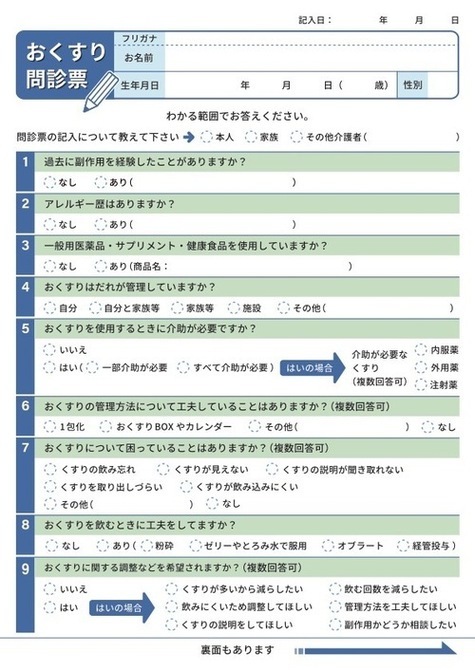

国立長寿医療研究センターでは、おくすり問診票を用いて、副作用やくすりの飲み方など、薬に関するトラブルを入院時に確認しています。この問診票は、患者さん自身やご家族が回答できるように作られており、くすりの使用状況を簡単に把握するためのものです。

おくすり問診票では、服用中のくすりやサプリメントの種類、飲み方の確認や飲み忘れの有無、くすりの調整希望、副作用と思われるくすりが原因で普段の生活に支障が出る状態の確認を行っています。これにより、くすりが多すぎる状態や副作用のリスクがある場合に早めに気づき、適切な対応を取ることができます。

また、この問診票を活用することで、医療スタッフは患者さんに合ったくすりの使い方を検討し、必要があればくすりの調整を行います。これはポリファーマシーの予防や改善に役立つ重要なステップです。

「もしかしてくすりの副作用かも?」と思うことがあれば、問診票を使って確認することができます。これを機会に、ご自身のくすりについて改めて見直してみませんか?正しく管理することで、くすりの効果を最大限に活かし、安全で快適な生活をサポートします。