当センターでは、平均年齢80歳を超える入院患者さんに対し、高齢者に特有の多様な疾患に対するリハビリテーションを提供しており、幅広い経験を積むことができます。全診療科からのリハビリテーション処方率は80%を超え、急性期からの介入も積極的に行っています。特にフレイルや認知症を合併する患者さんが多いため、疾患のみならず、患者さんの全体像を捉えた包括的な治療を重視しています。

リハビリテーション科医をはじめ、他科医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、管理栄養士といった多職種が連携し、急性期から生活期まで一貫した評価・治療を提供しています。

整形外科、神経内科、呼吸器内科、循環器内科、血液内科など、各診療科・病棟と連携し、発症早期の患者さんに対し、病室またはリハビリテーション室で適切なリハビリテーションを提供しています。土日祝日も休まず実施しています。さらに、リハビリテーション栄養口腔連携体制加算の算定病棟においては、入院当日から転倒リスクやADL(Activities of Daily Living:日常生活活動)評価を実施し、多職種連携のもと、全患者さんのADL改善を推進しております。

HCU(ハイ・ケア・ユニット)でのリハビリテーションは、人工呼吸器など専門的な治療が必要な患者さんに対して、日常生活の基本的な動作の向上を目的とした療法を行うことです。主には呼吸筋トレーニング、臥位での他動運動、身体を起こす、座る、立つ、歩くなどの基本的動作の練習が中心になります。

多職種でのカンファレンス

HCU(ハイ・ケア・ユニット)

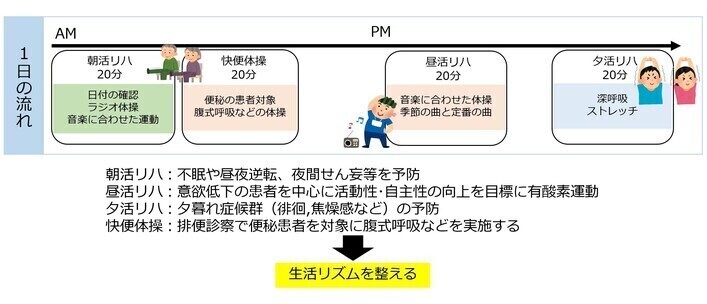

一般病棟と物忘れ病棟の混合病棟で、主疾患とは別に徘徊や認知症周辺症状(BPSD:Behavioral and psychological symptoms of dementia)を有する患者さんが多く入院しています。日常生活自立度や認知症に特化した評価(CAM:Confusion Assessment Method・DBD:Dementia Behavior Disturbance Scale)を週1回実施し、多職種で心身の状態について情報共有し、連携をはかっています。さらに、入院生活のリズムを整える非薬物療法(下図)として、集団体操やレクリエーションを多職種で積極的に実施しています。

認知症病棟における非薬物療法の1日のスケジュール

非薬物療法 昼活リハの様子

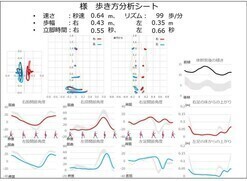

多くの専門職がチームを組んで集中的なリハビリテーションを行い、心身の回復と自宅・社会復帰を目指します。土日祝もリハビリテーションを実施し、早朝・夕刻の実際の日常生活活動に則してリハビリテーションを行う体制を整えています。入院早期からロボットや安全懸垂装置を用いた歩行練習、毎週の動作解析や残尿測定評価、最先端のロボットや機器を用いた治療や臨床研究を提供しています。筋力トレーニング機器を用いたマシン教室や、リハビリテーション以外の活動時間を確保する体操教室、活動促進のためのレクリエーションを病棟スタッフと協力して実施し、実績指数(回復期リハビリテーション病棟の質を表すアウトカム指数)は常に50以上を保ち全国平均を大きく上回っております(研究成果はこちら)。

作業療法士による朝食での上肢治療

ロボット歩行練習

懸垂装置付き歩行器

残尿測定評価

動作解析のフィードバック用紙

体操教室

洗体動作や浴槽への出入り練習

衣服の物干し練習

集団体操教室

急性期病棟からの患者さんの受け入れ(ポストアキュート)、在宅等からの緊急時受け入れ(サブアキュート)、退院支援を中心としたリハビリテーションを土日祝日も休まず行っています。疾患別リハビリテーション以外の時間に、患者さんの身体機能に合わせた退院支援や廃用症候群予防など、その方に適したリハビリテーションを行っています。患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で生活が継続できるよう、地域医療連携の架け橋となる役割を担っています。

外来に通われる患者さんには、入院後の自宅内での問題や日常生活におけるさまざまな身体的・認知・精神的な問題を解決するためのリハビリテーション目標を設定します。その人らしく自立した生活を送れるよう、自主トレーニングの提案や生活上の工夫、アイデアなどを具体的に提案し訓練します。主に急性期病棟や回復期リハビリテーション病棟を退院された方に対して、外来リハビリテーションを実施しています。リハビリテーション科で外来リハビリテーションを受けるためには、当センターの医師からの処方が必要です。

なお、他院で医療保険による外来リハビリテーションを受けている場合や、介護保険でのリハビリテーション(訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション)を受けている場合は、併用できませんのでご注意ください。

趣味のゴルフ動作解析

外来言語聴覚療法での発話練習

脳・身体賦活リハビリテーション外来は、認知症や軽度認知障害などの患者さんに対して、身体機能や認知機能の維持・向上を目的としたリハビリテーションを行う外来です。患者さんとご家族が一緒に参加し、グループ形式で実施される外来リハビリテーションです。患者さん1人に対して1人の療法士がマンツーマンで対応します。身体的な問題や社会行動障害などへの治療が速やかに行えます(研究成果はこちら )。

脳・身体賦活リハビリテーションでの集団体操(筋力増強運動)

脳・身体賦活リハビリテーションでの集団体操(ストレッチ)

運動指導・生活指導

作業活動

心臓病の患者さんに対して、疾病の再発や新たな発症を予防し、快適な生活を送ることを目的としたリハビリテーションです。心不全や心筋梗塞、心臓手術後などの患者さんが対象となります。

エルゴメーターやトレーニングマシンを用いて、負荷を設定・調整できるため、個々の体力や状態に応じた適切な運動が実施できます。特に脚の筋肉を強化しながら、心肺機能の向上を促進します(研究成果はこちら)。

モニタ装着下での体力増進のためのエルゴメーター

モニタ装着下でのマシンによる筋力増強運動

バランスや歩行が不安定で筋力低下などが気になる方への総合外来です。外来で来られた患者さんに対して、身体機能や認知機能などを多くの診療科が多角的に評価し、多職種で治療方針を決定します。低栄養や肥満が問題となる方には管理栄養士による食事・栄養指導、筋力やバランス能力の低下があれば理学療法士による運動指導など、各専門家による個別の治療介入を行います(研究成果はこちら)。

介護保険制度による訪問リハビリテーションを提供し、退院後もリハビリテーションを継続することで、入院前にしていた「活動」や家庭内で担っていた「役割」を再開できるように支援しています。

| 事業所名 | 訪問リハビリテーション事業所 |

| 設立 | 2016年6月 |

| 従業員 | 管理者(病院長)医師(1名以上)療法士 16名(PT, OT, ST)補助員 1名 |

| 訪問車台数 | 9台 |

要支援・介護認定を受けている方で当センターの訪問リハビリテーションを希望された方

訪問リハビリテーションの基本的なサービス内容

大府市、東海市、知多郡東浦町、知多郡阿久比町、知多市、半田市、刈谷市、名古屋市緑区及び豊明市にお住まいの方

営業日 月曜日から金曜日(祝祭日も営業)営業時間:9時00分から17時00分まで

休業日 土曜日、日曜日、年末年始(12月31日から1月3日)

介護度や負担割合により自己負担金額が異なります。詳しくは事業者情報・重要事項説明書をお読みいただくか、下記問い合わせ先にご連絡ください。

訪問リハビリテーションのご利用には、医師の許可と定期的な受診が必要です。障害の状態、運動時におけるリスク等について当院のリハビリテーション科医師の診察を受けていただきます。また、訪問リハビリテーションを継続して受けるためには、3か月に1回、診察を受けていただく必要があります。

代表電話番号(0562)46-2311(内線3326) お問い合わせ受付時間:平日 9時00分から17時00分まで (土日祝日はお問い合わせできません。予めご了承ください。)