高齢になると、どんな人でも足が衰え、記憶力や膀胱の機能も弱ってくるものです。しかし、これらの症状が脳の病気として起こることがあります。正常圧水頭症は、頭の中を満たす「髄液」という水が、脳の中にある「脳室」という空間にたまって起こる病気です。頭の中に水がたまるので、「水頭症」といいます。手術で治せる認知症として、最近注目されています。歩行障害、認知症、尿失禁が進んできたら、この病気を疑ってみてください。

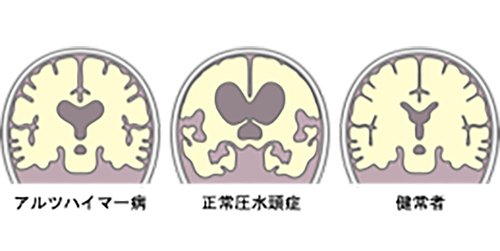

60歳以上(多くは70から80代)の高齢者に起こります。有病率は1から3%程度とされ、比較的多い病気ですが、見過ごされている患者さんも多くいるようです。広い意味での水頭症は、クモ膜下出血や脳腫瘍など、いろいろな原因で起こりますが、これらの水頭症は、髄液の圧が高くなっています。原因が特定されていない水頭症を「特発性」と呼び、髄液の圧も正常範囲であるものが、「特発性正常圧水頭症」です。なぜこの病気が起こるのかは、よくわかっていません。名前が長いので、この後は単に「正常圧水頭症」と呼ぶことにします。

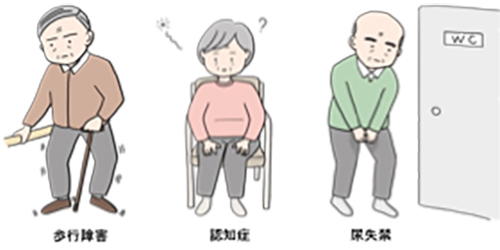

歩行障害(ヨチヨチ歩きで転びやすい)、認知症(もの忘れ、意欲・反応の低下)、尿失禁(尿もれ)が典型的な3つの症状と言われていますが、必ず3つそろっているわけではありません。逆に、この3つの症状があるからといって、必ず正常圧水頭症であるとは限りません。パーキンソン病、アルツハイマー病、前立腺肥大症など、これらと同様の症状をきたす病気が他にもあるからです。

水頭症かどうかは、CTやMRIなどの脳画像の検査を受けるとすぐに分かります。しかし、水頭症を起こす原因がないか、同じ症状の出る他の病気がないかを調べるためには、いろいろな検査が必要です。髄液の性状や圧を調べるために腰椎穿刺による髄液検査を行い、他の病気を除外するため脊椎CT・MRI、ドパミントランスポーターシンチグラフィ(DaTスキャン)、脳血流SPECTなどの画像検査を行います。髄液をとる時に、30mL程の髄液を排出することで、一時的に脳室内の髄液が減少して水頭症が改善するため、症状がよくなることがあります。これを髄液排除試験(タップテスト)といい、効果のあった人は、手術治療を検討します。

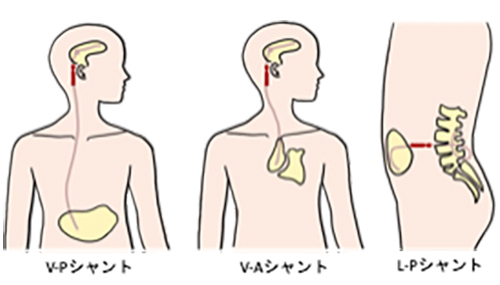

症状や画像所見、年齢、持病、タップテストの結果などを参考に、頭にたまった髄液を永久的に流れるようにチューブを埋め込む「髄液シャント術」を行うかどうか決めます。髄液シャント術には3種類の方法があり、頭の中(脳室)とお腹の中(腹腔)をつなぐ脳室−腹腔シャント、脳室と心臓近くの血管(心房)をつなぐ脳室−心房シャント、腰椎の中の髄液(腰椎)と腹腔をつなぐ腰椎−腹腔シャントの3つです。脳室(V)、腹腔(P)、心房(A)、腰椎(L)の頭文字をとって、それぞれV-Pシャント、V-Aシャント、L-Pシャントと呼ばれます。3つの手術方法には一長一短があり、患者さんの状態などによって選択されます。

手術が無事に終われば、症状の改善が期待できますが、改善率は50〜80%くらいと言われています。タップテストで症状が改善しても、シャント術後に症状が変わらない人もいますし、その逆もあるので、やってみなければわからない部分があります。効果は一生続くわけではなく、個人差もありますが、およそ数年間です。髄液シャント術は、チューブの閉塞や断裂、感染、髄液の流れすぎによる硬膜下血腫など、合併症の起こりやすい手術です。シャントチューブにはバルブと呼ばれる機械がついており、皮膚の上から磁石の力で髄液の流れ(シャント圧)を調節することができます。手術が終わった後も、こまめな経過観察やシャント圧の確認・調節が必要になります。シャントバルブが埋め込まれていても、MRIの撮影は可能です。

当院では、もの忘れセンターにて、「正常圧水頭症外来」を毎週金曜の午後に行っています。診察に先立ち、CGAと呼ばれる総合的な認知機能や運動機能の検査を行います。画像所見やCGAの結果、問診票などを見て、正常圧水頭症の可能性が高く、治療効果の期待できそうな場合は、タップテスト入院をお勧めしています。通常は3泊4日の入院で、タップテスト前後のリハビリ評価や、DaTスキャン、脳血流SPECTなどの画像検査を、入院中にまとめて行います。診察を希望される方は、もの忘れセンターまでご予約ください。