「私、メタボかも。」と思っている方は多いと思います。中には「少しお腹が出てきた程度だし、特に体調が悪いわけでもないから…」と軽く考えている方もいらっしゃるかもしれません。「メタボって、何が悪いの?」今回は、その疑問にお答えし、対策を考えてみます。

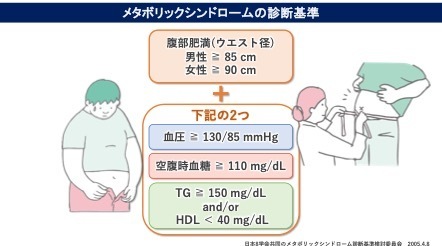

メタボとは、内臓脂肪が過剰に蓄積された「内臓脂肪型肥満」に加え、高血圧・高血糖・脂質異常という生活習慣病リスクが複数重なっている状態を言います。具体的な診断基準として、日本では男性で腹囲85cm以上、女性で90cm以上の場合を内臓脂肪型肥満としています。これに加え、①高血圧(収縮期血圧130mmHg以上かつ/または拡張期血圧85mmHg以上)、②高血糖(空腹時血糖110mg/dL以上)、③脂質異常(中性脂肪150mg/dL以上かつ/またはHDLコレステロール40mg/dL未満)のうち2つ以上を満たすと「メタボ」と診断されます(図1)[1]。

図1. メタボリックシンドロームの診断基準

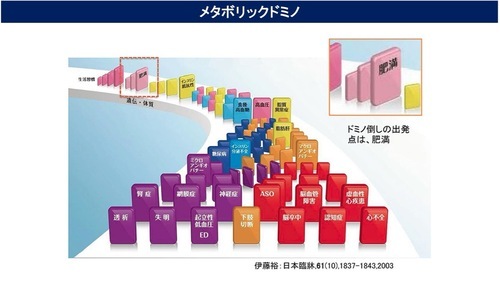

メタボの本質的な問題は、複数のリスクが相互に影響し、動脈硬化を急速に進行させることにあります。動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳卒中など命に直結する病気の発症リスクが高まります。さらに、糖尿病や脂肪肝、慢性腎臓病(CKD)などの疾患も合併しやすく、一度発症すると完全な回復が難しく、長期的な治療が必要になります。そのため、早期発見・早期対策が非常に重要となります[2]。

図2. メタボリックドミノ

メタボリックドミノとは、肥満を起点に高血圧や脂質異常、糖尿病などの生活習慣病が次々と連鎖的に発症し、最終的に心筋梗塞や脳卒中などの重篤な疾患に至る過程を指します。肥満はその最初のひとコマであり、早期の対策が不可欠です(図2)。

近年、「オベシティーパラドックス(Obesity Paradox)」という現象が注目されています。これは、特に高齢者において、過体重(BMI25-29.9)の人々が正常体重(BMI20-24.9)の人々よりも死亡リスクが低いという現象のことをいいます[3] 。また、心不全や慢性腎臓病などを抱えた患者さんにおいて、BMIが高い方が生命予後がよいという報告もあり、特に慢性心不全や透析を行っている腎疾患の患者さんでは、適度な脂肪蓄積が栄養状態を維持し、身体を守る役割を果たすことがあります[4,5]。しかし、この現象は既に重症化した疾患を持つ患者さん特有のものであり、また、その後の研究で否定的な意見もでています。健康な人にとって肥満、特に内臓脂肪の過剰蓄積は、生活習慣病のリスク要因であるため、望ましいものではありません[6]。

メタボの予防や改善には、日常生活での継続的な取り組みが非常に有効です。以下に具体的な方法を示します。

ウォーキングやサイクリングなど軽度の有酸素運動を毎日20~30分程度続けることで、内臓脂肪の燃焼を促します。週150分以上の有酸素運動が推奨されています。

特に高齢者のメタボ対策では、筋力トレーニング(筋トレ)も重要です。なぜなら、加齢による筋肉量の減少で基礎代謝が低下することで脂肪が蓄積しやすくなるからです。このような加齢に伴う筋肉量の減少および筋力の低下した状態を「サルコペニア」と呼んでいます。筋トレは筋肉量を維持・増加させ、エネルギー消費を高め、内臓脂肪の減少やインスリン感受性の改善に寄与します。また、転倒予防や生活機能の維持にもつながり、健康寿命の延伸にも効果的です。したがって、高齢者のメタボ対策には筋トレが不可欠です。

野菜や果物、全粒穀物を多く摂り、飽和脂肪酸や糖分、塩分の摂取を控えることで、内臓脂肪を減少させ、高血圧や高血糖の改善につながります。

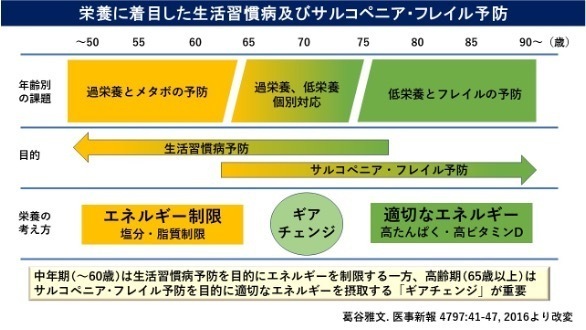

特にタンパク質の摂取は加齢に伴う筋肉量の減少を防ぎ、基礎代謝を維持するために重要です。十分なタンパク質を摂ることで筋肉の合成が促進され、脂肪の蓄積を防ぎやすくなります。また、血糖や脂質代謝の改善にも寄与し、メタボの予防・改善に役立ちます(図3)[7]。

図3.栄養に着目した生活習慣病及びサルコペニア・フレイル予防

60歳までの中年期は、メタボや生活習慣病の予防を目的に、エネルギー制限や塩分・脂質制限を中心とした食事療法が推奨されますが、65歳以上の高齢期はサルコペニア・フレイルの予防のために適切なエネルギー摂取、高たんぱく・高ビタミンD摂取が必要であり、つまり栄養の「ギアチェンジ」が肝要です。このギアチェンジは65~74歳の前期高齢期での見極めが非常に重要であり、その見極める点は個々の体重変化です。意図しない体重減少がみられればフレイルの黄色信号であり、さらなる体重減少を抑制するためにギアチェンジが必要です。

タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、動脈硬化を促進します。禁煙はメタボ対策において極めて重要です。

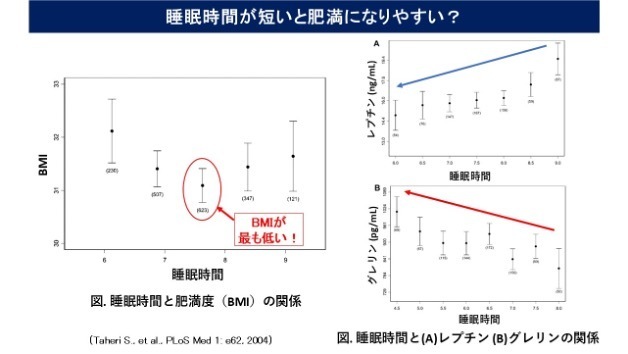

質の良い睡眠を確保し、ストレスを上手に管理することはホルモンバランスを整え、食欲の異常な増加や脂肪の蓄積を防ぎます(図4)[8]。

図4. 睡眠時間と肥満度およびホルモン分泌との関係

Taheriら(2004年)の研究では、睡眠時間と肥満度(BMI)はU字型の関係、つまり、睡眠時間が短くても長くても肥満のリスクが高くなることが示され、その背景にホルモンの変化が関与していることが示されました。具体的には、睡眠時間が短くなると、食欲を抑制するレプチンの分泌が低下し、逆に食欲を刺激するグレリンの分泌が増加します。このホルモンバランスの乱れにより、空腹感が増して食事量が増加し、エネルギー摂取過多となるため、体重が増加しやすくなります。また、睡眠不足は疲労感を高め、身体活動量の低下も招くため、エネルギー消費も減少します。これらの要因が重なり、睡眠不足は肥満のリスクを高めることになります。現代社会では仕事や生活習慣により睡眠時間が短くなりがちですが、肥満予防・改善のためには十分な睡眠時間を確保することも重要です。

今回はメタボについて、診断基準から具体的な対策まで説明しましたが、長年続けてきた生活習慣の改善は、なかなか難しいものです。ひとりひとりの気持ちや生活スタイルに寄り添ったアドバイスが必要でしょう。

最近では有効性の高い抗肥満薬も登場し、肥満やメタボの治療も、より有効なものにアップデートされています。メタボかなと思ったら、まずは、当センターの肥満・メタボ外来に相談してみてください。