「腸内細菌」について、ご存じですか? 腸内細菌については、いろいろな領域で研究されています。腸内細菌と大腸の病気(大腸炎、大腸がん)には深い関係があります。最新の治療法として、健康な人の糞便を大腸炎の患者さんに投与する「糞便移植」が試みられています。とてもインパクトがある治療法ですね!

では、脳の病気との関係はどうでしょう? これまでの研究から、腸内細菌は「認知症」と関係することもわかりました。腸内細菌と認知症については、一見接点がなさそうな組み合わせですが、興味深い関係であり、専門家の学会でも大変注目されています。今回は、「腸内細菌」についての話題をご紹介します。

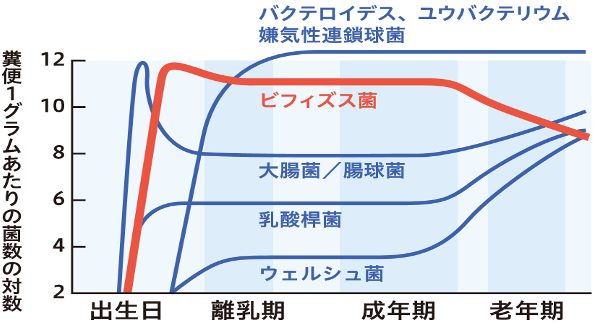

ヒトの大腸には40兆以上の細菌が常在しています。皮膚には約1兆の細菌が生息しているそうです。高齢になるにつれて、腸内細菌の内訳(腸内フローラといいます)も変化していきます。いわゆる「悪玉菌」が増加していくと、健康状態に影響します(図1)。健康な高齢者には、炎症を抑える作用がある腸内細菌が多く生息していると言われています1)。

図1:年齢とともに移り変わる腸内細菌2)

かつては、細菌を育てることで細菌の種類を研究していました(細菌培養といいます)。しかし、効率が悪く、うまく育たない菌もありました。21世紀になり、次世代シーケンサーという細菌の遺伝子情報を詳しく調べる技術が開発され、研究が発展しました。腸内細菌については、よくわかっていなかった研究分野でもあり、現在、この技術を使った様々な研究成果が世界中で公表されています。

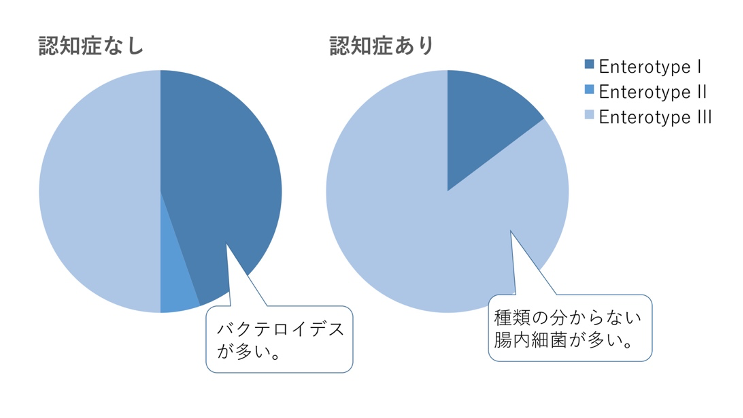

当院のもの忘れ外来では、腸内細菌と認知症について研究しています。外来患者さんにご協力いただき、便サンプルを収集して、腸内細菌を解析しました。その結果、認知症がある患者さんと認知症のない患者さんを比べると、腸内細菌の内訳がずいぶん違っていることがわかりました(図2)。また、軽度認知障害という「もの忘れ」のある患者さんでも腸内細菌の変化が生じていました。研究成果は、2019年に国際学会で発表しましたが、とても興味深い結果であると評価され、国内でもいろいろな研究が開始されました。100名を超える当院の患者さんにご参加いただきました。ご協力ありがとうございました!

図2:認知症のない患者さん群はエンテロタイプ1(バクテロイデス)が多く、

認知症を伴う患者さん群は、エンテロタイプ3(その他の分類)が多かった。

メカニズムはよくわかっていませんが、①腸内細菌による自律神経への刺激、②ホルモンや腸内細菌の代謝産物の作用、③炎症や免疫反応による脳への影響、などが推測されています。これを腸脳相関といいます。私達の研究でも、腸内細菌の代謝産物を調べたところ、便中のアンモニアなどは認知症との関連が強く、乳酸値が高いと認知症でない場合が多いことがわかりました。腸内細菌や代謝産物を詳しく調べることが、認知症予防につながるかもしれません。

これまでの研究から、食事が健康や病気に影響することがわかっています。例えば、地中海食には魚介類・野菜・豆類・オリーブオイルなどが含まれ、心臓病や認知症予防3)に効果があります。私達の研究でも、食事内容と認知機能の関連について調査しました。食事内容として、魚介類、きのこ、大豆、コーヒーを多く摂っている人は認知症でない場合が多かったのです。もしかしたら、これらの食品は腸内細菌によい作用を及ぼしているかもしれません。

もの忘れセンターのホームページで研究成果を詳しく公表しています。ご興味のある方は、ホームページをご覧下さい。

まず、腸内細菌の内訳を知ることが重要です。これまでの研究では、食生活を改善することで、腸内環境が改善することが知られています。乳酸菌や食物繊維には、腸内細菌を整える作用があります。厚生労働省では、食生活の改善普及運動 が推奨されています。農林水産省では、「日本型食生活」

が推奨されています。農林水産省では、「日本型食生活」 が推奨されています。適度な運動も腸の活性化につながります。

が推奨されています。適度な運動も腸の活性化につながります。

市販の検査キットを購入し、採取した便を解析企業に送って調べてもらうことも可能になりました(インターネットで検索できます)。病院の外来では、通常診療で腸内細菌を調べることはできませんが、臨床研究(※)にご参加いただくことで、腸内細菌を調べることができます(研究参加には募集期間があります)。

※当院のもの忘れ外来では、新型コロナウィルス感染症やワクチン接種の状況を検討し、2021年9月頃から腸内細菌の研究参加を再開予定です。今回は、歯の健康を研究テーマとして、口腔内細菌と腸内細菌を調査する予定です。ご興味のある患者さんは、もの忘れ外来に相談し、研究担当医の外来を予約して下さい。

国立長寿医療研究センター もの忘れ外来

研究担当医:佐治直樹 (相談対応日:月/火/金曜/午前9時~午後3時まで)

外来診療予約センター

TEL:0562-46-2547

月曜日~金曜日の午後1時~午後4時まで