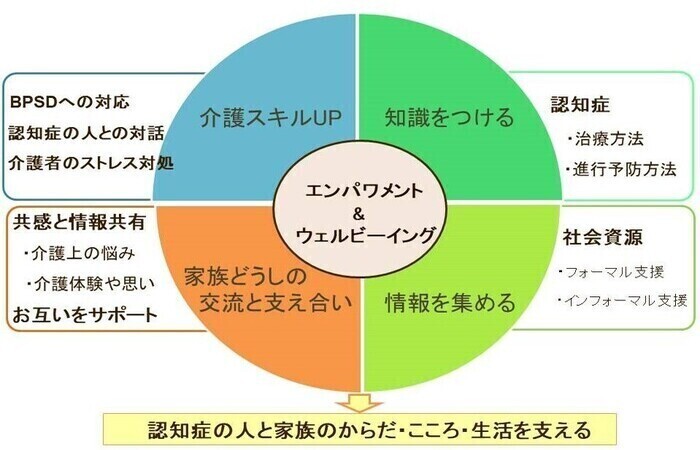

【認知症家族介護者向け 学び × 交流 × 支え合いの場:家族教室】

認知症の人に対応されている介護者や御家族の方々が、学びあい、教えあい、支えあいをしながら、交流をする場です。

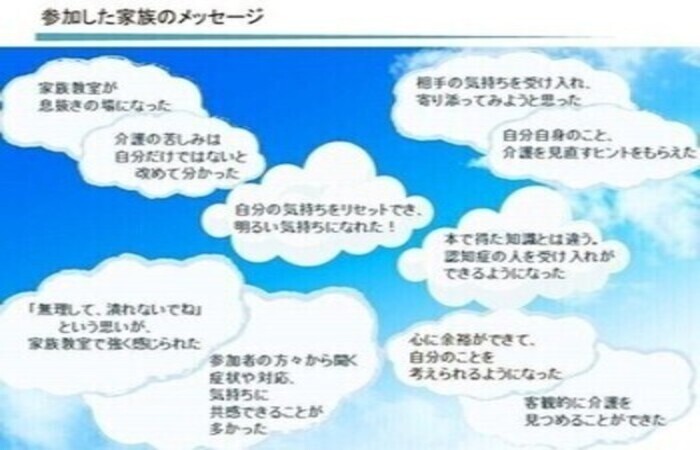

・意見交換後、すっきりした気分になった。

・認知症の人の気持ちも少し理解できた。違う人と交流、色々なパターンあると知った。

・自分の性格を知ることができ、介護に活かせそう。

・現状の私たちの状況にマッチしているので、内容を直ぐに取り入れたい。

・事例を使って講義が進むので分かりやすく、明日からも頑張れそうな気がする。

・他の人の介護の様子が分かり共感できたり、参考になった。

・何でもさらけ出せる気がして心がほぐれる。ほっとできるラッキーな時間。

・回を重ねる毎に気持ちが軽くなり、勉強になった。たくさんの情報を得られ、有意義だった。

教室の様子

教室の様子

家族教室の講義内容と解説をまとめた、認知症の人を介護しているご家族向けのテキストです。認知症についてより学びたい、認知症の人の想いを知りたい、自分の介護を客観的に見つめたいなど、日々の介護に役立つ情報が得られます。毎日の暮らしの中でよい意味でのがんばりすぎない介護を見つける一助になりますと幸いです。

講義の動画は、軽度認知障害(MCI)・認知症の人およびご家族向け教室のご紹介ページに移動しました。

家族教室を修了された家族介護者の皆さんが一堂に集まり、語り合う会です。介護の困り事や心配事など、家族同士で介護体験を語り合い、日頃の悩みなどを分かち合う場です。(年2回開催 *現在コロナ禍のため休止中)

茶話会の様子

茶話会の様子

ホームページおよび国立長寿医療研究センターもの忘れセンターの掲示板にてご案内予定です。

私共は約11年にわたり、認知症の方の介護者向け教室(家族教室)を開催してきました。その間、「認知症の方とご家族」を対象とした教室(もの忘れ教室)を開催したこともありました。【詳細:§1参照】

しかし、短期間かつ限定的な内容のプログラムであったため、様々な課題が残りました。一方、家族教室の参加者から、「認知症の人と一緒に参加できたら、早く帰らないといけない…と焦らなくていいのに」「参加は楽しいけど、(自宅で留守番中の)認知症の人が気になって仕方がない…」といった声を多くいただき、認知症の方とご家族が一緒に参加できるプログラムを開催する必要性を痛感しておりました。

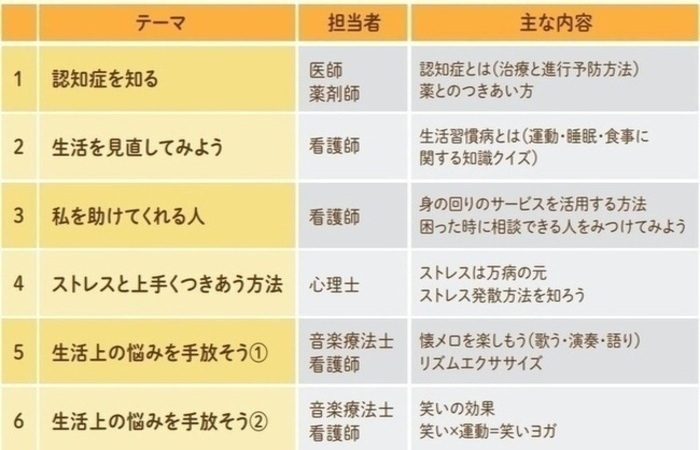

そのため2021年度より、新しいプログラム「Petit茶論(ぷち・さろん)」を約2年間に渡って開催しました。軽度認知障害(MCI)・認知症の方とご家族一緒にご参加いただきました。全6回のプログラム内容はこちらをご覧ください。

今回私共が行った「Petit茶論(ぷち・さろん)」の内容を専門職の皆様にご活用いただけるように、マニュアルを作成しました。

以前、私共が愛知県内で地域の認知症専門職に行った調査では、地域活動におけるプログラムのマンネリ化や参加者募集に苦慮しているという結果が得られました。

このマニュアルには、Petit茶論プログラムの参加者募集から終了後のフォローまでの内容を詰め込みました。地域活動における認知症カフェや高齢者サロンなどで一部アレンジして使用したり、活動のアイデアのヒントにしたり、集いの参加者に配布したりなどご自由にお使いください。皆様の活動に少しでもお役に立てていただけましたら幸いです。

この運営マニュアルには、Petit茶論の参加者募集から終了後のフォローまでの内容が記載されています。

マニュアルに掲載されている講義資料は、下記の講義資料・ワークシート一覧表よりダウンロード可能です。

集いの場の担当者が、この講義資料を使用して講義を行う方法を記載したテキストが運営マニュアルになります。併せてご覧頂くことで、講義のポイントと進め方が分かります。参加者には、講義用のスライド資料を配布して講義を行うと伝わりやすいでしょう。

講義資料とワークシートは下記一覧表よりダウンロードください。

|

講義の内容 |

合同セッション |

分離セッション |

|||

|

講義資料 |

ワークシート |

講義資料 |

ワークシート |

||

|

§1認知症を知る |

|

|

|

|

|

|

§2生活を見直してみよう |

|

|

|

|

|

|

§3私を助けて |

|

ご本人 向け |

|

||

|

ご家族 向け |

|

|

|||

|

§4ストレスと |

|

|

|

|

|

|

§5生活上の悩みを手放そう(1) |

|

|

|

|

|

|

§6生活上の悩みを手放そう(2) |

|

|

|

|

|

ご本人やご家族に高齢期の生活のポイントや認知症の知識を情報提供する時に配布するなど、ご活用ください。

Petit茶論 ご本人・ご家族の方へ((PDF:13065KB)

今まで実施してきた認知症の人、家族向け支援(もの忘れ教室、家族教室)について、私たちは実践のみならず、研究と社会発信を続けてきました。ここでは、一部をご紹介します。

認知症に関する情報をQ&A方式で誰にでも分かりやすくまとめたテキストです。認知症の困り事への対応方法や相談窓口などが記載されています。地域の普及活動にもご活用頂くなど、今後の認知症への正しい理解に繋がりましたら幸いです。

認知症の予防・診断前~エンドオブライフケアまで、医学領域からケア領域に至る様々な疑問に多職種が分かりやすく解説しているQ&A集です。

愛知県内の各所で認知症家族介護者教室、認知症カフェ、介護者のつどいおよびサロン等、認知症の人や家族介護者等が学ぶ場、集う場を企画・運営されている方々向けのプログラムです。

思い描いたような成果が出てこない時、思った以上に参加者が集まらない時、賛同して活動をともにしてくれる仲間が集まらない時など、活動を続けることが辛くなってしまう時があるかもしれません。活動の行き詰まり、迷いが生じた時、このテキストが皆さんの活動を後押しする一助になりますと幸いです。

認知症家族介護者のための支援対応プログラム.pdf(PDF:4924KB)

認知症カフェ、介護教室、介護サロンなど、地域で認知症の人や介護者が集う場を企画する人向けのノウハウ本です。

しかし、認知症の人や介護者が抱きやすい悩みや疑問に対し、どのように対応していくことが望ましいのかについても随所で言及しています。認知症領域に興味関心がある方、介護に関わっておられる方にもぜひ、読んでいただければ…の一冊です。

TEL:0562-87-2500(直通ダイヤル)/ FAX:0562-87-2515

Email:petit-salon@ncgg.go.jp

受付時間:平日9時~15時