病院レター第31号 2011年4月1日

麻酔科医長 小林信

高齢者の麻酔における注意点は?と書き始めると

などの一般論になってしまいそうですので、趣向を少し変えて、手術室で行われる麻酔が、この15年の間にどのくらい変わったのかということを書いていきたいと思います。最近の麻酔について興味を持っていただければ幸いと考えますので、使用量などの数字はなるべく載せず、教科書や文献から図表を引用することもいたしません。薬品名もできるだけ一般名だけ記載するようにします。

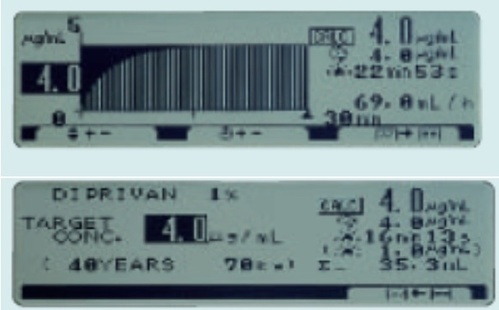

以前の静脈注射による麻酔導入は作用発現が早いけれど、追加投与するほど患者の体内に蓄積してしまい、覚醒遅延が問題となることが多いとされてきました。例えばチオペンタール、サイアミラール、ケタミンなどがこれにあてはまります。ジアゼパム、ミダゾラムなどは効果発現が遅いという問題もありました。このため、麻酔導入時に1回だけ静脈麻酔薬を投与して、あとの麻酔維持は吸入麻酔薬で行う手法が一般的だったわけですが、1995年12月、長時間使用しても体内蓄積が少なく、麻酔導入から維持までを吸入麻酔薬なしで行えるという触れ込みでプロポフォールが発売されました。注入時の血管痛、強い呼吸抑制と循環抑制、大豆油とグリセリンさらには卵黄レシチンを用いた水性エマルジョン製剤であるが故の腐敗しやすさ、そして鎮痛作用の欠如といった欠点もありますが、現在も麻酔導入、維持剤としての主流であり続けています。TCI(targetcontrolled infusion)といって、薬物動態モデルを用いて輸液ポンプの投与速度を調節し、望んだ値に薬物濃度をコントロールする方法が普及してきました。吸入麻酔でいえば気化器と麻酔ガスモニタに相当する技術といえるでしょう。TCIを用いることにより、これまで投与量(mg/kg/hなど)で調節していた麻酔深度を、目標とする血中濃度(の推定)で調節することができます。しかし、TCIで設定した濃度と実際の血中濃度にはある程度の開きがあります。手術中、プロポフォールの麻酔作用を正確に評価するのは困難(循環動態などの状況から推定するしかありません)なので、TCIと後述する脳波モニタを併用して麻酔深度を検討するのが大変有用です。

静脈麻酔薬の話題をもうひとつ。プロポフォールの発売により(完)全静脈麻酔が一気に身近になったと思われたのですが、こんどはその鎮痛作用の乏しさを補う必要がはっきりしてきました。局所麻酔(末梢神経ブロックや硬膜外ブロックを含む)を併用すれば解決できる問題のようにも思えますが、実際には局所麻酔だけでは遮断しきれない痛みもありますし、局所麻酔薬による中毒、アレルギーの心配もあります。プロポフォールに強力な鎮痛剤であるフェンタニル、ケタミンを併用したPFKなる手法や、笑気の併用(全静脈麻酔とはいえない)が盛んに行われていたように思います。余談かもしれませんが、フェンタニルの持続投与にはいろいろな職人芸があって、個人的には、先輩麻酔科医の方々のそれを見るのは少し楽しみだったのですが - - - - 。

そうしたなか、合成麻薬レミフェンタニルが2007年1月、発売となりました。この薬剤は血中や組織中に広く分布している非特異的エステラーゼによって急速に加水分解されるため、血中の消失速度は肝腎機能や薬物相互作用に依存しないといわれます。つまり体内への蓄積をほとんど無視してよい、静脈内への持続投与速度と血中濃度がほぼ直線的な比例関係にある麻酔薬と考えられるわけであります。さてこうなると、手術中はいくら鎮痛薬としてレミフェンタニルを大量投与しても、持続投与終了後の覚醒遅延の心配はほぼなくなった代わりに、こんどは術後鎮痛の問題が注目されてきました。切れが良すぎて、急に強烈な痛みを感じてしまうというわけです。一時はあまり使われなくなりつつあったモルヒネやブプレノルフィンなどが再び術後鎮痛薬として注目されだしたのは面白い話であります。

筋弛緩薬といえばサクシニルコリンという方もまだ多いのではないかと思います。1973年からパンクロニウムが登場し、1988年にベクロニウムが発売となって、長くこの3種類の筋弛緩薬がわが国の臨床麻酔で用いられてきました。2007年10月、約20年ぶりにロクロニウムという新たな筋弛緩薬が発売となりました。静注してからの筋弛緩効果の発現が早い(サクシニルコリンに匹敵する)ことと、スガマデックスという新たな作用機序を持った拮抗薬により確実にリバースできてしまうことから、筋弛緩薬の主流が久しぶりに入れ替わるのではないかといわれています。薬剤アレルギーの頻度や投与時の血管障害の可能性についてまだ詳細が不明なこともあり、2011年現在、当院の手術室にはまだ、ベクロニウムもサクシニルコリンもネオスチグミン(これは筋弛緩薬ではありませんが、かつてはほとんどすべての手術室にあったものです)も残っています。しかし、今後のロクロニウムとスガマデックスの普及(使用)実績しだいではいくつかの筋弛緩関連の薬剤は使用されなくなるかもしれません。パンクロニウムに関してはすでに、2010年をもって当院の常備薬剤リストから削除いたしました。高齢者にとっては作用の遷延のリスクの高さがネックとなり、真っ先に削除対象となったしだいです。現在、「鎮静は短時間作用性のプロポフォールで、鎮痛は超短時間作用性のレミフェンタニルで、そして筋弛緩は短時間作用性ではないけれど確実に拮抗できるロクロニウムという組み合わせで行う」という全静脈麻酔が広がりつつあります。さて、一方の吸入麻酔薬(笑気とハロゲン化麻酔薬)ですが、セボフルレンの登場以後、この20年くらい新たなものが発売されていません。 セボフルレンは、今の日本で使われている吸入麻酔薬のなかではたいへんなシェアを誇っており、当院ではついにイソフルレンすら使用しなくなり、吸入麻酔薬といえばセボフルレンと笑気(すでにこれも、配管自体を廃止した施設も少なくないようです。)だけになってしまいました。 麻酔科医からしてみれば、セボフルレン発売からまだ20年くらいしか経過していないのにここまで席捲することになったのは驚きです。 一時期デスフルレンという非常に切れの良い麻酔薬が日本でも商品化される可能性が噂されたのですが、結局いまだに発売されていません。1990年代後半、低流量麻酔(簡単にいうと、麻酔時の新鮮ガス流量を、例えば笑気4L, 酸素2Lにするのではなくて、さらに5~10分の1まで減らします。これだけで一冊の本が書かれているくらいなので詳しくは述べられません。)が少し見直されつつありましたが、これもあまり話題にのぼることは多くなくなったようです(行われなくなったわけではありません)。このままいくと、吸入麻酔薬を使用した経験のない麻酔科医が15年後には出現するかもしれません。

生体からの電気信号の手術室での臨床応用といえば、なんと申しましても心電図、次に筋電図といったところでありましょうか。脳波計は、心電図、筋電図に比べて一桁か二桁、微弱な電気信号を相手にしているため、殊に手術室といういろいろな(主に電気的)ノイズにさらされる環境では実用にたえないと、以前の医師は元から諦めていたふしがあります。ところが、1990年代後半に、簡便なシール型の電極を貼りやすい前額部に貼るという方法で脳波を簡便に測定し、麻酔深度の変化に伴う脳波の周波数変化に対応して0~100までの数字で表現するというモニターが本邦でも発売となりました。問題は0~100までの数字がどの様に計算されているのか分からない(実はアルゴリズムが公開されてないだけらしいですが)という点が難点ともいえますが、これはパルスオキシメーターでもいえることであり、原理を知らなくても実際に使用できるという点ではむしろ優れたモニターであるとさえいえます。私は、今まで脳波は微弱すぎて麻酔中のモニターとして実用にたえないと、はじめから相手にせずにいた多くの麻酔科医の目を向けさせただけでも、これを商品化した技術者の功績は大きいと思います。

15年以上前からライト付きスタイレットやラリンゲルマスクエアウェイ(LMA)、そしてバラード(ブラード)喉頭鏡はありましたが、特にLMAのバリエーションはこの15年間に目覚しく増えてきました。LMA内に気管挿管チューブを通して挿管するための専用タイプが発売されたときには、(マッキントッシュやミラーのような従来型の)喉頭鏡が要らなくなるのでは?という意見も(一部では)出ました。その後もビデオ硬性挿管用喉頭鏡に代表されるさまざまな気管挿管デバイスの新製品が出ましたが、いまだにマッキントッシュ型喉頭鏡は気管挿管デバイスの主流であり続けています。選択枝が増えるのは良いことのようにも思いますが、ひとつの手法に習熟することの重要性も忘れてはならないわけで、この辺は麻酔科医にとっても意見の分かれるところのように思います。

今から15年くらい前、麻酔中にβブロッカー静注など問題外と考えていた麻酔科医は少なくなかったように思います。なにしろその頃、静脈注射として使用できたのはプロプラノロールだけであり、その半減期は2時間とも5時間ともいわれ、β1選択性がないため喘息患者には(教科書的)禁忌とされるものでしたから、いざというときに使用するのはかなり覚悟を要したことは想像できます。2002年、持続静注可能な短時間作用性βブロッカーが発売され、状況は大きく変わりました。主に心臓に多く存在するβ1 受容体を選択的に遮断し、心拍数を速やかに低下させる薬剤であり、手術中もしくは手術後に心拍数の高い状態になってからでも、短時間作用性βブロッカーを投与することで心拍数を下げるだけでなく、投与速度の増減によりコントロールすることが可能となりました。今ではたとえ麻酔中であっても、頻脈の治療にβブロッカーを使用するのは当たり前になったと言ってよいでしょう。

以上はなはだ断片的ではありますが、私が感じてきたこの15年間の麻酔の変化を綴ってみました。これをごらんになって麻酔科はやはりあまり進歩していないと感じるでしょうか?それとも意外と進歩のスピードは速いとお感じになるでしょうか?感じ方は人それぞれでかまいませんが、この機会に現在の麻酔、周術期管理のことにすこしでも関心を深めていただければ幸いに存じます。

長寿医療研究センター病院レター第31号をお届けいたします。

麻酔は一般医家の方にとっては、ペインクリニックなどと違い、手術から縁遠くなって久しい場合や馴染みにくい分野かもしれませんが、かかりつけの患者さんが手術を経験される場合には、安全に手術を行うために、手術後に快適に覚めるために、麻酔の役割の重要性は変わっていません。技術の進歩を麻酔科医長が詳細な解説をしています。少し専門的ですがそんな観点から読んでいただければ幸いです。

院長 鳥羽研二