病院レター第118号 2025年9月1日

医療安全推進部 感染管理室長

北川雄一

日頃より、当センターとの連携にご協力賜り、深く感謝申し上げます。

今回のレターでは、ポストコロナ時代となって設定された感染症に対する国の対応と、それに基づく、医療機関における感染対策および病診連携に関する枠組みと、当センターでの取り組みについてご紹介したいと思います。

17世紀イングランドの著作家Sir Thomas Browneは、「親友と死別した友人への手紙(A Letter to a Friend:1656年著、1690年刊)」のなかで、「神の慈悲は、大きな一塊の病をまき散らして、すべてをひとつの国に重ねることはされなかった。ひとつの国で新しいものは、他の国では古いのかもしれない。普通の人々にとって、地球の新しい発見は、新しい病気を顕わにすることにもなる。そこには風土的、局地的な病が特定の地域にあって、それは地球全体では少なくはない。アジア、アフリカ、アメリカは、パンドラの筺(はこ)が膨らんだような目録を有し、そこには奇妙な病が存在している。」と記しています。この文章は、大航海時代の感染症に対する考え方として卓見であり、今でも注目に値するものです。17世紀に比べて、爆発的に多国間移動が増加し、また短時間での移動が可能となった現在においては、この言葉を再認識する必要があるでしょう。実際、先の新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおいては、その発生に諸説あるものの、中国の内陸地域に生息する野生動物が保有するウイルス株あるいはその変異株から、感染が全世界に広まったとする説が有力となっています。ほかにも、SARS(重症急性呼吸器症候群)やMERS(中東呼吸器症候群)など、その例は多数挙げられます。

こうした新興・再興感染症は、特に空港周辺や、訪日外国人が多い地域で最初に発見される可能性があります。当センターは、空港立地医療圏ではなく、訪日外国人がそれほど多い地域ではありません。また、高齢患者が多いため、積極的に海外に出かける人数も限られている可能性もあります。しかし、地域に目を向ければ、自動車関連産業の外国人従事者も多く、罹患患者から家庭内感染などの恐れもあり、感染機会は一定程度あると考えておいた方がよいと思われます。また当センターの周辺では養鶏業が盛んで、医療圏の中に複数の養鶏場があります。鳥インフルエンザの発生は、ほぼ毎年のように認められています。鳥インフルエンザの変異株がヒト-ヒト感染を起こすことは、海外では複数報告されています。そのため、当センターでもこのような感染者を診療する可能性があることを考慮しておく必要があると考えます。

コロナウイルスのパンデミックを経て、「内閣感染症危機管理統括庁」が創設されました。これは米国のCDC(Centers for Disease Control and Prevention)に習い、感染対策の立案とパンデミック時の対応を一元的に担う機関として設立されました。

平時には、対策の実施に関する「政府行動計画」の内容の充実、計画に基づく実践的な訓練の実施とともに、計画の内容が有事に機能するような各省庁等の準備状況のチェック・改善を行うこととなっています。感染症危機に係る有事においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて設置される政府対策本部の下で各省庁等の対応を統括し、専門家組織である「国立健康危機管理研究機構」から提供される科学的知見を活用しつつ、感染症危機対応に係る政府全体の方針を策定し、各省庁の総合調整を実施することとなっています。「国立健康危機管理研究機構」は、国立研究開発法人国立国際医療研究センターと国立感染症研究所の二つの組織を、感染症対応を中心に据えた組織として抜本的に再編して創設されました。

厚生労働省はポストコロナの新興・再興感染症対策の枠組みとして、病院に対して「感染対策向上加算1から3」、診療所に対して「外来感染対策向上加算」という枠組みを設けて診療報酬上の対応を強化しました。当センターでは「感染対策向上加算1」を取得しています。

「外来感染対策向上加算」の届出基準は、診療所であり、感染制御チームを設置していることです。

具体的には、

などが定められています。

知多半島では、あいち小児保健医療総合センター(大府市)、厚生連知多厚生病院(美浜町)、公立西知多総合病院(東海市)、知多半島総合医療センター(半田市)、知多半島りんくう病院(常滑市)と当センターが、「感染対策向上加算1」取得病院として、「知多半島医療圏感染対策連携会議」を構成し、地域連携活動を行っています。「感染対策向上加算3」を取得する8つの病院も参加しています。この連携会議では、各病院の感染管理担当者、インフェクションコントロールドクターを中心とした医師、感染管理認定看護師を中心とした看護師、検査技師、薬剤師が参加し、職種ごとに感染対策に関する連携を行っています。また、抗菌薬使用量や手指消毒薬使用量、耐性菌検出状況などを相互に確認し、知多半島全体での連携を図っています。この他にも年1回の感染症に関する訓練を行うほか、テーマを設定して感染症対策能力の向上を図る活動をしています。

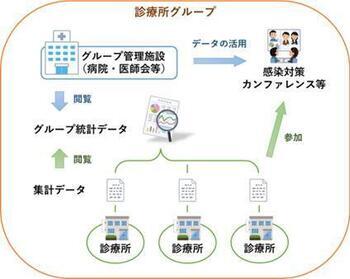

「感染対策向上加算1」を取得する当センターでは、大府市・東浦町内の「感染対策向上加算3」を取得する2つの病院に加え、「外来感染対策向上加算」取得の約25の医療機関と連携を構築させていただいています。連携医療機関に対して、「外来感染対策向上加算」の取得要件を満たすため、年2回のカンファレンス及び感染症を想定した訓練をリモート開催しています。また「連携強化加算」取得に向け、経口抗菌薬適正使用量を確認するため抗菌薬使用量調査を年4回行っております。

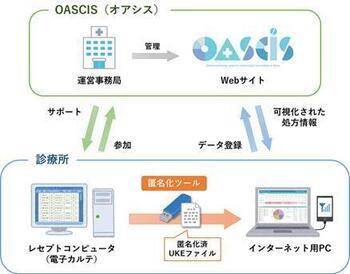

本年度から連携医療機関には、「サーベイランス強化加算」取得に向け、院内感染対策のための全国サーベイランスである「OASCIS(Online monitoring system for antimicrobial stewardship at clinics:診療所における抗菌薬適正使用支援システム)」に参加していただくことを基本としています。このサーベイランスに参加することにより、抗菌薬使用状況(Access抗菌薬使用状況)が全国でどのレベルにあるかを確認でき、「抗菌薬適正使用体制加算」を取得できるようになります。また、標榜診療科ごとなどの統計データを、見やすくグラフ化する機能なども実装されています。こうした、抗菌薬使用状況を細かく分析することにより、抗菌薬適正使用に向けての取り組みを強化できるメリットがあります。

(OASCISホームページから引用 https://oascis.ncgm.go.jp/about-site )

)

OASCISは、レセプトチェック用UKEファイルを活用することで、データ入力を行わずに登録が可能です。統計データは、診療所を特定/推定できるような情報を含みません。また、患者様の個人情報は、データ登録前に削除され、不可逆な識別子で管理されるため、情報漏洩などの心配はありません。登録についてのご質問は、当センター感染管理チーム(ICT)及び医事課で対応いたしますので、下記問い合せまでご相談ください。

一方、当センターとしては、いくつかの医療機関を訪問させていただき、「指導強化加算」を取得させていただいております。これにより、前述の「外来感染対策向上加算」の要件確認や「発熱患者等対応加算」の対応状況を確認させていただくことや、個別のコンサルテーションに応じております。

新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症が広がったように、今後も新興・再興感染症がパンデミックを起こすリスクがあります。また、大規模地震、津波、大型台風などの自然災害が懸念される中、そうした際の感染対策は、災害関連死を減らすためにも極めて重要です。こうした感染症対策には、病院、診療所、介護保険施設を含めた近隣の医療機関との連携が欠かせないと考えています。当センターの「外来感染対策向上加算」のグループに参加を希望される御施設は、当センター感染管理室あるいは医事課にご相談ください。

(問い合せ先:0562-46-2311(代表))

長寿医療研究センター病院レター第118号をお届けいたします。

令和元年12月に中国の武漢より始まった新型コロナウイルス感染症は瞬く間に全世界に波及しました。日本では令和2年1月に第一号の感染者を確認、2月に横浜港に停泊したダイアモンド・プリンセス号内での多数の感染者を認めて以降、全国的に感染が拡大、緊急事態宣言の発出、東京五輪の1年延期と無観客開催、マスクが欠かせぬ毎日、旅行や大勢での飲食会などを楽しむことが難しかったことなど記憶にまだ新しいところです。当センターでも、ワクチン接種やコロナ病棟で多数の患者の治療にあたりました。

現在は、コロナ前の社会に戻っていますが、新興感染症によるパンデミックが再び起きる可能性は充分にあります。これに対する備えを今からしておくためにも、感染対策を通じた近隣の医療機関と連携は非常に重要ですので、今後とも宜しくお願い致します。

病院長 松浦俊博