病院レター第116号 2025年5月1日

血管外科部長 藤城健

下肢の腫れ、むくみはよくみられる症状ですが、様々な疾患が原因となり、その専門科は多岐にわたります。このため患者がどの科にかかればよいか分からず困ることもあります。このような患者の受け皿となるべく当センターでは専門外来「足の腫れ、むくみ外来」を2017年2月より開設しています。これまでの受診患者の検討により足の腫れむくみ患者の全体像が少しずつ明らかになってきましたのでご紹介いたします。

2017年から2022年までに当センター「足の腫れ、むくみ外来」を500名が受診されました。女性が65.9%で、年齢中間値は79歳でした。高齢の女性が多いことがわかりました。

日常生活が自立している患者が79.6%、自宅で要介助、介護が15.6%、施設入所が2.6%でした。自立歩行患者が50.7%、杖歩行、手すり歩行など制限のある患者が45.1、歩行できない患者が2.6%でした。自己申告による一日平均立位時間は2.8時間、一日平均座位時間は7.2時間でした。症状では片側下肢の腫れ、むくみを訴えた患者が21.6%であり、他は両側に症状を認めました。また痛みを伴う患者が44.0%、発赤を伴う患者が7.2%でした。

診療の流れをご説明します。初診時に専用の問診票による問診を行い、診察室にて下肢の診察、下肢周径の測定、下肢超音波検査を行います。その後血液、尿検査、心電図、胸部レントゲン検査を行った後一旦帰宅となります。再診時に心エコー検査を行った後、診察室にて結果説明、対処法の指導等行っています。必要に応じて腹部CT検査も行っています。

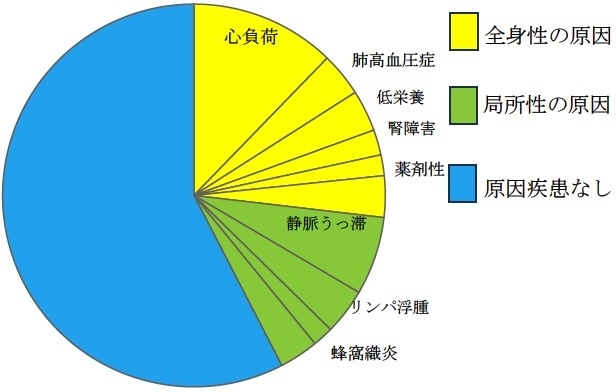

これらのデータを総合して血管外科医、循環器内科医が下肢の腫れ、むくみの原因疾患を判定しました(図1)。この結果重複する原因を持つものも含め、全身性の原因では心負荷、心不全を主因とするものが63名(12.7%)、肺高血圧症(慢性閉塞性肺疾患による)が19名(3.8%)、低栄養が18名(3.6%)、腎障害が11名(2.2%)でした。また貧血が4名、リウマチ性疾患が4名、神経疾患、麻痺によるものが3名、肝硬変が1名、肥満が4名、水分過剰摂取が1名、アルコール多飲が1名ありました。薬剤が原因と考えられたのが9名(1.8%)であり原因薬剤はステロイド、抗悪性腫瘍剤、ビオグリタゾン、プレガバリン、カルシウムブロッカーでした。

図1.下肢腫れむくみの原因疾患

局所の原因としては下肢静脈瘤、深部静脈血栓症などの静脈うっ滞が34名(17.0%)、リンパ浮腫が20名(4.0%)、蜂窩織炎が9名(1.8%)、下腿筋内、皮下の血腫が5名、皮膚疾患が6名、関節疾患が2名でした。1名はCTにて骨盤内の悪性リンパ腫と、また1名は転移を有する前立腺癌と診断されました。また長時間立位をしている1名と坐位で睡眠している2名は生活様式に原因があると考えられました。

これらの明らかな原因疾患を持たない患者が296名と約60%を占めました。これらの患者は主に加齢に伴う浮腫と考えられました。

原因のはっきりしている患者にはその治療を優先し必要あれば専門科に紹介ました。心不全、リンパ浮腫、静脈瘤の患者を中心に134名にストッキングの処方またはすでに所有しているストッキング使用を勧めました。リンパ浮腫の19名では自己マッサージを指導しました。利尿剤は受診時すでに110名に処方されていましたが、8名に新たに利尿剤を処方しました。

下肢静脈瘤の9名には伏在静脈の血管内焼灼術を行い、深部静脈血栓症と診断された7名に抗凝固療法を行いました。5名の下腿筋内血腫、液貯留の患者に対して局所麻酔下に穿刺、吸引を行い、多くは即座に症状が軽快しました。

原因のはっきりしない下肢のむくみ患者に対しては、下肢挙上、長時間の立位、坐位を避けることの指導を行い、また運動を勧めています。減塩、タンパクの十分な摂取の指導も行っています。パイロットスタディとしてリハビリ、栄養指導の介入を行う試験を行っていますが、残念ながら今のところ明確に有効な方法は得られていません。

これまで示してきた通り、足の腫れむくみで受診される方は高齢の女性が多く、様々な原因があることがわかりました。また検査を行っても明らかな原因を特定できない患者が多いこともわかりました。今後明らかな原因を持たない下肢のむくみ患者に対する適切な対応方法を確立する必要があると考えています。

長寿医療研究センター病院レター第116号をお届けいたします。

足の腫れ、むくみはご高齢の特に女性によく見られる症状ですが、執筆者の藤城先生が指摘するように、原因が多岐に渡るために多くの患者さんが受診する診療科を迷われます。

長寿医療研究センターでは、特殊外来として「足の腫れ、むくみ外来」を設立して、まずは原因検索を行い、その後に適切な診療科に引き継ぐ方策を整えています。これまでのデータを分析しますと、約40%の患者さんの原因が判明して適切な治療を受けて改善しました。しかし、60%の患者さんは原因不明で難治のことが多く、今後さらに検討していく予定です。 なお、2025年4月1日に松浦が院長職を拝命しました。中部圏唯一のナショナルセンターとしての役割を担うとともに、今後も知多半島北部医療圏の地域医療に近隣の医療機関と連携して貢献していきたいと考えておりますので宜しくお願いします。

病院長 松浦俊博