病院レター第72号 2018年1月15日

眼科医長 加藤弘明

しっかりと空調がきいた診察室で電子カルテや紙カルテを長時間見ていると、「目がしょぼしょぼする」、「何となく目がかすむ」といった症状を経験されたことのある先生は多いのではないでしょうか。その原因は、多くの場合、ドライアイの可能性が高いと思われます。

ドライアイを評価する検査の代表ともいえるシルマー試験が考案されたのは1903年、ドライアイを呈する疾患の代表であるシェーグレン症候群が報告されたのは1933年ですが、文献を紐解いてみると、ドライアイという用語が使用されるようになったのは比較的最近(1975年頃)とされています。本邦でも、現在ではドライアイという用語は市民権を得ていると考えられますが、従来は乾性角結膜炎(keratoconjunctivitis sicca)や眼(球)乾燥症(xerosis、xerophthalmia)といった用語が用いられており、ドライアイという用語が使われるようになったのは1990年頃からとされています。1995年には世界に先立って、本邦においてドライアイの定義と診断基準が作成されましたが、この時から20年が経過した現在、多くの研究成果が蓄積され、ドライアイの概念は大きく変化をとげています。また、本邦におけるドライアイ患者数は約2200万人と推定されており、近年、高齢化や環境に関連したリスクファクターの増加に伴い、ドライアイの診断と治療の重要性が高まっています。そこで、今回、ドライアイの有病率やリスクファクターを含めながら、急増するドライアイの現状について御紹介させて頂きます。

2016年に発表された、我が国における最新のドライアイの定義によると、ドライアイは「さまざまな要因により涙液層の安定性が低下する疾患であり、眼不快感や視機能異常を生じ、眼表面の障害を伴うことがある」と定義されています。また、定義と同時にドライアイの診断基準が作成されており、①眼自覚症状(眼不快感、視機能異常)、②涙液異常【涙液層破壊時間(目を開けてから角膜上の涙液がドライアップし始めるまでの時間)が5秒以下】の両方が見られる場合にドライアイと診断されます。

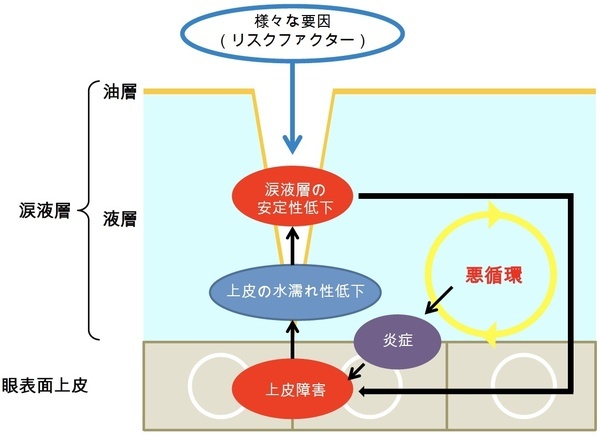

図1 ドライアイのコア・メカニズム

ドライアイでは、涙液層と眼表面上皮との間に

悪循環(コア・メカニズム)が生じている。

このドライアイの定義と診断基準におけるポイントの1つ目は、一般的にドライアイでは涙液の量が減少していると考えられがちですが、涙液の量ではなく質(涙液層の安定性)の低下に重点が置かれているということです。最近の疫学調査によって、涙液量に異常がないにもかかわらず、涙液の質に問題があるタイプのドライアイが多くみられることがわかってきたこと、そして、涙液量が減少しているタイプのドライアイにお

いても、その多くで涙液の質が低下する(角膜上に形成される涙液層の厚みが薄くなりドライアップしやすくなる)ことから、定義や診断基準において、涙液の量よりも質に重点をおくことで、より幅広くドライアイを検出できるようになっています。

2つ目のポイントは、ドライアイでは様々な要因(リスクファクター)が関与することで、涙液(層)と眼表面(角膜や結膜)の上皮との間に悪循環(コア・メカニズム)(図1)が生じているということです。様々な要因(詳細は後述します)によって、涙液の質(涙液層の安定性)が低下すると、開瞼中、眼表面上皮に乾燥負荷がかかりやすくなり、上皮障害が生じます。眼表面上皮が障害されると、表面にあるムチン(上皮表面を親水性にしている成分)も障害され、上皮表面の水濡れ性が低下する(水をはじきやすくなる)ようになり、さらに眼表面を覆う涙液の質(涙液層の安定性)が低下するという悪循環が、ドライアイには生じていると考えられています。

3つ目のポイントは、眼不快感(眼乾燥感、異物感、眼痛、眼掻痒感など)のみならず視機能異常(眼疲労感、霧視、羞明、眼重感など)も伴いうることであり、以上から、ドライアイは「様々なリスクファクターが、涙液層の安定性低下を中心とした悪循環(コア・メカニズム)を引き起こし、眼不定愁訴に総称される様々な症状を生じる疾患」であるといえます。

ドライアイの有病率については、海外から多くの報告が見られ、5~50%と大きな幅があることが知られています。また、ドライアイの有病率には人種差があり、白人と比較すると、我々アジア人やヒスパニックでは、症状の強いドライアイが約2倍多いとされますが、その原因は明らかにはされていません。本邦においても、VDT(visual display terminal)作業者、高校生、山岳地帯の住民を対象としたドライアイの疫学調査が行われており、これらの調査では、眼乾燥感や異物感といったドライアイ症状が見られる人(自覚的ドライアイ)の割合は、男性で11.5~26.9%、女性で18.7~48.0%であり、過去にドライアイと診断された経験のある人(診断的ドライアイ)の割合は、男性で2.0~10.1%、女性で7.9~21.5%と報告されています。また、オフィスワーカーを対象に、ドライアイ専門医によって行われた疫学調査(Osaka study)では、男性の60.1%、女性の76.5%(全体として約65%)がドライアイ確定もしくはドライアイ疑いであったと報告されています。

| 因果関係強い |

|

|---|---|

| 因果関係あり |

|

| 因果関係不明 |

|

ドライアイのリスクファクターは、疫学研究の妥当性(十分な検出力)から3段階に分類されています(表1)。表1において、「因果関係が強い」もしくは「因果関係がある」とされているリスクファクターを見てみると、加齢および、加齢に伴って生じる疾患やその治療に関連するファクターが多いことに気付くと思いますが、このことから、高齢化に伴ってドライアイ患者が増加することは容易に推測できます。また、それ以外に注目すべきは、環境関連のリスクファクターであり、コンタクトレンズ装用とVDT作業があげられます。「コンタクトレンズを装用した女性が、エアコンの風を受けながら、パソコンに向かって仕事をしている」という光景は、現代の情報化社会の中でよく見られるものであり、この中に既に4つのドライアイのリスクファクターが含まれることは、注目に値します。コンタクトレンズ装用によるドライアイについては、ハードコンタクトレンズとソフトコンタクトレンズでそのメカニズムが異なり、前者ではレンズ周囲の、後者ではレンズ表面の涙液層の水分蒸発が増加することが契機となってドライアイを生じるとされています。コンタクトレンズ装用者は1600万人以上とも言われ、最近では、若年女性にカラーコンタクトレンズの装用者が増加しており、このことも相まって今後もコンタクトレンズ関連のドライアイが増加する可能性が示唆されています。

また、安静時の瞬目数は15-20回/分とされていますが、VDT作業中はその1/4程度になると言われており、VDT作業時には、瞬目数が減少することで涙液の水分蒸発が亢進してドライアイを生じると考えられています。その一方で、長時間のVDT作業が、涙液分泌を低下させる原因になりうる可能性も指摘されています。近年、パソコン以外に、携帯電話、携帯型ゲーム機、スマートフォンなどの情報端末が増加し、VDTの利用現場は大幅に拡大しており、総務省の平成28年通信利用動向調査によると、本邦におけるインターネット利用者数は1億人を突破し、人口普及率も83.5%に達し、さらに増加傾向が続いています。インターネットの利便性を考えると、外出しづらい高齢者ほどその恩恵を受けやすいと推察され、VDT作業の増加と高齢化が合わさることで、さらにドライアイ患者数が増加する可能性も懸念されます。

最近の研究では、メタボリックシンドロームを有する人では、健常者に比べて、有意に涙液分泌量が低下していることや、ドライアイ患者では、健常者に比べて、有意に座位での作業時間が長く、身体活動性が低いことが報告されており、環境要因のみならず、ドライアイとライフスタイルとの関係についても明らかにされつつあります。

これまで述べてきたように、高齢化やIT(information technology)化、あるいは、生活環境やライフスタイルの変化に伴って、ドライアイのリスクファクターが増加し、ドライアイ患者が増加することは、容易に想像できます。しかし、最後に、ドライアイが、単なる眼不定愁訴の原因疾患だけにはとどまらず、社会に与える影響が少なくないことも強調しておきたいと思います。

先に紹介した疫学調査(Osaka study)の中で、生産性の低下を評価しうる質問票を用いて、ドライアイが労働生産性に与える影響について検討がなされています。それによれば、ドライアイは有意に労働生産性を低下させることが示されており、この生産性低下を日本人1人当たりの平均勤務時間に換算すると、1年あたり約3日間欠勤しているのと同様の損失になるとされています。出勤できる程度の健康状態であっても、うつ病や花粉症などのアレルギー性疾患でも労働生産性が低下することが知られていますが、ドライアイによる労働生産性の低下は、偏頭痛とほぼ同程度の影響があると報告されています。また、同じ疫学調査(Osaka study)の中で、主観的幸福度や睡眠の質についても検討されており、ドライアイ症状が重症になるほど幸福度が低下することや、ドライアイ患者では睡眠の質が低下していることが示されています。

このように、ドライアイは、眼の健康だけでなく、労働生産性や幸福度、睡眠の質にまで影響を及ぼす可能性があることから、社会全体でドライアイを積極的にマネージメントしてゆく必要性があると筆者は考えています。

長寿医療研究センター病院レター第72号をお届けいたします。

ドライアイという名称からは、単に涙の分泌量が減った状態を想像しますが、加藤先生の分かりやすい解説によって、眼の自覚症状があって初めてドライアイとされることがよく分かりました。本疾患も、高齢化に伴って年々増加傾向にあるとされています。失明などの著しく重い障害をもたらすことは少ないようですが、加藤先生も最後で触れられているように、気がつかないうちに視力の質を低下させて、生産性の低下などが生じているということですので、目の乾燥と不快感などが続く場合は、眼科を受診するのが良いと思われます。

病院長 原田敦