病院レター第58号 2015年9月15日

脳機能診療部長 新畑豊

パーキンソン病(PD)はアルツハイマー病についで頻度の高い神経変性疾患であり、有病率は人口10万人あたり100~150人とされています。PDは神経内科領域では頻度の高い疾患ですが、単なる加齢による運動能力の衰えや他の病気との区別がつきにくく、見過ごされることもしばしばです。古典的なPDの4大徴候は、安静時振戦、筋固縮、無動、姿勢反射障害であり、運動症状を主体とする疾患であると捉えられてきましたが、近年では、認知機能低下や抑鬱、幻視などの精神症状、起立性低血圧、便秘、排尿障害などの自律神経症状やしびれ感などの異常知覚等を呈する全身性疾患であると認識があらためられています。本稿ではPDの特徴と間違われやすい病態について述べさせていただきます。

「ふるえ」の訴えで神経内科にかかられる患者さんはたくさんおられます。ふるえには種類があり、大まかには、何もせず力を抜いているときにおこる安静時振戦、手を挙げたときに出る姿勢時振戦、字を書いたり箸を使ったりするときにみられる運動時振戦に分けられます。この中で、PDに特異的な震えは安静時振戦です。振戦はいずれのタイプも精神的緊張で増強しますので、わかりにくい場合は、診察台に寝ていただいて暗算をするなどの精神的負荷をかけると誘発がおこり確認しやすくなります。「丸薬丸め運動」と呼ばれる、母指と示指をこすり合わせるような振戦が典型的です。手の安静時振戦は歩行中にも増強してみられることがしばしばです。PDの震えは左右対称ではなく、どちらかに目立つことがほとんどです。

PDの患者さんでは、前屈・前傾姿勢が多くみられ、見た目には単に加齢が進んだように見られます。これらの変化はPDの筋緊張異常に伴うもので、椎体骨そのものの変形がなくても生じ、仰臥位時には完全伸展が可能です。病初期の比較的軽度の異常姿勢は治療により改善が期待でき、また、診断の手がかりともなります。病態が進んだ状態の患者さんの中には、側屈、床面と平行に近いような高度の腰部よりの前屈姿勢(camptocormia)、首下がりといった高度の姿勢異常がみられることがあります。これらの姿勢異常は治療が困難な場合もしばしばです。

PDの初期の患者さんがうつ病と間違えられることはしばしばあります。これは2つの大きな理由が考えられます。まずひとつ目は、PDの患者さんは運動症状として、声も小さく、顔貌も固く、見た目がうつ的に見えやすいという点です。もうひとつは、PD自体にうつ症状の合併が多くみられるという点です。PDのうつは、精神科領域での「大うつ病」とは異なり、罪業感や自責の念がそれほど目立ちませんが、アンヘドニア(快感消失)やアパシーが目立つといわれています。PDにおけるうつの合併頻度は、調査集団やうつの定義などにも左右されますが、数%から70%にもおよぶともいわれます1)。PD治療薬の一部はPDのうつ症状の改善効果があるとされます。その一方、古典的な抗うつ薬の一つであるスルピリドはパーキンソニズムを悪化させる作用があるため、使用には注意が必要です。

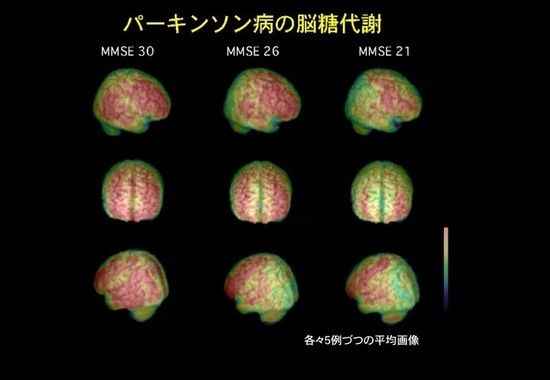

図1 パーキンソン病の大脳皮質糖代謝のMMSEによる変化

MMSE 総得点30点、26点、21点のパーキンソン病患者各々5例ずつの脳糖代謝平均画像

(脳表投影像)を示します。得点の低下とともに後頭部、頭頂部より側頭部、前頭連合野

での糖代謝低下が見られています。

PDにおける認知症の合併率は、非PDの老齢者に比し有意に高いことが知られています。平均罹病期間約9年の224例のPDを追跡調査した結果では、4年後の認知症の出現率は非PD群の3倍であり、8年後には78.2%が認知症を呈したともいわれます2)。認知症の合併は、発症年令、罹病期間には関係は乏しく、PDの運動症状の重さと年令に関係が深いとされ、50歳台では12%程度であるが、80歳以上では70%近くにのぼるとされます3)。すなわち高齢で発症したPDは短期間に運動症状が増悪しやすく認知症も伴いやすい傾向があるということになります。また、早期の幻覚(幻視が多い)と固縮型のパーキンソンニズムは認知症の危険因子となります。

幻覚とパーキンソン症状はレビー小体型認知症(DLB)と共通の症状ですが、認知症を伴うPD(PDD)とDLBは、本質的にはほぼ同一の疾患であるものと考えられています4)。パーキンソニズムによる運動障害が認知機能低下や精神症状の出現の1年以上前から存在するものをPDD、運動障害がそれより遅く出たものをDLBと呼ぶことが原則です。

DLBでは、脳血流SPECTやブドウ糖代謝のPETで後頭葉の血流やブドウ糖代謝低下がみられることがよく知られていますが、PDでも同様の所見がみられます(図1)。

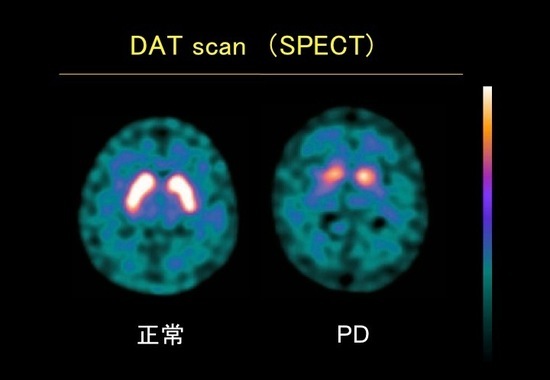

図2 パーキンソン病のDAT scan 画像

123I-イオフルパンを用いたドパミントランスポーター(DAT)のSPECT画像を示します。

パーキンソン病では正常者に比べ線条体後半部よりの集積低下がみられ、

これにより黒質線条体ドパミン神経変性があることが客観的に証明されます。

PDの運動障害を引き起こす基本的な病理学的変化は、中脳黒質緻密部のドパミン神経の脱落であり、正常の50%程度以下に細胞数が減少した時に臨床的にパーキンソニズムが発症すると言われています。このドパミン神経の脱落をDAT SPECT を用いて保険診療の範囲で検査することが可能となりました。DAT SPECTはドパミン神経終末にあるドパミン再取り込み部(ドパミントランスポーター)に結合する123I-イオフルパンという製剤を用いることで 黒質線条体神経の終末部が存在する線条体への集積を見ます。

PDでは黒質の外側より神経細胞脱落がはじまるとされ、DAT SPECTではこの所見を反映し、被殻の後側より取り込み低下が見られます(図2)。この検査を行うことで、黒質線条体神経の変性脱落を客観的に評価することができ、薬剤性パーキンソニズムや、本態性振戦との鑑別、アルツハイマー病とDLBの鑑別などに大いに役立つことが期待されます。

PDは、中枢神経変性疾患としては珍しく、年々新たな薬剤が開発あるいは改良され発売されている疾患であり、適切な治療により、ADL・QOLの改善を望むことが可能です。PD治療の主役は、古くからの薬剤ですがドパミン欠乏を直接おぎなうL-DOPAであることに変わりはありません。しかし、このほかにもドパミンの分解阻害剤、ドパミン受容体刺激剤等、多数の薬剤が存在します。近年ではドパミン系に直接作用するのとは異なる機序の薬剤やドパミン受容体刺激剤のパッチ剤なども市販に移され、より治療の幅も広がってきています。L-DOPA単独で多めの量を使った治療は数年で薬剤の効果持続が短くなる現象が起こりますので、特に年齢が若い方では、長期の効果を狙った治療方法の構築が必要です。

PDは高齢者において頻度が高い疾患ですが、その眼で見ないと、加齢による運動機能低下や抑うつ状態などとして、見逃されがちな疾患です。臨床的により客観的な診断法も確立されてきました。じっとしていても震える、動きが遅く背中が曲がってきた、歩幅がどんどん狭くなって歩きづらくなった等の症状があれば、ぜひ一度、神経内科外来へご紹介ください。

- Burn, D.J., Beyond the iron mask: towards better recognition and treatment of depression associated with Parkinson's disease. Mov Disord, 2002. 17: 445-54.

- Aarsland D, Andersen K, Larsen JP, et al. Prevalence and characteristics of dementia in Parkinson disease: an 8-year prospective study. Archives of Neurology, 2003. 60: 387-92.

- Levy G, Schupf N, Tang MX, et al. Combined effect of age and severity on the risk of dementia in Parkinson's disease. Ann.Neurol., 2002. 51: 722-9.

- Richard IH, Papka M, Rubio A, et al. Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies: one disease or two? Mov Disord, 2002. 17: 1161-5.

長寿医療研究センター病院レター第58号をお届けいたします。

当院の神経内科をリードする新畑先生による、パーキンソン病についての分かりやすい解説です。前段では、その古典的な症候のうち、振戦、姿勢異常について、暗算の負荷や丸薬丸め運動などの鑑別に必要な要点も含めて記述されました。後段では、高率なうつ病や認知症の合併などが特に注目すべき問題点であることが指摘されています。うつについては、56号でも触れられたアパシーがポイントのひとつとされ、さらに8年後に80%が認知症発症という疫学結果や、レビー小体型認知症と認知症を伴うパーキンソン病が同一疾患であることなどは、専門家以外には知られていない重要事項と考えます。

私のような専門外からみると、振戦ひとつをとっても、神経内科の先生方には、豊富な経験等から紡ぎだされた一目で分かるという直感があり、そこは文章にし難いところと思います。最近の発達した複雑な薬物治療に関しては、なおさらです。パーキンソンにより初めて報告されてから200年にもなりますが、専門家にお任せするという状況は続いているようです。

院長 原田敦