病院レター第37号 2012年3月22日

内視鏡診療科医長

京兼和宏

高齢者社会を迎え、種々の疾患に対する罹患率が増えてきており、これらの疾患に対し薬剤を投与されることが多くなってきています。しかし、治療目的で投与された薬剤による有害事象に遭遇する機会もまた増えて来ています。

今回は、薬剤による消化器系の有害事象の中でも、特に頻度が高く、かつ重篤な病態を起こしうる、非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)および抗血小板薬(低容量アスピリン:LDA)による消化管粘膜障害につき、当院でのデーターを提示しながら述べたいと思います。

米国からは年間10数万人がNSAIDs服用により消化管出血を起こし、そのうち16500人が死亡しているという極めて深刻な状況が報告されています。

NSAIDsはアラキドン酸カスケードにおけるシクロオキシゲナーゼ(COX)の作用を阻害することでプロスタグランジン(PG)、トロンボキサンの合成を抑制し、抗炎症作用、解熱・鎮痛作用を発揮します。COXにはCOX-1、COX-2の2つのアイソザイムが知られています。COX-1は胃粘膜などの粘膜組織や血小板など多くの細胞に発現しており、特に粘膜組織においては粘膜保護に働くPGを産生しています。一方、COX-2は炎症部位で誘導され発現します。NSAIDsの抗炎症作用はCOX-2の抑制により発揮され、LDAによる抗血小板作用はCOX-1抑制によると考えられています。

従来のNSAIDsはCOX-1、COX-2の両方を阻害し、主としてCOX-1の抑制により粘膜障害が生じると考えられます。近年、粘膜障害の軽減を目的としてCOX-2選択的阻害薬が登場しました(後述)。一方、LDAはCOX-1を選択的に抑制します。この他、NSAIDs、LDAともに直接粘膜障害を引き起こすことも知られています。また、NSAIDsによる粘膜障害は用量依存性に増加すると言われていますが、LDAによる粘膜障害は用量に関係なく発症するようです。

これらの粘膜障害は加齢により発症リスクが高まる事が知られており、加齢による生体機能維持能力の低下、粘膜血流低下などが原因と考えられています。

高齢者は非高齢者に比べ、腰痛や関節痛などの整形外科疾患でNSAIDsが、冠動脈疾患や脳血管障害に対しLDAが投与される頻度が増えてきています。これに伴い、これらの薬剤による胃・十二指潰瘍の頻度も増加してきています。本邦における調査によると、NSAIDs長期服用者における胃潰瘍の発生率は15.5~30%、十二指腸潰瘍は1.9~4.9%と報告され、集団検診における潰瘍発見率(それぞれ1.04~1.52%、0.49~0.59%)に比べ明らかに高率です。また、LDA長期内服患者における胃・十二指潰瘍の発生率は12.4%であったとの報告があります。NSAIDsとLDAの併用により潰瘍発生率が上昇することも知られています。これらの潰瘍は、一般に腹痛などの症状に乏しく(42%が無症状であったとの報告)、貧血進行や吐下血などの出血症状で発症することが多いと指摘されています。

最も重篤な合併症である出血性胃・十二指腸潰瘍に関しては、米国の大規模調査によると、NSAIDs服用患者の1.4%に上部消化管出血がみられたとされています。本邦では上部消化管出血のリスクはオッズ比でNSAIDs服用者6.1、LDA服用者5.5と報告されています。出血性潰瘍に占めるNSAIDs、LDA関与の割合は一般には25%前後と言われていますが、高齢者の多い当院では、上部消化管出血で入院した患者のうち約60%にNSAIDsまたはLDAが投与されていました。

さらに、NSAIDs・LDA起因性潰瘍(以下NSAID群)による出血は、非NSAID潰瘍に比べ重症化しやすい事が知られています。当院での解析でも、NSAID群では、重度の貧血や循環動態改善目的で約70%の症例に輸血を要し、非NSAID潰瘍の26%に比べ有位に高率でした。また、心筋梗塞、脳梗塞などの出血に伴う重症合併症や消化管狭窄はNSAID群で多く、当院でのデーターからもNSAIDs・LDA起因性潰瘍は重症化しやすい事がわかります。

NSAIDsにより下部消化管にも潰瘍が出来ることは以前より知られていましたが、近年の報告の増加により出血や狭窄を起こすことが注目されるようになってきました。下部消化管は検査が容易でないことからNSAIDs潰瘍の発生率は明らかではありませんが、欧米における大規模調査によると、NSAIDs服用患者の下部消化管出血の頻度は0.9%であったと報告され、少なくともまれな病態ではないことが分かります。

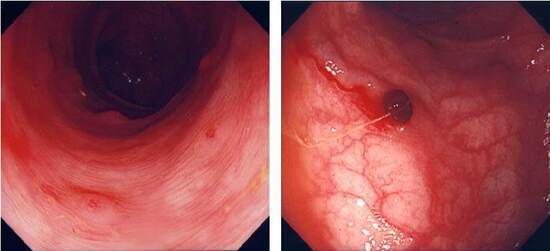

図1. 経口NSAIDsによる大腸潰瘍(出血)

本邦ではNSAIDs長期服用者の3.6%に大腸病変をみたとする報告があります。NSAIDsによる大腸粘膜障害は経口剤、座薬ともに発生します。

一方、LDAに関しては、長期内服者の4.1%に何らかの大腸病変をみたとの報告があります。

NSAIDsによる大腸病変は遭遇する機会も少ないため、症例を呈示しておきます。図1)は腰痛で2年間経口NSAIDsの投薬を受け、Hb5.4と著明な貧血で来院された方の大腸内視鏡写真です。横行結腸にたこいぼ様小潰瘍が多発し、露出血管を伴う潰瘍から出血を認めました。内視鏡的止血後、NSAIDs中止にて潰瘍は治癒しています。

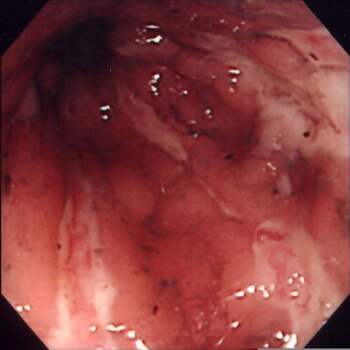

図2)はRAでNSAIDs座薬を1年常用した後、下血で来院された方の内視鏡写真です。直腸に多発潰瘍を認めます。

図2. NSAIDs座薬による直腸潰瘍

小腸は検査自体が極めて困難であることから、NSAIDsやLDAによる粘膜障害の実態は明らかではなく、剖検例でNSAIDs服用者の8.4%に小腸潰瘍がみられたとの報告がありました。近年、カプセル内視鏡やダブルバルーン小腸内視鏡の出現により、徐々にその病態が明らかにされつつあります。NSAIDs投与後の健常ボランティアに対しカプセル内視鏡を施行したところ、68%に何らかの小腸粘膜障害(びらん~潰瘍)がみられたとの驚くべき報告がなされました。

まずはこれらの薬剤投与により消化管に潰瘍を形成しうることを認識し、薬剤を投与中に腹部症状や進行性の貧血がみられた場合には、潰瘍合併を疑い積極的に消化管精査を行う必要があります。少なくとも、重篤な病態をとりうる消化管出血・穿孔を避けなければなりません。そして、潰瘍発症や出血・穿孔などの重篤な合併症を避けるためには、その発症を予防することが極めて重要であると考えます。

COX-2選択的阻害薬は理論上潰瘍発生を軽減できる薬剤であり、実際に従来のNSAIDsに比べ上部消化管・下部消化管の潰瘍発生や消化管出血を優位に低減したとの報告が多いようです。しかし、あまり差はないとの報告もあり、やはり潰瘍は形成され消化管出血が起こることは事実です。実際、当院でのNSAIDsによる上部消化管出血のうち約6%がCOX-2選択的阻害薬によるものでした。なを、COX-2選択的阻害薬の長期投与により心血管イベントの発生率が高くなるとの報告があり問題となりましたが、現在これはすべてのNSAIDsに共通したリスクである事がわかっています。

|

治療ガイドラインでは、NSAID潰瘍予防にはプロトンポンプ・インヒビター(PPI)、プロスタグランジン(PG)製剤、高容量H2受容体拮抗薬(常用量の倍量)の併用が推奨されています。実際には、NSAIDsにはPG製剤の併用、LDAにはPPIの併用がそれぞれ保険適応となっています。ここで、果たしてNSAIDsやLDAを内服している全ての症例にこれらの薬剤を併用すべきなのか、と言う問題が生じます。特にLDA長期内服患者の中には、予防薬の併用がなくても問題となるような潰瘍の合併のない症例も多く、近年では危険因子を規定し(表)高リスク群にはPPI、PG製剤を併用しようという考えが広まりつつあります。リスクのない症例には、ガイドラインでは有効性が確認されていない、いわゆる粘膜防御剤の併用による潰瘍予防効果を確認する試みもあるようです。しかし、複数の基礎疾患を有することの多い高齢者はほとんどが高リスク群となってしまいます。

今後さらに高齢化社会に向かっていく中では、高齢者の中での危険因子や潰瘍予防薬の検討が今後の重要な課題であると考えています。

長寿医療研究センター病院レター第37号をお届けいたします。

高齢者に増加する、腰痛、関節痛などに対し「痛み止め」として、非ステロイド系消炎鎮痛剤(Non-Steroidal Anti-inflamatory Drugs; NSAIDs)はよく使われます。

NSAIDsの腎障害副作用の3/4は高齢者であるというデータはよく知られていますが、消化器の副作用については、年齢との関係は明らかではありません。

今回、副作用がなぜおきるか?どんな症状があるのか、具体的な消化管の病変画像を踏まえて解説しました。

一読し、日常の注意に加えていただければ幸いです。

院長 鳥羽研二