- トップページ >

- コラム

コラム「認知症の診断・予防について」

認知症の診断法について

■

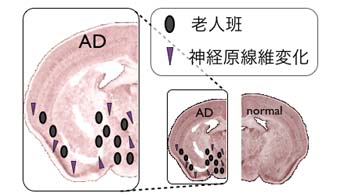

アルツハイマー病などの脳機能障害は、実際の認知度の検査である認知機能検査(MMSE)と、脳の内部の状態をPETやMRIを用いて確認すること、そし

て脳脊髄液中の診断マーカーの量によって診断されます。ただし脳脊髄液の採取には苦痛と危険を伴うため、採取しない場合もあります。

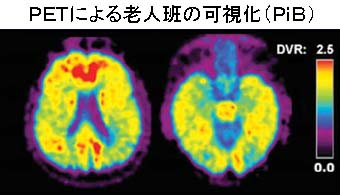

■上記のうち、PET検査においては主にベータアミロイドの蓄積である老人班を可視化して、病気の進行度を診断します。

近年においては、タウというタンパク質が神経細胞内に形成する構造物である、神経原線維変化が神経障害を起こすことが知られており、タウの蓄積状態を可視

化することにより、確実な診断を行うことができると考えられております。

PET(ポジトロンエミッショントモグラフィー)について

■

低侵襲性の診断法のひとつとしてPETがあります。これは低レベルの放射能を結合した化合物を体内に入れ、化合物の行方を画像化する装置です。これまでに

アルツハイマー病の診断のために、数種類のPET化合物が開発され診断に用いられています。しかし、現時点で利用できるPET化合物には一長一短があり、

アルツハイマー病の確定診断が可能なPET化合物は存在しません。左図は、ピッツバーグ化合物(PiB)を用いたPETにより老人班の画像化を行った例で

す。脳全体に老人班が広がっていることがわかります。

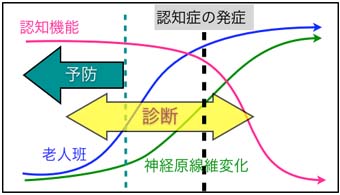

■近年、老人班よりも神経原線維変化の蓄積度合いが認知度によりよく相関するということが知られてきました。そこで、この神経原線維変化の主要成分である

タウというタンパク質の凝集物を画像化するPET化合物が必要とされております。本研究室ではタウに親和性のある化合物のスクリーニング(選択)を行って

おります。

診断法・予防法を確立するため

■アルツハイマー病発症の原因は、未だ解明されておりません。加齢に従って、直接因子であるベータアミロイドとタウの脳内への蓄積が起こります

が、それに関連する様々な因子があることが解明されつつあります。予防のためには、まずは確実な診断法の確立が必要です。

■リード分子探索研究室では、確定診断に用いることのできる新規PET化合物の探索と、親和性化合物を用いた予防薬の開発を主眼に研究を行っております。