ホーム > 病院 > 病院について > 組織 > 在宅医療・地域医療連携推進部 > 在宅医療連携拠点事業拠点事業所の活動報告(Blog) > 平成24年 > 東京都訪問先:子ども在宅クリニックあおぞら診療所墨田

| 訪問日時 | 2012年8月25日(土曜日) 11時30分~16時 |

| 当事業担当者 |

|

スカイツリーがオープンし夏休みを利用して観光に来られる方々でにぎわう東京都墨田区にある、子ども在宅クリニックあおぞら診療所墨田に訪問させて頂きました。

浅草駅から徒歩5分程度のマンションの1階に「子ども在宅医療クリニックあおぞら診療所」があります。

地図を見ながら歩いていたのですが、道を間違えてしまい到着が5分遅れてしまいました。

申し訳ありません。

こちらです!

院長の前田先生は、もともと千葉県松戸市のあおぞら診療所で高齢者や難病の方々等あらゆる方の在宅医療用支援を行われていました。現在は小児専門の在宅療養支援を行われています。

事務長の飯倉様は、松戸市のあおぞら診療所の事務長としても併任されておられます。

訪問時、年度末まで会議日程は全て決定しておられ、既にいくつもの会議等を開催済みでした!

あおぞら診療所墨田においては、東京都23区内の医療支援が必要な子ども達を支援されておられます。

| 言葉の定義 | 内容 |

|---|---|

| 重症心身障害児(重症児) | 自分で歩けない、食べられない子ども |

| 超重症心身障害児(超障害児) | 重症心身障害児に医療介入(人工呼吸器や経管栄養等)が必要な子ども |

小児を支援される事業所が少ない中で広範囲をカバーしなければならない現状から、広範囲に散在する多職種が広範囲に暮らす対象者をカバーする上で、ITを活用した情報共有システムの開発も今後必要になってくることを示唆されておられました。このようなお声は山間部などの地域でも強く受けています。

超高齢社会である現在、小児医療においては驚異的な医療技術の進歩により子どもの死亡者が事故死を含めて5000人(1年)という現状にあり、世界1位という医療技術の高さを数値で学ばせて頂きました。※米国は55000人(1年)

特にNICUの技術革新は著しく、妊娠22週未満の500gにも満たない早産の子ども達も生まれ、長く生きることができる時代になっているということを統計を用いでご教示頂きました。

NICUでは短くても半年から数十年の入院が必要な子たちを受け入れており、数十年NICUに入院している子たちを抱え、都内のNICUを持つ総合周産期センターの90%以上が満床という状態の中、日夜精いっぱいの中で重症の子ども達を受けて入れている事に驚きました。

人工呼吸器を付けた医療依存度の高い超重症心身障害児を受け入れる施設は終身施設(重症心身障害児施設)であり、約200か所あるが全て満員であり数年待機の現状があります。

驚くべきことに平均年齢は約50歳です!

小児対象施設では数十年の寿命期間中の入所となり、その為入所ベットが回転しにくいという事態となり、NICUを退院した子ども達は自宅にしか戻る場所がないのですが、そのような自宅療養される重症心身障害児の正確な全国統計数が把握されていないという事に驚きました。

小児においては、地域に関係なく親が見てもらいたい病院・医師にどんなに遠距離でもかかりに行く事から、地域の医療機関とのつながりが薄く、療養児が地域を錯綜することから正確な療養児の把握ができないという現状があり、小児在宅医療の特徴だと感じました。

NICUから自宅に戻るしか行き場所がないという現状ながら、在宅療養する資源が乏しい事からご家族(主にお母さん)が大部分の介護を一手に担い生活しています。

介護力が高く、情報収集力が高く、自分の子どもを自分で見たいという思いから家族の介護負担が集中しているにもかかわらず、その問題が表面化しないという事も小児在宅医療の特徴がありました。

☆小児レスパイト開設に向けて、福祉の専門である「むそう」、医療の専門である「あおぞら診療所墨田」、ケアの専門である「訪問看護ステーションそら」のコラボレーションによる取り組みをされておられます。

全ての機能を一つの事業所が持つことは時間もかかり負担も集中しやすいのですが、必要な機能を持った事業所がどのような連携を行えば、小児関係機関を連携集約できるショートステイが開設でき、連携が促進し、療養児が安心で楽しい暮らしが送れるよう支援できるのか、に挑戦されたいという事から、このようなコラボレーションとなりました。

連携することで各地域でも応用可能な形を拠点事業所として発信されています。

子どもたちを思う皆さんの心地よい熱意が、ただただ本当に嬉しく、多くの子ども達の明るい未来が見えるような気持でした。

小児を専門として活動されてきたことから臨床蓄積があり、統計を用いでご説明を頂きました。

このような現状を多くの方々に正確に現状を情報発信していく事が、連携構築において重要な活動であると感じます。

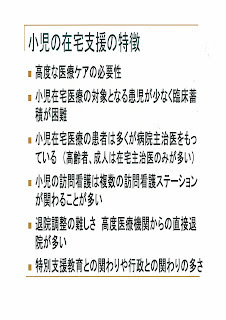

重症心身障害児が地域で生活される上で、前田先生がその特徴を分かりやすくまとめられていましたので、こちらに掲示させて頂きました。

前田浩利(2012年)

「あおぞら診療所墨田の在宅医療連携

拠点事業の今後の方向性」

(P13ページより)

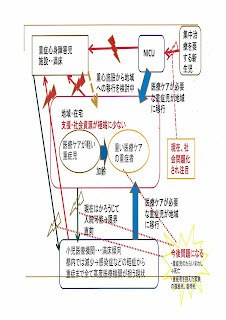

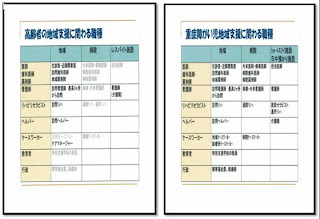

小児在宅医療の場合、医療者の連携や関わりが積極的ではあるが会議などに相談員やヘルパーなどの福祉職の積極的な関わりが薄く、高齢者の現状とは全く異なっておりました。

前田浩利(2012年)

「あおぞら診療所墨田の在宅医療連携

拠点事業の今後の方向性」

(P14ページより)

重症心身障害児施設は医者が配置されている「病院」の位置づけになります。

そこでショートステイの受け入れをされていますが、重症心身障害児施設は終身病院であり、在宅医療の資源ではない事から、在宅と連携した体制がまだ整えてられていない事から、高齢者対象のショートステイと関わりとは大きく異なる事を教えて頂きました。

前田浩利(2012年)

「あおぞら診療所墨田の在宅医療連携拠点事業の

今後の方向性」(P15ページ、17ページより)

小児においては、高齢者の介護支援専門員のような、総合的に関わり続ける・どの方にどのような支援が入っているのかを把握し、適時計画修正していく役割の方々いないという事から、多職種の連携構築が難しいという側面があります。

その為、コーディネーター役として相談員の育成と、療養児が通いたくなるようなショートステイやデイサービスの開設を当事業の重点取り組み項目として進められます。

墨田区医師会では会長が小児科医であることから積極的な連携が得られているとの事です。

多くの方々の理解と協力により、地域で医療が必要な子ども達を取り巻く現状の改善につなげていければと願います。

小児おいては、制度の変化が早い事や対象ごとに関わる制度・法律も多様である事、子どもの成長に応じて必要な支援が変化していく事などから、高齢者以上に行政の方の連携が重要となります。

私自身の経験として、お産の現場で時間のかかった出産時にしんどくなった赤ちゃんを迅速にNICUに運んでもらい、的確な救命救急処置を施してもらい、やがて退院できる赤ちゃんやご両親、そのご両親と関わりました。

子どもたちが必要な医療提供がされるよう、地域の生活支援を含めシステムを構築することが求められると強く感じました。

小さな命が多くの家族の笑顔と生きる力を与えてくれます。

医療者も小さな命と笑顔から、専門職としてのやりがいと学びを頂いていると思います。

赤ちゃんも子ども大人も高齢者も、地域でくらす皆さんがひとりの人間として、家族や大切な人と共に馴染んだ地域で暮らせるという選択ができるようになる事を願います。

私は恥ずかしながら、知り得ていない在宅医療の現状を多く学ばせて頂きました。

一部の人たちの事でなく、自分の地域の現状、日本の現状としてまずは「知り」、関心を持つことが地域包括ケア構築に向けて重要ではないかと感じます。

小児在宅医療は今後ますます重要になってきます。

長時間ご対応を頂き誠にありがとうございます!

今後ともご指導の程よろしくお願い致します!!