ホーム > 病院 > 病院について > 組織 > 在宅医療・地域医療連携推進部 > 在宅医療連携拠点事業拠点事業所の活動報告(Blog) > 平成24年 > 新潟県訪問先:こぶし訪問看護ステーション

| 訪問日時 | 2012年8月22日(水曜日) 15時~17時30分 |

|---|---|

| 当事業担当者 |

|

新潟県の魚沼市から長岡市へお伺いしました。

車窓から見える景色が田園風景から商業施設が立ち並ぶ街へ変化しました。

長岡市は人口約28万人をかかえる大規模な地方であり、平成24年度在宅医療連携拠点事業所のこぶし訪問看護ステーションはあります。

長岡駅からタクシーで信濃川を渡り、山を登ったところにこぶし園の本体がありました。

吉井靖子(2013年)第15回日本在宅医学会大会

在宅医療連携拠点事業所活動発表

(こぶし訪問看護ステーション活動発表資料・4ページより)

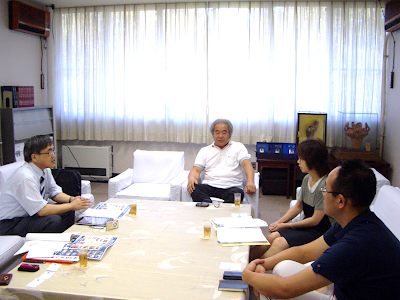

小山施設長と共に、訪問看護ステーション統括管理者の吉井様と、当事業を担当頂いているMSWの船越様に御対応を頂きました。

右手前より、在宅医療連携拠点事業担当 船越様(MSW)、

こぶし訪問看護ステーション 統括管理者 吉井様、総合施設長 小山様

こぶし園は、30年前は100床の特別養護老人ホームでした。

小山施設長は、入所される方々と関わられる中で、「本当は山にある老人ホームにいたいんじゃなく、家に帰りたいんじゃないか、住み慣れた地域で暮らしたいのではないか」と感じられ、こぶし園は大きな事業所の方向転換を行いました。

住み慣れた町で、いつまでも暮らせるように町に介護が必要になっても暮らしていける街づくりを進められました。

「自宅」にこだわらず、住み慣れた街で家族の近くで暮らせるようになるにはどうしたらいいのか、という事を考えながら、住民の声に耳を傾け必要な設備を街に配置し、人材を育成し、事業所を維持させてこられました。

30年間かけて住民の声を形にし続けた結果、こぶし園は64事業所と422名の多職種をもつ街の事業所になりました。(2012年8月時点)

今は、当初の特別養護老人ホームは4ケ所計70名が地域に戻り、街の住まいに変化しています。

街の道路が病院の廊下であり、各居住所がベットであり、診療所が医師の部屋であり、訪問看護ステーションがナースステーションとして、街の中に高齢者が暮らしていける機能が融合していました。

暮らしたい・暮らせる住まいと24時間265日のサービス提供体制の維持がされ、共助・互助・自助・公助が組合せられた地域全体でのネットワークを実現されている地域でした。

自分の希望する暮らしが選択できるという、地域がありました。

遠隔テレビ電話システムを平成15年から導入されており実際に見せて頂きました。

馴染んだヘルパーさんや訪問看護師さんが24時間いつでもコールを押せば対応してくれる事、信頼できる方の顔が見える事で在宅患者さんや独居やご高齢世帯の方はとても安心して暮らすことができます。

テレビ電話モニターが利用者さんのもとにあり、ボタンを押すと画面がでます。

電話をとると画面が映ります。

実際にお話ししているのはこのような様子です。

実際に見せてもらうと安心ができます。

災害時も踏まえ、情報共有システムの独自開発もされています。

訪問介護事業所との利用者データの情報共有に、タブレット端末をすでに使用しています。

利用者のデータ200人分が入力完了されており、関わる多職種間に同時配信されるシステムで、多職種連携によるサービスの質向上に取り組まれておられます。

復興枠拠点事業所である、こぶし訪問看護ステーションでは、災害時の住民の避難場所などの確保と、医療ニーズの高い方や、認知症の方など対象者ニーズに応じた適切な避難所の選別も進められておりました。

街にある機能を、地域住民のために活かす、地域を包括した視点が必要だと感じました。

実際に街を見せて頂きました。

街の中に自然に溶け込んでいる建物に驚きました。

「家」であれば本来は街の景色に溶け込んでいる事が一般的であり、施設も街に溶け込んでいることが地域とのつながりを断ち切らず、住民の生活空間として受け入れられる重要な要素だと勉強になりました。

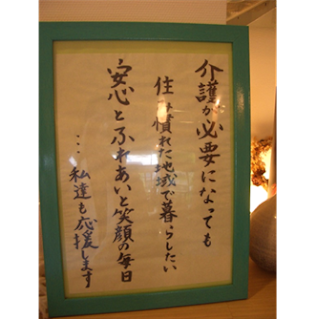

こぶし園の理念がしっかり掲げられています。

地域のママさんや子ども達が遊びに来れるスペースがあります。

子ども達が遊びに来ていました。

街のコミュニティーセンターとして自然に溶け込んでいます。

高齢者の住まいは近寄りがたいものでもなく、特別な場所でもなく、地域の居住空間の一つです。

カフェコーナーもあり、街のお年寄りや、ママさんたちはここでコーヒータイムができます。

自然に会話が生まれる様子が想像できます。

配食サービスもされておられます。

温かくお届けできるように特殊なケースで一つ一つ大切にお食事が運ばれていきました。

とっても美味しそうです♪

街のかかりつけ医さんです。街の景色として馴染んでいます。

様々な事業所があり、オープン前のサポートセンターも見せて頂きました。

多くの事業所を見学させて頂きましたが、そのどれもが街の景色となっており、病院のような目立つ印象はありません。

暮らす方が違和感のない街の施設で生活をされるという事は、どのような点に気を付けなければならないのか、という事を気づかせて頂きました。

見学した各事業所では、全てのスタッフの方が笑顔で迎えてくれました。

楽しんで働かれている、という事を強く感じました。

地域の雇用を確保するという視点も地域包括ケア構築においては重要であるという事を学ばせて頂きました。

地域の方々へ利益の的確な還元がされ、必要な方々を継続的に雇用し、質の向上と安心感というサービスを提供できるという事は、地域で生活される方にとっても、地域で働かれる方にとっても必要とされる重要な要素であり、透明性ある確実な事業運営能力も求められるという事を感じました。

まだまだ小山施設長とこぶし園の発展は続きます。

更に成熟した長岡市をまた見学させて頂きたいと存じます。

お忙しい中、貴重なお時間を頂き誠にありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。