ホーム > 病院 > 医療関係者の方へ > 長寿NSTニュースレター > 薬剤の内服と摂食嚥下機能障害 ~言語聴覚士の立場から~

長寿NSTニュースレターVol.46

2024年12月

言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:ST)は摂食嚥下機能障害の患者に対して、誤嚥や窒息リスクを最小限に抑えるため、入院早期から安全に経口摂取が開始できるよう嚥下機能評価を実施している。通常、STは飲み物や食べ物についての調整を行っているが、内服している薬剤や内服方法・剤形にまで配慮することは多くはない。内服は、一旦薬剤を口腔内に保持してタイミングよく飲み込む必要がある。また、液体と錠剤という異なる物性のものを同時に口腔内で操作するため、多くの場合、上を向きながらの嚥下、あるいは反動をつけながらの嚥下となり、摂食嚥下機能障害を有する患者にとって誤嚥しやすい条件がそろっている1)。このため、内服は単独の水分や食事の摂取と比べ、より高度な嚥下機能を必要とし、誤嚥のリスクも高い。STは、このような嚥下機能障害を有する患者に対して、摂食嚥下機能と内服方法、内服薬の剤形について多職種と検討および情報共有し、下記の方法で摂食嚥下機能と薬剤服用方法の整合性をとっている。

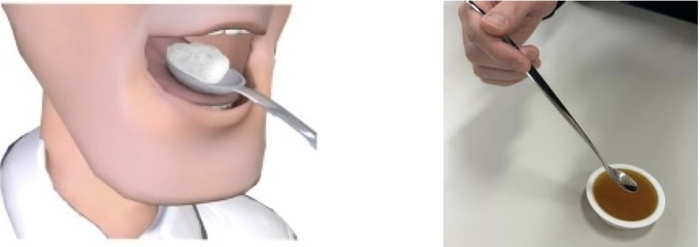

一つ目は内服方法に関し、「日本摂食嚥下リハビリテーション学会の学会分類 2021(とろみ)」を基準に、患者の摂食嚥下機能に合わせて適切な濃さの飲み物を提供し、薬剤については前もって錠剤を水で崩壊、懸濁させておき、とろみをつけた液体と混和することなどの工夫を行っている。しかし、近年、増粘剤と医薬品の混合は、特定の状況において薬物のバイオアベイラビリティに大きな影響を与える可能性があると報告された2)。このため、増粘剤を使用する際には、必要以上のとろみ濃度にすることなく、個々の摂食嚥下機能に応じた濃度にするため、嚥下造影検査を実施している。また、口腔機能が低下した患者は錠剤をうまく咽頭に送り込めずに口腔内に残留してしまうケースがあり、その際には食具についての検討を行う。錠剤の送り込みが悪い場合には確実に舌上かつ舌の奥に錠剤をのせることができるよう、口唇で取り込みやすく奥舌に入れやすい、細くて柄が長く少しカーブした形状のスプーンを使用する。(図1)

図1.錠剤は舌上かつ、舌の奥にのせることで送り込みがしやすくなる場合がある。

二つ目は内服薬の剤形に関し、医師や薬剤師に患者の摂食嚥下機能障害の程度と誤嚥のリスク、飲み込みづらさを伝えることで、大きいものより小さい錠剤、錠剤から顆粒や口腔内崩壊錠、液剤や貼付剤など、剤形の変更を依頼する。最初から顆粒の薬剤であれば問題ないが、粉砕化することで薬効が変わらないかについては薬剤師に確認が必要である。また、顆粒や粉砕化された薬剤はかなりの用量になることがあり、かえって飲みづらく、味の面からも患者に好まれにくいことには留意すべきである。このような摂食嚥下機能評価に基づく内服方法や剤形の変更を多職種で行うことで、内服薬全体の処方の見直しにつながり、将来的なアドヒアランスの向上やQOLの改善に寄与できるものと考える。

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 :嚥下調整食分類2021.日摂食嚥下リハ会誌 2021;25:135-149.

- 富田隆ほか:服薬時における嚥下補助製品の使用実態.日摂食嚥下リハ会誌 2019;23:37-43.